駿河湾の形に切り抜かれた門をくぐって、海の魚たちのエリアへと進みます。

まずは水深0~50mに位置する、表層~中層エリア。正面にある3つの大きな水槽と

その横にある、くらげ万華鏡の部屋。2011年に来た時と同様のレイアウトのままだ。

ただ、展示されている水槽の内容が、その当時とはだいぶ異なっている。

最初の水槽では、アマモに隠れて泳ぐ小さな魚たちが多数混泳していた。

まずは出世魚のボラ。まだ幼魚で、オボコやスバシリと呼ばれるサイズだろうか。

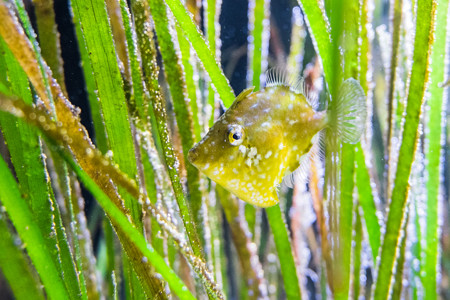

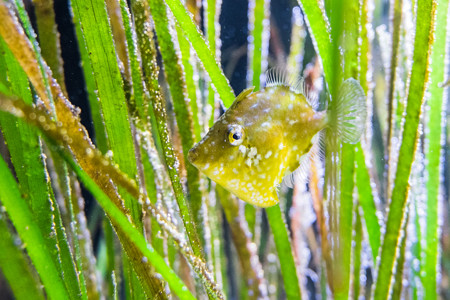

模様が特徴的な、オキヒイラギに、比較的大きなアミメハギ。

それに、こちらはウキゴリの幼魚かな?これも小さく、すばしっこいので撮影に苦労する。

キヌバリや、チャガラといった、体に独特のラインが入ったハゼの仲間も。

この2種は色で見分けられるので、こうして並べて掲載するとわかりやすい。

さらに横縞模様の魚は、ダテハゼもいる。ハゼ三姉妹ならぬ、三縞居か。

メインの展示に混じって一緒に生息している姿をよく目撃する、マガキガイ。

食用として利用される巻貝だが、貝殻から伸びでた長い目が印象的なヤツだ。

続いて、真ん中にある2つ目の水槽。こちらは、最初のアマモ場の水槽と違って

ムラサキハナギンチャクと、ネンブツダイの、2種のみが飼育された水槽となる。

多くの種で賑わっていた最初の水槽から一転、暗く静かな海中を表した水槽だ。

次回は、3つ目の水槽と、くらげ万華鏡の部屋を見てみよう。

FILE:3へ戻る みとしー目次 FILE:5へ進む

まずは水深0~50mに位置する、表層~中層エリア。正面にある3つの大きな水槽と

その横にある、くらげ万華鏡の部屋。2011年に来た時と同様のレイアウトのままだ。

ただ、展示されている水槽の内容が、その当時とはだいぶ異なっている。

最初の水槽では、アマモに隠れて泳ぐ小さな魚たちが多数混泳していた。

まずは出世魚のボラ。まだ幼魚で、オボコやスバシリと呼ばれるサイズだろうか。

模様が特徴的な、オキヒイラギに、比較的大きなアミメハギ。

それに、こちらはウキゴリの幼魚かな?これも小さく、すばしっこいので撮影に苦労する。

キヌバリや、チャガラといった、体に独特のラインが入ったハゼの仲間も。

この2種は色で見分けられるので、こうして並べて掲載するとわかりやすい。

さらに横縞模様の魚は、ダテハゼもいる。ハゼ三姉妹ならぬ、三縞居か。

メインの展示に混じって一緒に生息している姿をよく目撃する、マガキガイ。

食用として利用される巻貝だが、貝殻から伸びでた長い目が印象的なヤツだ。

続いて、真ん中にある2つ目の水槽。こちらは、最初のアマモ場の水槽と違って

ムラサキハナギンチャクと、ネンブツダイの、2種のみが飼育された水槽となる。

多くの種で賑わっていた最初の水槽から一転、暗く静かな海中を表した水槽だ。

次回は、3つ目の水槽と、くらげ万華鏡の部屋を見てみよう。

FILE:3へ戻る みとしー目次 FILE:5へ進む