駐車場から続く

階段デッキを進み、長浜城跡へと上って行こう。

頂上までは約5分との事で、その規模はさほど大きくないようだ。

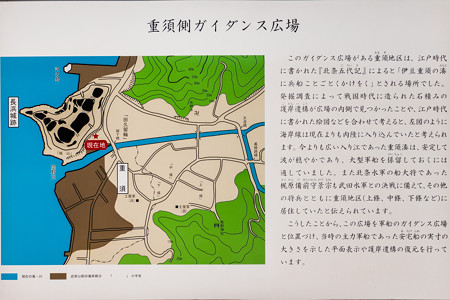

階段の途中には、長浜城跡周辺で行われていたとされる漁業の資料が設置されている。

江戸時代頃から大正時代の初めまで、この辺りでは

断切網漁による

マグロ漁が行われ

この城山も廃城となった後、魚見小屋や櫓が建てられて魚群を探すのに使われていた。

今上っているこの木製の階段デッキも、そんな魚見櫓にちなんで作られた物だそうだ。

階段は漁業資料の先で、廃道となっている鳥居からのルートと合流。

さらに少し上ると、左側へとルートが分岐している。ここを曲がると

第四曲輪。まっすぐ続く石段を上って行くと

第三曲輪へたどり着く。

まずは分岐を左に曲がり、第四曲輪の方から見ていこう。

第三曲輪よりも、8mほど低い位置に造られた第四曲輪。

長浜城跡の中でも小規模の曲輪だが、他の曲輪とは異なって

凝灰岩の岩盤を削り残して土塁に転用していたとみられている。

そんな第四曲輪の跡からの眺め。樹木が生い茂っているので見える範囲は限られているが

内浦湾沿いに続く県道17号線から、その向こうにそびえ立つ

発端丈山までを一望できた。

あちらにも

三津城跡なる城址があるようだが、標高410mの山を登るのは骨が折れるだろう。

では改めて分岐地点より。今度は石段の方を上って、第三曲輪へ進んでみる。

曲輪へ到着すると正面に現れるのは、

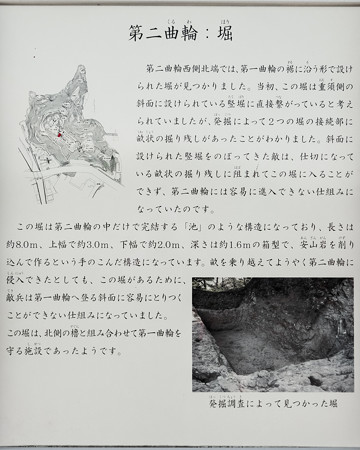

弁財天の祠。祠に向かって左側一帯には

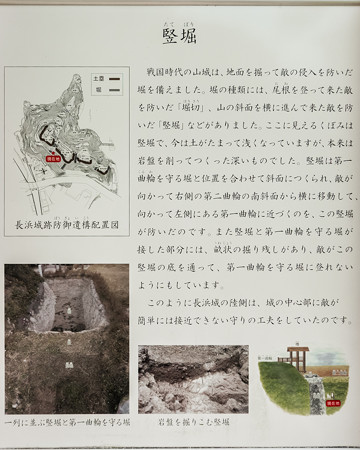

2mの土塁があるが、城が現役の頃は第三曲輪全体が、この高さだったそうだ。

そんな土塁の向こう側には、城の入口から上ってくる狭い道が続いており

敵が侵入してきた際に、ここから

横矢という側面攻撃が加えられる造りだ。

城の入口も現在はモルタルで閉ざされているので、代わりに

第四曲輪の方から、この道へと進める階段が新設されている。

第三曲輪の土塁の外側沿いに続く道は、解説立札の先で右方向へ90度曲がり

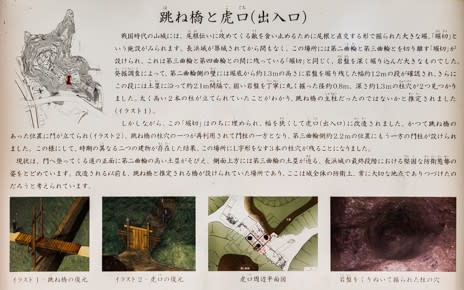

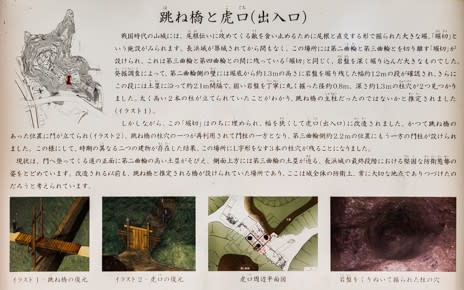

ここには3本の丸太が。これは岩盤をくり抜いて作られた

柱穴の跡の目印だ。

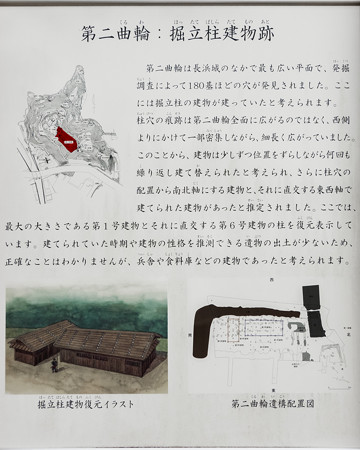

長浜城が作られた当初は、ここに

第二曲輪と第三曲輪を切り離すための

堀切があり

互いの曲輪を行き来するための

跳ね橋を掛けるべく、2つの柱穴が開けられていた。

その後、堀切を埋めて幅を狭くした

虎口への改造が施されるが、元々あった柱穴の

一方を再利用しつつ、それに並行する新しい穴が開けられ、虎口の門柱が建てられた。

このL字型に並んだ3つの柱穴の跡からは、そんな長浜城の変化を見て取る事ができる。

第三曲輪の土塁の上から眺める、虎口。巨大な木が生えている対岸側が、次に向かう第二曲輪。

跳ね橋は掛けられていないが、弁財天の祠の脇からも第二曲輪へ続くルートが設けられている。

FILE:1へ戻る FILE:3へ進む