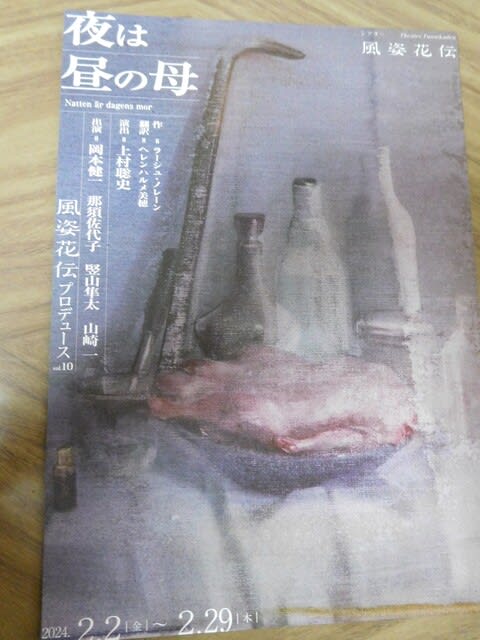

2月27日風姿花伝で、ラーシュ・ノレーン作「夜は昼の母」を見た(演出:上村聡史)。

鳩が鳴く

ダヴィドは母のナイトガウンを着る

ここは父が経営する小さなホテル

今日はダヴィドの16歳の誕生日

兵役を経験した兄

咳が止まらない母

ひたすら喋り続けては空回りする父

家族が奏でる追憶の四重奏(チラシより)

スウェーデン人ラーシュ・ノレーンの代表作にして問題作とのこと。日本初演。

役者は4人。そのうち3人は岡本健一、山崎一、那須佐代子という、一人でも是非とも見に行きたい人だから、これはもう見逃す手はないでしょう。

作者の自伝的要素が強い作品らしい。

舞台は横長で狭い。小さなホテルの小さなキッチン。

壁の色がすごい。赤にくすんだ黒などの色が混ざっていて、不気味で不穏。とてもホテルとは思えない(美術:長田佳代子)。

ダヴィドが一人、母の赤いガウンをはおり、口紅を塗って鏡を見る。

兄イェオリが来て「気持ち悪い」とか言うと、彼はすぐにガウンを脱ぎ、口をぬぐって言う、

「何のことか意味わかんない」。

今日は彼の16歳の誕生日。

彼はゲイで本好きだが、学校にも行かず、たまに皿洗いをするくらいで働かず、一日中家にいて、鳩にえさをやったり、夜中にキッチンで勝手に肉を焼いて食べたり。

兄に言わせると「甘やかされている」。

この兄はサックスを吹く。

父が来る。

このホテルは客室が19室あるが、今、客はいない。

だがいつ来るか分からない客のために料理は用意しておかねばならない。

食材の代金の支払いを猶予してほしいと手紙を出したが、相手から冷淡な返事が来て頭を抱える。

母も来る。咳が止まらない。

父はかつてレストランに雇われていて、夜中まで働いていた。

どんなに貧しくても、あんな生活にはもう二度と戻りたくない、と言う。

妻の両親が金持ちなので、彼はお金の工面をしてもらえないかと聞くが、妻は親に電話したくない、と言う。

彼は金がなくて大変な状況だというのに、仕入れの電話で、いつも通り酒類をたくさん注文する。

もともと感覚がおかしいのか、それとも酒だけは特別で、(後から分かるように)理性がまったく効かないのか。

彼は子供の時、父親が逮捕され、それ以来働きづめだった。彼は妹を養わないといけなかった。

兄は両親がダヴィドを甘やかしていると言うが、母は母なりに次男の将来のことを心配していた。

ただ、彼女は息子をよく理解できていない。

ある日突然、彼女はダヴィドに、明日、船乗りになるための手続きに行くから早く寝るようにと言う。

ダヴィドはショックを受けて断固拒否。

「船なんて男の世界だよ!」とか叫んで床を転げ回る。

確かに、船乗りの男たちの中に入るなんて、彼にとっては恐怖以外の何物でもないだろう。

一人になると、父は流しの下の鍵のかかる戸棚の中から、隠しておいた酒を取り出して飲む。

その小瓶は元に戻すが、その後やって来た兄が父の様子に気づき、しばらく無言でにらみつけていて、突然襲いかかる。

「こいつ飲んでる!」

父は「一滴も飲んでない!」と否定し続けるが、母と弟はショックで愕然となる。

3人がかりで父を押さえつけ、ポケットというポケットを探って鍵を見つけて奪う。

その間、父はみんなを罵倒し続ける。

実は去年の夏、母と長男が留守中、父はへべれけになり、せん妄を起こし、ダヴィドがそれに付き合わされたことがあった。

従業員が救急車を呼んでくれ、父はそれからしばらく施設に入っていた。

3人は週に一度面会に行った。

医者は「もうちょっとで死ぬところだった」と言ったという。

母「お酒さえ飲まなきゃ、あなたほど優しくていい人はいないのに」

「もう飲まない、と言うのを、そのたびに信じて来た」

母はついに別れる決心をし、カバンに荷物を詰め「両親のところに行くわ。ダヴィドも連れて行きます」。

必死に止める父。

「○○(という薬)を飲むから!あれを飲んだら酒が全然飲めなくなるから」と母の腰にしがみついて頼むので、母は結局思い直す。

母は明るい顔で厨房に入り、夕食を作る。

ダヴィドは(たぶん呆れて)そんな母のセリフをいちいち真似する。

父も明るく入って来る。

二人はすっかり仲直りしたのだ。

だが父は一人になると、今度は床の一段高くなったところの羽目板をはずし、中から別のジンの小瓶を出して何度も飲む。

「本当はジンなんて嫌いなんだ」と言いながら。

それをダヴィドが見ていた。

さらに父は、もっと驚くべき場所に3本目の小瓶を隠していた・・・。

ここは唯一、笑えるところ。

ダヴィドはそれも目撃し、母を呼ぼうとするので、父は必死で止め、金をやるから、と買収しようとする。

だがダヴィドが金額を吊り上げたため、断念する・・。

父はこうして何度も飲んだので、かなり酔いが回っているが、自分の妹に電話して金を借りようとする。

母と息子たちが邪魔するので父は別の部屋に立てこもる。

母たちは、何とかして部屋に突入し、睡眠薬を飲ませて寝かせてしまおうとする・・。

こういう騒ぎに至るまでに、二度ほどダヴィドの妄想のようなシーンが挿入される。

家族4人がいる時、ダヴィドが突然、母親ののど首をナイフで掻き切るシーン。

そして、ダヴィドが父をコートの上から刺し殺し、直後に父のナイフが彼の首に刺さるシーン。

いずれも観客はびっくりだが、暗転の後、何事もなかったかのように4人がそろっているのだった。

みんな、愛憎の振れ幅が大きい。

母が別れようとすると、父は母のことを悪く言い始めるが、それが聞くに耐えない罵詈雑言。

果ては「俺は女とやって楽しかったことなんか一度もない」などと口走る始末。

ダヴィドが時に口にする言葉もひどい。

「ママの股の間からは嫌な臭いがする・・」などと、リア王のようなことを言う。

テネシー・ウィリアムズの「夜への長い旅路」を思い出した。

あれは、この作品以上に長くて重苦しい芝居だった。

精神を病んだ母、詩人肌の弟、ケチで愛情薄い父親・・。

男たちは時に小さなナイフをちらつかせる。

駄目男に愛想をつかしては、また性懲りもなく信じようとする女。

母はしょっちゅうタバコを吸う。ダヴィドの言うように、咳はそのせいだろう。

母の父への愛は痛いほど伝わってくる。

だが父の母に対する思いは、というと、難しい。

かつては好きだったようだが、性格があまりにも弱いため、アル中という自分の病気を客観的に見ることがどうしてもできない。

自分が家族を苦しめていることに気づいていないのか、それともそういう現実から目をそらしているのか。

始めは次男がゲイで引きこもりであることが、この家族の抱える一番の問題なのかと思ったが、そうではなかった。

だが、壁の色は、ちょっとやり過ぎではないだろうか。

それほど陰惨な話ではないのだから。

チラシにあるように、これは「追憶」の物語だし、この家族には愛と絆がまだ確かに残っているのだから。

4人の役者の火花散る演技がすごい。

まさに期待通り。

戯曲としては長すぎるし、ラストが弱いのが残念だが、この人たちの入魂の演技は一瞬たりとも目が離せないし、

その迫力と来たら凄すぎる。

父親役の山崎一の変幻自在、その声の微妙なニュアンスの変化の大きさ!その笑い声も然り。

母親役の那須佐代子の美しさと情愛と決然たる態度、そして変貌。

ダヴィド役の岡本健一は、確か50代のはずなのに16歳を軽々と演じてまったく何の違和感も感じさせない!

うまい人が演じると、こんなことが起こるのか。

鳩が鳴く

ダヴィドは母のナイトガウンを着る

ここは父が経営する小さなホテル

今日はダヴィドの16歳の誕生日

兵役を経験した兄

咳が止まらない母

ひたすら喋り続けては空回りする父

家族が奏でる追憶の四重奏(チラシより)

スウェーデン人ラーシュ・ノレーンの代表作にして問題作とのこと。日本初演。

役者は4人。そのうち3人は岡本健一、山崎一、那須佐代子という、一人でも是非とも見に行きたい人だから、これはもう見逃す手はないでしょう。

作者の自伝的要素が強い作品らしい。

舞台は横長で狭い。小さなホテルの小さなキッチン。

壁の色がすごい。赤にくすんだ黒などの色が混ざっていて、不気味で不穏。とてもホテルとは思えない(美術:長田佳代子)。

ダヴィドが一人、母の赤いガウンをはおり、口紅を塗って鏡を見る。

兄イェオリが来て「気持ち悪い」とか言うと、彼はすぐにガウンを脱ぎ、口をぬぐって言う、

「何のことか意味わかんない」。

今日は彼の16歳の誕生日。

彼はゲイで本好きだが、学校にも行かず、たまに皿洗いをするくらいで働かず、一日中家にいて、鳩にえさをやったり、夜中にキッチンで勝手に肉を焼いて食べたり。

兄に言わせると「甘やかされている」。

この兄はサックスを吹く。

父が来る。

このホテルは客室が19室あるが、今、客はいない。

だがいつ来るか分からない客のために料理は用意しておかねばならない。

食材の代金の支払いを猶予してほしいと手紙を出したが、相手から冷淡な返事が来て頭を抱える。

母も来る。咳が止まらない。

父はかつてレストランに雇われていて、夜中まで働いていた。

どんなに貧しくても、あんな生活にはもう二度と戻りたくない、と言う。

妻の両親が金持ちなので、彼はお金の工面をしてもらえないかと聞くが、妻は親に電話したくない、と言う。

彼は金がなくて大変な状況だというのに、仕入れの電話で、いつも通り酒類をたくさん注文する。

もともと感覚がおかしいのか、それとも酒だけは特別で、(後から分かるように)理性がまったく効かないのか。

彼は子供の時、父親が逮捕され、それ以来働きづめだった。彼は妹を養わないといけなかった。

兄は両親がダヴィドを甘やかしていると言うが、母は母なりに次男の将来のことを心配していた。

ただ、彼女は息子をよく理解できていない。

ある日突然、彼女はダヴィドに、明日、船乗りになるための手続きに行くから早く寝るようにと言う。

ダヴィドはショックを受けて断固拒否。

「船なんて男の世界だよ!」とか叫んで床を転げ回る。

確かに、船乗りの男たちの中に入るなんて、彼にとっては恐怖以外の何物でもないだろう。

一人になると、父は流しの下の鍵のかかる戸棚の中から、隠しておいた酒を取り出して飲む。

その小瓶は元に戻すが、その後やって来た兄が父の様子に気づき、しばらく無言でにらみつけていて、突然襲いかかる。

「こいつ飲んでる!」

父は「一滴も飲んでない!」と否定し続けるが、母と弟はショックで愕然となる。

3人がかりで父を押さえつけ、ポケットというポケットを探って鍵を見つけて奪う。

その間、父はみんなを罵倒し続ける。

実は去年の夏、母と長男が留守中、父はへべれけになり、せん妄を起こし、ダヴィドがそれに付き合わされたことがあった。

従業員が救急車を呼んでくれ、父はそれからしばらく施設に入っていた。

3人は週に一度面会に行った。

医者は「もうちょっとで死ぬところだった」と言ったという。

母「お酒さえ飲まなきゃ、あなたほど優しくていい人はいないのに」

「もう飲まない、と言うのを、そのたびに信じて来た」

母はついに別れる決心をし、カバンに荷物を詰め「両親のところに行くわ。ダヴィドも連れて行きます」。

必死に止める父。

「○○(という薬)を飲むから!あれを飲んだら酒が全然飲めなくなるから」と母の腰にしがみついて頼むので、母は結局思い直す。

母は明るい顔で厨房に入り、夕食を作る。

ダヴィドは(たぶん呆れて)そんな母のセリフをいちいち真似する。

父も明るく入って来る。

二人はすっかり仲直りしたのだ。

だが父は一人になると、今度は床の一段高くなったところの羽目板をはずし、中から別のジンの小瓶を出して何度も飲む。

「本当はジンなんて嫌いなんだ」と言いながら。

それをダヴィドが見ていた。

さらに父は、もっと驚くべき場所に3本目の小瓶を隠していた・・・。

ここは唯一、笑えるところ。

ダヴィドはそれも目撃し、母を呼ぼうとするので、父は必死で止め、金をやるから、と買収しようとする。

だがダヴィドが金額を吊り上げたため、断念する・・。

父はこうして何度も飲んだので、かなり酔いが回っているが、自分の妹に電話して金を借りようとする。

母と息子たちが邪魔するので父は別の部屋に立てこもる。

母たちは、何とかして部屋に突入し、睡眠薬を飲ませて寝かせてしまおうとする・・。

こういう騒ぎに至るまでに、二度ほどダヴィドの妄想のようなシーンが挿入される。

家族4人がいる時、ダヴィドが突然、母親ののど首をナイフで掻き切るシーン。

そして、ダヴィドが父をコートの上から刺し殺し、直後に父のナイフが彼の首に刺さるシーン。

いずれも観客はびっくりだが、暗転の後、何事もなかったかのように4人がそろっているのだった。

みんな、愛憎の振れ幅が大きい。

母が別れようとすると、父は母のことを悪く言い始めるが、それが聞くに耐えない罵詈雑言。

果ては「俺は女とやって楽しかったことなんか一度もない」などと口走る始末。

ダヴィドが時に口にする言葉もひどい。

「ママの股の間からは嫌な臭いがする・・」などと、リア王のようなことを言う。

テネシー・ウィリアムズの「夜への長い旅路」を思い出した。

あれは、この作品以上に長くて重苦しい芝居だった。

精神を病んだ母、詩人肌の弟、ケチで愛情薄い父親・・。

男たちは時に小さなナイフをちらつかせる。

駄目男に愛想をつかしては、また性懲りもなく信じようとする女。

母はしょっちゅうタバコを吸う。ダヴィドの言うように、咳はそのせいだろう。

母の父への愛は痛いほど伝わってくる。

だが父の母に対する思いは、というと、難しい。

かつては好きだったようだが、性格があまりにも弱いため、アル中という自分の病気を客観的に見ることがどうしてもできない。

自分が家族を苦しめていることに気づいていないのか、それともそういう現実から目をそらしているのか。

始めは次男がゲイで引きこもりであることが、この家族の抱える一番の問題なのかと思ったが、そうではなかった。

だが、壁の色は、ちょっとやり過ぎではないだろうか。

それほど陰惨な話ではないのだから。

チラシにあるように、これは「追憶」の物語だし、この家族には愛と絆がまだ確かに残っているのだから。

4人の役者の火花散る演技がすごい。

まさに期待通り。

戯曲としては長すぎるし、ラストが弱いのが残念だが、この人たちの入魂の演技は一瞬たりとも目が離せないし、

その迫力と来たら凄すぎる。

父親役の山崎一の変幻自在、その声の微妙なニュアンスの変化の大きさ!その笑い声も然り。

母親役の那須佐代子の美しさと情愛と決然たる態度、そして変貌。

ダヴィド役の岡本健一は、確か50代のはずなのに16歳を軽々と演じてまったく何の違和感も感じさせない!

うまい人が演じると、こんなことが起こるのか。