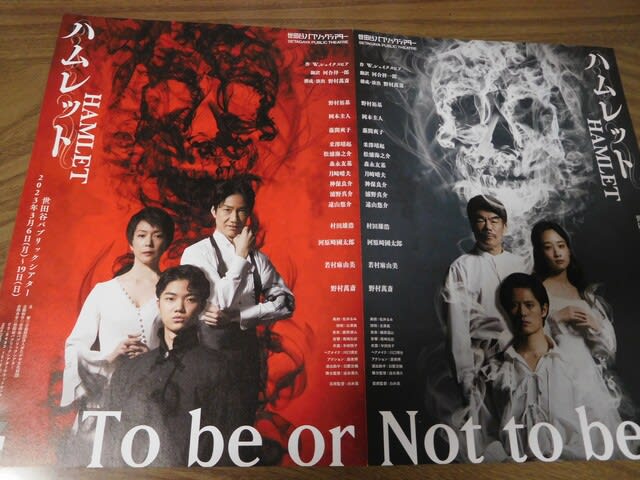

6月22日パルコ劇場で、太宰治作「新ハムレット」を見た(上演台本・演出:五戸真理枝)。

太宰治が初めて書き下ろした長編小説は、『ハムレット』のパロディだった・・・。

共感度100%の日本人的な”新しい”ハムレットがここに誕生!(チラシより)。

太宰治が昭和16年(1941年)に戯曲形式の小説として書いた作品の舞台化。

舞台右奥から左手前にかけて、灰白色の大きな石の床と何段かの階段。

始めに全員で、原作の「はしがき」を輪読。

あらかじめ読んで臨んだ者としては余計だったが、観客に知っておいてほしいという気持ちはわかる。

驚いたことに、ハムレットは薄いピンク色のジャージの上下。途中で黒い上着を上から羽織るが。

全体に、衣装がいけない。おふざけなのか、という感じ。

オフィーリアは中学校の制服のような丈の短いジャンパースカート。袖が異様に長く、先にフリルが一杯ついている。

王と王妃は妙な金の冠をかぶり、服は白と赤でちゃちな感じ。

これはシェイクスピアではありません、ということを視覚的にも伝えたいのだろうが、何だか安っぽい。

台本は原作に忠実で好感が持てる。

ガートルード役の松下由樹が好演。

ポローニアス役の池田成志は、まさにはまり役。

そもそもこの作品ではポローニアスが主役を食うくらい大活躍するから、このキャスティングで大正解。

ハムレット役の木村達成もいい。初めて見たが、熱演で好感が持てる。

クローディアス役の平田満は、途中までよかったのに、珍しく何度かセリフが出て来ず、ハラハラさせられた。

コント集団「ザ・ニュースペーパー」の言う「セリハラ」だ。

ガートルードとオフィーリアが二人だけで語り合うシーンで、王妃ガーティは裸足になって草の上(と見なした床)を歩く。

オフィーリアは妊娠中なのに、階段をピョンピョン飛び降りるのは変だ。

劇中劇に出演する3人(ハムレット・ホレイショー・ポローニアス)は、平安時代風の着物をまとう。

その時、オフィーリアは首から太鼓を下げ、亡霊(ハムレットが演じる)が語る間、ドロドロという風に、化け物的な効果音を出す。

音楽はちゃち。ラスト近くでポローニアスが殺された後、押しつけがましいドラマチックでセンチな曲が流れる。

途中、天井から赤くて丸いものがたくさん落下。

これは何?血でしょうかねえ。

蜷川幸雄演出で上空から落下したハンバーグのタネみたいなものを思い出した。

彼はこれを、戦闘シーンでよく使ったものだった。

いろいろいちゃもんをつけたが、総じて面白かった。

新聞の評は辛口で否定的だったが、評論家の評は意外と当てにならないものだと改めて思った。

太宰治が初めて書き下ろした長編小説は、『ハムレット』のパロディだった・・・。

共感度100%の日本人的な”新しい”ハムレットがここに誕生!(チラシより)。

太宰治が昭和16年(1941年)に戯曲形式の小説として書いた作品の舞台化。

舞台右奥から左手前にかけて、灰白色の大きな石の床と何段かの階段。

始めに全員で、原作の「はしがき」を輪読。

あらかじめ読んで臨んだ者としては余計だったが、観客に知っておいてほしいという気持ちはわかる。

驚いたことに、ハムレットは薄いピンク色のジャージの上下。途中で黒い上着を上から羽織るが。

全体に、衣装がいけない。おふざけなのか、という感じ。

オフィーリアは中学校の制服のような丈の短いジャンパースカート。袖が異様に長く、先にフリルが一杯ついている。

王と王妃は妙な金の冠をかぶり、服は白と赤でちゃちな感じ。

これはシェイクスピアではありません、ということを視覚的にも伝えたいのだろうが、何だか安っぽい。

台本は原作に忠実で好感が持てる。

ガートルード役の松下由樹が好演。

ポローニアス役の池田成志は、まさにはまり役。

そもそもこの作品ではポローニアスが主役を食うくらい大活躍するから、このキャスティングで大正解。

ハムレット役の木村達成もいい。初めて見たが、熱演で好感が持てる。

クローディアス役の平田満は、途中までよかったのに、珍しく何度かセリフが出て来ず、ハラハラさせられた。

コント集団「ザ・ニュースペーパー」の言う「セリハラ」だ。

ガートルードとオフィーリアが二人だけで語り合うシーンで、王妃ガーティは裸足になって草の上(と見なした床)を歩く。

オフィーリアは妊娠中なのに、階段をピョンピョン飛び降りるのは変だ。

劇中劇に出演する3人(ハムレット・ホレイショー・ポローニアス)は、平安時代風の着物をまとう。

その時、オフィーリアは首から太鼓を下げ、亡霊(ハムレットが演じる)が語る間、ドロドロという風に、化け物的な効果音を出す。

音楽はちゃち。ラスト近くでポローニアスが殺された後、押しつけがましいドラマチックでセンチな曲が流れる。

途中、天井から赤くて丸いものがたくさん落下。

これは何?血でしょうかねえ。

蜷川幸雄演出で上空から落下したハンバーグのタネみたいなものを思い出した。

彼はこれを、戦闘シーンでよく使ったものだった。

いろいろいちゃもんをつけたが、総じて面白かった。

新聞の評は辛口で否定的だったが、評論家の評は意外と当てにならないものだと改めて思った。