TOSより入電!

近頃は何でも仕分けするのが流行っているようなので、私のRCラインナップも仕分けてみました・・・。

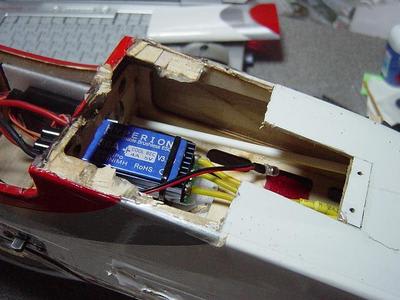

【京商 アクロスカイ10】

初フライト 2005年10月 累積176フライト

元々はエンジン付きキットですが、最初から電動化して製作しました。 ちなみに2機目です。 2006年7月の墜落により下主翼を破損したまま3年が経過してしまいました・・・。 お気に入りの機体なので、絶版になって久しいですが既に新品キット(3機目)も確保してあります・・・。 いずれ修理してまた飛ばしたいですね。

判定・・・将来性はないものの、精神的支柱の役割から存続決定。しかし、追加投資は当分凍結。

【アライン T-REX450XL】

初フライト 2007年4月 累積661フライト

2機目の450XLですがオプションパーツ投入で「SE化」しています。 1機目でRCヘリの基礎を学び、この2機目で初めてフリップや背面などの「逆ピッチ系」に踏み込んだ記念すべき機体です。 墜落回数は1機目を含めると軽く100回を超えています。 今はメカをすべておろして抜け殻状態です。

判定・・・既にヘリ入門機としての役割を完了しているため、廃止。

【アライン T-REX600CF】

初フライト 2007年5月 累積615フライト

趣向の変化により一時は退役したが、今秋になって再配備した機体。 久々に飛ばした600mmローターの感触は「やっぱりイイ~」ってことで、今年のカムバック賞決定です。再配備のために、多くの諭吉さんに御足労ねがいましたが、その甲斐があったってモンです。

判定・・・近代化改修による延命措置を行ったため、存続決定。 追加投資のための予算配分も獲得。

【JR スーパーボイジャーE 4Cell】

初フライト 2009年3月 累積278フライト

初めての国産ヘリだが、製品の出来の良さにニンマリ。 追って6Cellバージョンも購入したほど。 スメ[ツフライトは6Cellに任せて、こちらは現在「ベル230」のスケールボディーを装着して楽しんでいます。 先日の不時着でグラスボディの修理が必要になりましたが、早く直してまた飛ばしたいですね。

判定・・・スケールヘリという孤高の存在により存続決定。 ただし既に最終形態のため今後の投資はなし。

【FSK P-38Jライトニング】

初フライト 2009年8月 累積59フライト

これも2機目の機体。 つまりお気に入りというワケ。 1機目に比べてパワーアップしてあるが、飛びは1機目のほうが素直だったかな・・・。

判定・・・双発という存在は孤高。 よって墜落全損まで存続決定。 しかし今後の投資はなし。

【京商 カルマートST】

初フライト 2009年9月 累積44フライト

操縦テク養成用機。 先日の墜落による修理も完了したし今度のフライトが楽しみ~。 まだまだフライトテク習得のために活躍してもらわねば。

判定・・・存続決定。 操縦テクの習得具合に応じて、性能向上を行うための補正予算獲得に向けて交渉中。

【JR スーパーボイジャーE 6Cell】

初フライト 2009年10月 累積44フライト

今の自分のテクでは余りある高性能のため、あえて5セルで運用中。 3Dフライトが出来るのはいつの日か・・・。

判定・・・存続決定。 機体の性格上、墜落修理に対応した予算を常に確保しておく必要アリ。

【アルファモデル MiG-21 フィッシュベッド】

初フライト 2009年10月 累積15フライト

これまで経験したEDF機の中ではマトモなほう。 操縦には少し神経を使うけど、ジェットスタイルらしい挙動とシルエットには満足~。

判定・・・墜落全損まで存続決定。 性能向上の余地はあるものの予算獲得については見送り。

ま、こんなトコでしょうか・・・。

近頃は何でも仕分けするのが流行っているようなので、私のRCラインナップも仕分けてみました・・・。

【京商 アクロスカイ10】

初フライト 2005年10月 累積176フライト

元々はエンジン付きキットですが、最初から電動化して製作しました。 ちなみに2機目です。 2006年7月の墜落により下主翼を破損したまま3年が経過してしまいました・・・。 お気に入りの機体なので、絶版になって久しいですが既に新品キット(3機目)も確保してあります・・・。 いずれ修理してまた飛ばしたいですね。

判定・・・将来性はないものの、精神的支柱の役割から存続決定。しかし、追加投資は当分凍結。

【アライン T-REX450XL】

初フライト 2007年4月 累積661フライト

2機目の450XLですがオプションパーツ投入で「SE化」しています。 1機目でRCヘリの基礎を学び、この2機目で初めてフリップや背面などの「逆ピッチ系」に踏み込んだ記念すべき機体です。 墜落回数は1機目を含めると軽く100回を超えています。 今はメカをすべておろして抜け殻状態です。

判定・・・既にヘリ入門機としての役割を完了しているため、廃止。

【アライン T-REX600CF】

初フライト 2007年5月 累積615フライト

趣向の変化により一時は退役したが、今秋になって再配備した機体。 久々に飛ばした600mmローターの感触は「やっぱりイイ~」ってことで、今年のカムバック賞決定です。再配備のために、多くの諭吉さんに御足労ねがいましたが、その甲斐があったってモンです。

判定・・・近代化改修による延命措置を行ったため、存続決定。 追加投資のための予算配分も獲得。

【JR スーパーボイジャーE 4Cell】

初フライト 2009年3月 累積278フライト

初めての国産ヘリだが、製品の出来の良さにニンマリ。 追って6Cellバージョンも購入したほど。 スメ[ツフライトは6Cellに任せて、こちらは現在「ベル230」のスケールボディーを装着して楽しんでいます。 先日の不時着でグラスボディの修理が必要になりましたが、早く直してまた飛ばしたいですね。

判定・・・スケールヘリという孤高の存在により存続決定。 ただし既に最終形態のため今後の投資はなし。

【FSK P-38Jライトニング】

初フライト 2009年8月 累積59フライト

これも2機目の機体。 つまりお気に入りというワケ。 1機目に比べてパワーアップしてあるが、飛びは1機目のほうが素直だったかな・・・。

判定・・・双発という存在は孤高。 よって墜落全損まで存続決定。 しかし今後の投資はなし。

【京商 カルマートST】

初フライト 2009年9月 累積44フライト

操縦テク養成用機。 先日の墜落による修理も完了したし今度のフライトが楽しみ~。 まだまだフライトテク習得のために活躍してもらわねば。

判定・・・存続決定。 操縦テクの習得具合に応じて、性能向上を行うための補正予算獲得に向けて交渉中。

【JR スーパーボイジャーE 6Cell】

初フライト 2009年10月 累積44フライト

今の自分のテクでは余りある高性能のため、あえて5セルで運用中。 3Dフライトが出来るのはいつの日か・・・。

判定・・・存続決定。 機体の性格上、墜落修理に対応した予算を常に確保しておく必要アリ。

【アルファモデル MiG-21 フィッシュベッド】

初フライト 2009年10月 累積15フライト

これまで経験したEDF機の中ではマトモなほう。 操縦には少し神経を使うけど、ジェットスタイルらしい挙動とシルエットには満足~。

判定・・・墜落全損まで存続決定。 性能向上の余地はあるものの予算獲得については見送り。

ま、こんなトコでしょうか・・・。