「いったいいつの話だ?の京都旅行記(その13)」のつづき、3月19~21日に決行した京都旅行の旅行記の最終回は、三条大橋から始まります。

三条大橋といえば、東海道の終点(起点?)。

五条大橋が義経・弁慶なら、三条大橋は弥次さん喜多さんでしょう(高山彦九郎の銅像もあるらしい)。

昔の人はこんな軽装で旅行していたんですねぇ。京都駅のコインロッカーに入れてある私の荷物を考えれば、信じられない荷物の少なさです。

基本的に歩くしかなかったわけですから多くの荷物を持って出かけることはできないでしょうけれど、着替えとかどうしたのでしょうか?

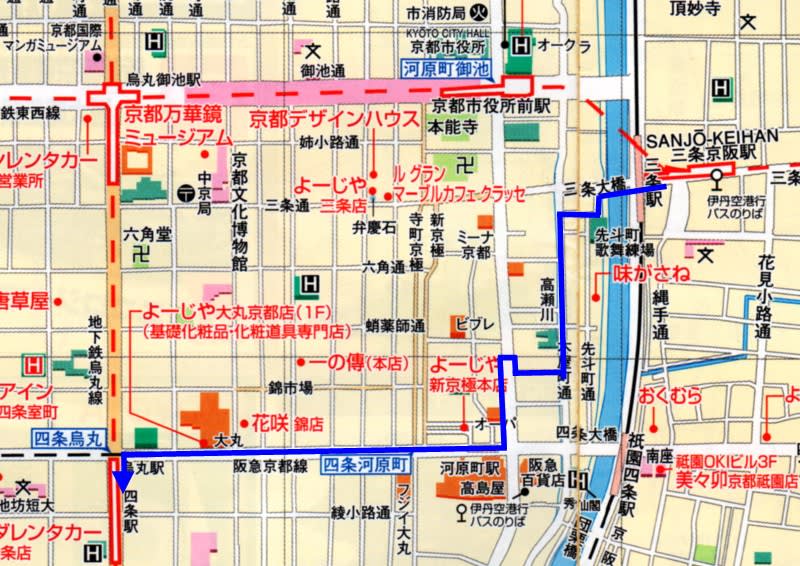

さて、三条大橋から、京都駅に向かう地下鉄に乗った四条駅までの散策マップはこちら。

高瀬川沿いに木屋町通を南に進むと、土佐藩邸跡の碑があります。

碑の傍らに京都市が立てた説明板を引用しましょう。

高瀬川を渡った西側、河原町通に至る間の元立誠小学校の辺りには、江戸時代、土佐藩(現在の高知県)の藩邸があった。当時は高瀬川に面しても門が開かれ、高瀬川には土佐橋が架かっていた。

藩邸が初めて置かれたのは江戸時代で、元禄3年(1690)には、京都藩邸の守るべき法律が詳しく定められている。藩邸は藩の京都連絡事務所で、留守居役が詰め、町人の御用掛を指定して、各種の連絡事務に当たった。

土佐藩は、薩摩(現在の鹿児島県)、長州(現在の山口県)と並んで幕末政局の主導権を握った雄藩で、武市瑞山、坂本龍馬、中岡慎太郎、後藤象二郎らの志士が活躍した。藩邸は、土佐藩の活躍の京都における根拠地であった。

なお、この西側に鎮座する土佐稲荷・岬神社は、もと藩邸に鎮守社として祀られたもので、同社に参詣する町人のために藩邸内の通り抜けが許されていた。

説明に出てくる「元立誠小学校」がかなりイイ建物でした。

もう一枚。

建物は良いのですが、この辺りは京都きっての「夜の街」。

風紀上はどうなんだろうか… と思ってしまいます。

と思ってしまいます。

それはともかくも、元立誠小学校の界隈には記念碑の類も多い。

例えば元小学校の玄関前の角倉了以の記念碑とか、

「日本映画発祥の地」の説明板とか、

「この人だれ?」的な「本間精一郎遭難之地」の石碑とか、

いろいろとありますが、この界隈で一番人気の「碑」は、河原町通のコンビニの前にあるこちらでしょう。

「坂本龍馬・中岡慎太郎 遭難之地」の碑です。

「坂本龍馬・中岡慎太郎 遭難之地」の碑です。

碑はコンビニ の前に立っていますが、暗殺事件の現場となった醤油屋さん近江屋は、この碑の南側(写真では左側)にあったそうです。

の前に立っていますが、暗殺事件の現場となった醤油屋さん近江屋は、この碑の南側(写真では左側)にあったそうです。

ということは、この宝飾店が近江屋跡にあたるのでしょうか?

う~む…、時の流れを感じます…

この後、四条河原町交差点から四条通に入り、四条烏丸で地下鉄に乗り、京都駅に向かいました。

そして、「京都旅行ダイジェスト(3日目:最終日)」で書いたように、伊勢丹の「デパ地下」で油揚げと豆腐を買い、帰宅の途についたのでありました。

めでたし めでたし…