こんな看板に出逢いました。

場所は、民家より水位が高い綾瀬川の堤防脇です。

驚いたのは「とげ抜き地蔵」の「とげ抜き」とは「罪(とが)抜き」であること。そして、古くから近くに「小菅監獄」が在ったことです。今は「東京拘置所」が在って、元日産自動車のゴーン会長が収監された場所が、あの複雑に交差した高速道路の向こう側に在ります。昔からそういう場所だったのですね。

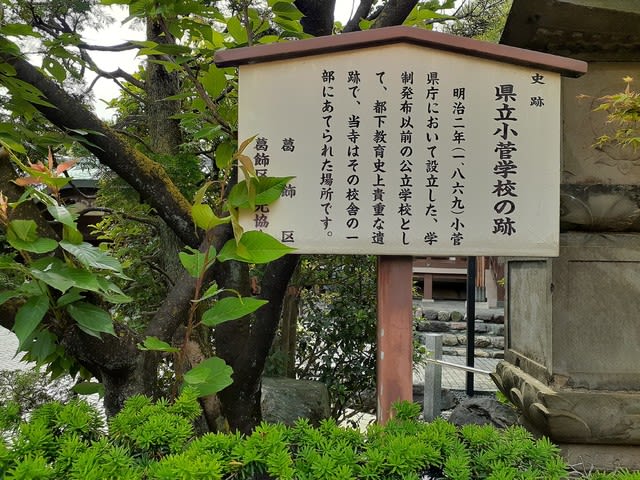

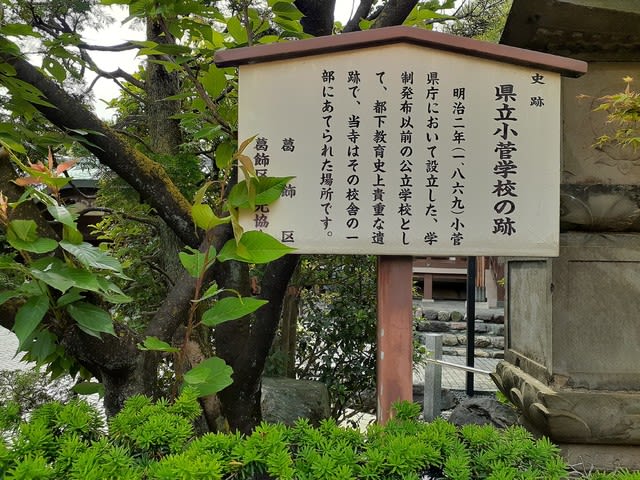

さらに一番の驚きは、明治2年に、この地に小菅県庁が置かれたこと及び正覚寺本堂内に「小菅仮学校」という公立の学校が設けられ、これがおそらく我が国最初の公立学校であろうということです。あの本堂に在ったのです。

門が閉まっています。

ここにも説明板があります。「小菅県」があったことも驚きです。

地図を見ます。こんなへんぴな場所です。地図の真ん中が正覚寺です。へんぴな上に、二つの川に挟まれた狭い場所で、尻すぼみに荒川の土手に吸収されてしまいます。こんな所に県庁と学校が・・・?

正覚寺前の綾瀬川堤防沿いの道を行くと荒川土手です。

荒川土手へ行こうとしたら、こちらの門が開いていました。

入ってみます。

普通のお寺です。本堂を見学させて貰っても、そこに小学校が在る訳ではありません。

最初に看板を見た門まで来ました。今度は敷地内から門前を見ます。綾瀬川の堤防の上には首都高環状線が走っていて、視界が狭苦しいです。・・・つつじが咲き残っています。

境内を見ると、ユスラウメがあります。これは美味しいことを知っていますが、お寺の庭から黙って採ったら罰が当たります。我慢します。

もう萩が咲いています。萩は開花時期が長い植物で、秋まで咲きます。

ここにもつつじが咲き残っています。

そして、今が盛りと紫陽花とドクダミの花です。

花が一杯のお寺でした。そんなことで帰ります。

・・・もやもやが残ったまま、荒川土手から綾瀬排水機場と綾瀬川を見下ろします。上載の地図の下の方です。こんな狭い場所に県庁と学校を造った・・・?

・・・あっ! 帰宅して気づきました。荒川ができたのは大正2年です。都心の水害を防ぐ手段として隅田川の水を排水する目的で造った人工の川で「荒川放水路」と呼ばれていました。そうか!明治2年の頃はだだっ広い平地です。だったら、小菅県庁が在ったのも納得です。因みに小菅県とは、現在の東京都足立区・葛飾区・江戸川区・荒川区のごく一部及び埼玉県草加市の大部分並びに千葉県東葛地区を管轄したそうです。そして県庁舎は現在の東京拘置所の位置に在ったらしいです。

だったらユスラウメなんぞに目を奪われないでもっと調べれば良かったのに、と後悔しています。正覚寺にはもう一度行くと思います。