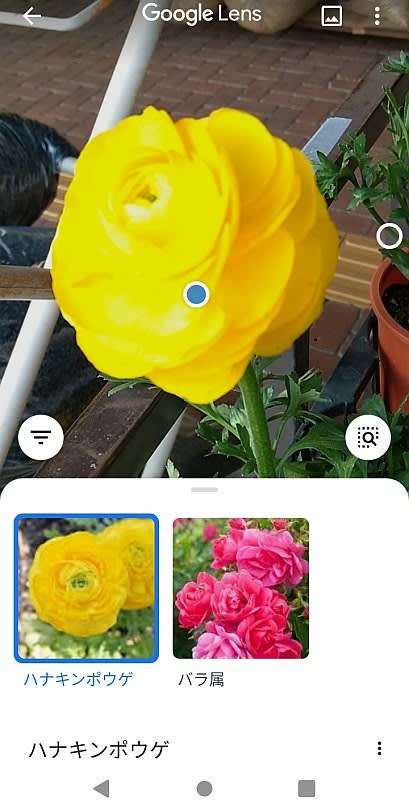

道の駅の園芸コーナーに こんなかわいい鉢植えの花がおいてありました。

私は 園芸品種の花の名前にとんと弱いので、この花の名前が分かりません。

すぐさま スマホを出して Google Lens で検索しました。

第一候補の「ハナキンポウゲ」がそっくりなので、この名前で納得しました。

ところが 翌日JA産直に行ったら、園芸コーナーにやはりこの花が置いてあり、今度は「ラナンキュラス」と札に手書きしてあるではありませんか ><

で、再度 Google Lens で確認しますが・・・

・・・Google Lensの答えは やはり 「ハナキンポウゲ」です。

ウィキペディアを検索してみると 「ハナキンポウゲ」という項はありますが「ラナンキュラス」というアイテムはありません。そのかわり「ラナンキュラス属」という項はあります。

どうやら、最初「ラナンキュラス」で掲載された記事が 下の「ノート」にあるような理由で「ハナキンポウゲ」に修正されたようなのです:

「属名のラナンキュラスは、ラテン語で「小さいカエル」を意味し、これは本属の植物に多く見られる菊葉と呼ばれる形状の葉を小さなカエルの足に見立てたことに由来。またタガラシなどのように水辺や湿地を好む種も多く生育域でもカエルと重複するものも多い」(wiki 「ハナキンポウゲ」)

「バラの八重咲品種に似た花を咲かせるものを園芸面ではバラ咲きなどと呼ぶがラナンキュラスのバラ咲き品種は他の園芸植物のそれとは一目置かれたような存在となっており、本家のバラの方に「まるでラナンキュラスの花のようである」とされ「ラナンキュラ」という品種名を与えられた者が存在する。」(同上)

面白い \(^o^)/