★耳鼻科の検査★・・・(私の場合)

<1>標準純音聴力検査(2種類)

① 気導聴力・・・外耳道から鼓膜、耳小骨を通って内耳に伝わる検査。

② 骨導聴力・・・頭部から骨を伝わって内耳を振動させる検査。

◆骨導聴力が正常で、気導聴力が低下している・・・伝音性難聴

◆骨導聴力と気導聴力が同じように低下している・・・感音性難聴

私の場合は、感音性難聴だった。

<2>鼓膜検査

初診のときは、<1><2>の検査をするが、

鼓膜に異常が認められない限り、

再診からの検査は、標準純音聴力検査のみとなる。

<3>MRI検査

投薬で改善が見られない場合は、MRI検査をして、

頭の検査をする。

≪標準純音聴力検査とは?≫

検査は、聴覚検査室の無響室にて、

ヘッドホンをつけ、行われる。

音が聴こえたら、自分でボタンを押す。

痛みはないけれど、緊張の時間。

所要時間は、両耳で10分くらい。

日常生活の中で聞こえてくる音は、

ホントに様々な周波数が混じった音だが、

この検査で使われる純音は、

ハ調のドの音に近い規則的な周波数の音。

オージーオメータという機械を使って、純音を発し、

125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz(ヘルツ)の

7周波数ごとに、患者の聞きとり検査を行う。

そして、その後、

聴力図(オージオグラム)を示し、

聴覚曲線ができる。

患者がどのくらい音の大きさで聴こえ始めるか、

最小可聴域値を調べることができる。

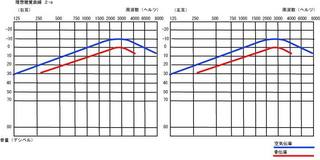

≪正常な人の聴覚曲線≫(↓)(イメージだけでも・・)

【縦軸・・dB(デシベル) 横軸・・Hz(ヘルツ)】

【青線・・気導曲線 赤線・・骨導曲線】

≪ヘルツ(Hz)とは?≫

振動する周波数のSI単位で、

1秒間に1周期の振動数を一ヘルツとする。

正常な聴力で聞き取ることができる音域は1000~20000Hzの間。

≪デシベル(dB)とは?≫

聞こえ始めの音の大きさ(聴覚レベル)の単位をデシベル(dB)という。

数字が大きくなればなるほど、悪い状態。

正常聴力の場合は、0~30dB近辺で、

難聴の程度が強くなるほど、この値が大きくなる。

通常、30~50dB以上が軽度難聴、

50~70dB以上が中度難聴、

70~90dB以上が高度難聴、

専門家はその曲線の特徴をみて、

聴力はどのくらいの値か、

何が原因で難聴になっているのか診断する。

4000Hzの気導聴力、骨導聴力が特に低下し、

聴力曲線がV字型の場合は、騒音性難聴の可能性が高く、

また、4000Hzや8000Hzの高い周波数に聴力低下を示すときは、薬物性難聴。

2000Hz以上でゆるやかに低下する場合は、老人性難聴など・・・。

しかし、なかなか原因がわからない場合が多く、

私の、この1ヶ月余りの聴覚検査をみても、

最初は聴覚レベルもよくて、「軽度の突発性難聴」と診断され、

次に、内耳性難聴と変わり、

その後、変動性難聴と診断された。

ステロイドにより、一時、少し改善されていたのに、

投薬を中止してからが悪くなってきて、

2週間、他の治療後、

再びステロイド治療を開始しても、副作用ばかりで、効き目がない。

ここ数回は、どんどん悪くなる一方・・・。

「標準純音聴力検査」は、

耳鼻科の診断には欠かせない検査だと思います。

★お知らせ★

今日の耳鼻科の診察については、今夜、書きます。

最新の画像[もっと見る]

-

武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」

8時間前

武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」

8時間前

-

武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」

8時間前

武者小路実篤「尊敬すべき幸福な人」

8時間前

-

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

-

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

-

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

-

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

☆2025年2月1日⚾カープキャンプイン☆

2日前

-

斎藤茂太「自分をあきらめない」

4日前

斎藤茂太「自分をあきらめない」

4日前

-

斎藤茂太「自分をあきらめない」

4日前

斎藤茂太「自分をあきらめない」

4日前

-

ココ・シャネル「生き生きと・・・」

6日前

ココ・シャネル「生き生きと・・・」

6日前

-

瀬戸内寂聴「にっこり ♪♪」

1週間前

瀬戸内寂聴「にっこり ♪♪」

1週間前