耳?がある

森の哲学者とか形容されるフクロウであるが、これまで私が紹介してきたフクロウ科の鳥はアオバズクと先日のリュウキュウコノハズクで、3種目の今回はリュウキュウオオコノハズクとなる。いずれも名の後尾にズクが付き、いずれもミミズクの類である。

ちなみに、フクロウとミミズクを辞書で引くと、

ふくろう(梟)はその名の種もいるが、その第2義に「フクロウ目フクロウ科の鳥の総称で、一般に耳状の羽毛をもたないものをフクロウ」(明鏡国語辞典)とあり、みみずく(木菟)は「フクロウ科の鳥のうち、頭に耳のように見える羽毛をもつものの総称」のこと。「頭に耳のように見える羽毛」について、鳥については(も)素人の私(何について玄人なんだオメェは?と自己突っ込み)だが何となくイメージはあった。

前(2018年12月31日)に紹介したリュウキュウコノハズク、その頁に載せた画像は2010年8月に「本部博物館」見学をした際に撮った剥製の写真。

使っていたパソコンが壊れ、外付けハードに残っていたデータを整理をしている時に本部博物館の、多くの写真を含む画像フォルダに気付いたのだが、それからさらに約2年後の2012年6月、東村の「山と水の生活博物館」に寄った際、そこにもヤンバルの動物たちの剥製が多く展示されていて、そこでも私はたくさんの写真も撮っていた。外付けハードの中に「山と水の生活博物館」フォルダを見つけ、多くの写真に気付いた。

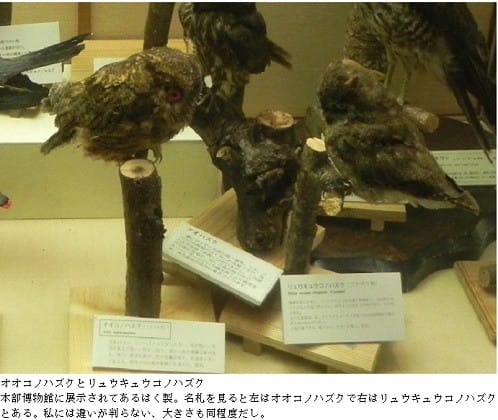

リュウキュウコノハズクと、先日剥製の写真を追加したアオバズクも本部博物館で撮ったものだが、いずれも「頭に耳のように見える羽毛」は無かった。そして、今回紹介するリュウキュウオオコノハズクの剥製の写真は「山と水の生活博物館」にあったもの。

「おー、これだぜ耳って」とはっきり認識できる耳のような羽毛がついていた。

ちなみに、私は夜の森に出かける元気が無いので、生きているフクロウの類の写真は撮れそうもない。ということで、紹介する画像は今回も剥製の姿。

リュウキュウオオコノハズク(琉球大木の葉木菟):フクロウ目の留鳥

フクロウ科の留鳥 琉球列島に留鳥として分布 方言名:チクク

名前の由来は資料が無く正確には不明だが、木菟はミミズクと読み「フクロウ科の鳥のうち、頭に耳のように見える羽毛をもつものの総称」(明鏡国語辞典)とのこと。コノハズクは同辞書に木葉木菟と漢字表記され「森林にすむフクロウ科の鳥。日本では最小のミミズクで・・・」とのこと。オオコノハズクはコノハズク(全長20センチ)より大きい(25センチ程)のでオオ(大)となる。本種は琉球列島に生息するので琉球とつく。

オオコノハズクは日本全土に留鳥として分布し、上述の通りコノハズクより大きく、尾は短く、耳羽は直立して長いとのこと。体は全体に灰褐色で複雑な斑紋があり、後頭部には灰黄褐色の首輪があり、目は赤く(コノハズクは黄色)光って見えるとのこと。

沖縄に住むのはリュウキュウオオコノハズクで、オオコノハズクとは亜種関係。リュウキュウオオコノハズクはオオコノハズクに比べ少し小さく、体は赤褐色味が強く、足指に羽毛が無いのが特徴とのこと。山地の森林に住み、夜行性で樹胴に巣を作る。鳴き声はポッ、ポッ、ポッ、またはホッ、ホッ、ホッとのこと。ちなみに学名は、

オオコノハズク Otus lempili semitorques

リュウキュウオオコノハズク Otus lempili pryeri

記:2019.1.12 ガジ丸 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄の野鳥』沖縄野鳥研究会編、(株)新報出版発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行