ジャコウアゲハ一頭が一生に産む卵の数,一日に産む産卵数,一度に産む産卵数,それぞれについて考えるとおもしろい課題だなあと思ったことがあります。それでアゲハ一般についてネットで調べていると,実際それが学術論文のテーマになっていることを知りました。産卵行動の盛んな時間帯,もっとも多い時刻,卵巣内の成熟卵数などから,産卵にかかる生態を解き明かすのです。それを知って,なんでも疎かにはできないなあと思った次第です。

その一例によれば,野外観察の場合は一日の産卵数は40個程度,飼育個体の場合,一日の産卵数20個,総産卵数200個とあります。

この40個なり20個なりの産み方を考えてみましょう。

他の書き込みで「かためて産むわけがない。餌で困るはずだから。せいぜい葉一枚に1個だろう」といった所見がありました。これは,わたしには先入観にとらわれている見方としか思えません。アゲハ類の種類によって異なっているのかもしれませんが,ジャコウアゲハはまったく違います。

どう違うかといえば,1個のときもあるし,複数個のときもあるのです。2個以上のとき,では何個かといえば,またこれが実に変化に富んでいます。3個,4個といったときも,多ければ6個のときもあります。前に六段になった例をご紹介しましたが,それは6個の好例でしょう。

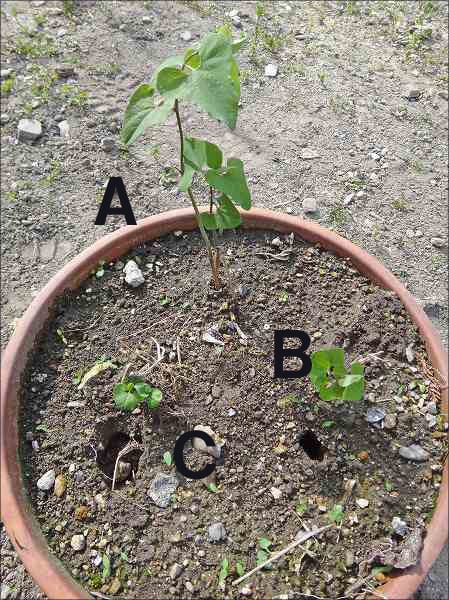

下の写真の場合はどうでしょうか。わたしには,同一の成虫が同じときに時間をかけて産み付けた感じがします。別個体が産むのなら,もっと無造作になって当たり前でしょう。そういう葉ならふんだんに見られます。同じ箇所にかたまったような状態になって付いている場合は,まず同一成虫が産んだと見なしていいでしょう。

ただ,こうしたジャコウゲハの例をアゲハ一般に単純に広げて考えるのは問題です。なぜなら,食草であるウマノスズクサは,わたしの観察している限りでは,葉を無数に付ける大きな草とは思えません。すると棲み処が限られ,そこに卵が集中して産み付けられる結果,卵の込み具合が大きくなっても止むを得ません。むしろ,ジャコウアゲハの場合は同じ場所にたくさんの卵を産んでも,そのうち何匹かが確実に育てばいいぐらいの状況かと思うのです。

これに対して他のアゲハは,柑橘類,パセリ,ニンジン,サンショウ,ハナウドなど葉が多く,比較的大きな草木を食草・食樹にしています。ということは,あちこちにバラバラ産めばよいのであり,かためて産む必然性がまったくないということになります。もちろんその方が生存率が上がるでしょう。したがって,あちらこちらバラバラに産むのが当たり前という習性かと思われます。

アゲハでも種が違えば,いろいろあるなあという感じがしてきます。