加須市大桑の名前の由来は往古筑波の門井村から移住した大桑氏が当地に勢力を得たことによる。大桑氏はその後姓を門井と改めたという。

口碑によれば雷電神社門井家の北に隣接していたが、同家が屋敷を広げるにあたり、隣家と共に移築したとも伝わる。

この時当地にいくつもあった小丘を使って利根川の堤が増築されたため、当社は今でもその堤の上に建っている。

主祭神は別雷命で本殿に十一面観音を安置する。

主祭神は別雷命で本殿に十一面観音を安置する。

大桑の鎮守として氏子に「雷電様」「お鎮守様」として親しまれ、五穀豊穣を祈願されてきた。

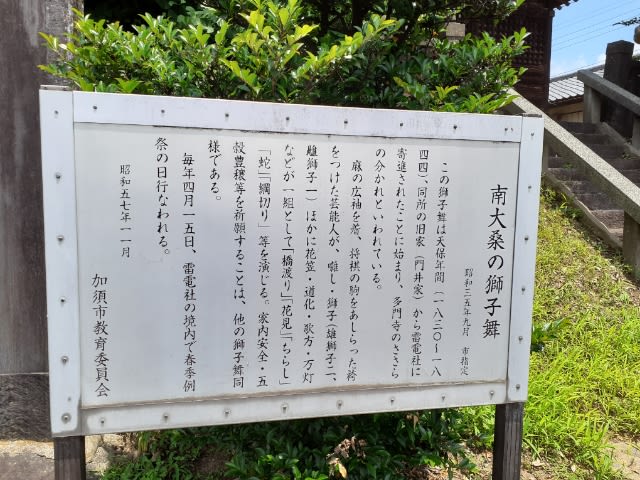

四月十五日の例祭に奉納される「獅子舞」は盛大で昭和三十五年に市の無形文化財に指定されている。昭和三十年代半ばからして指定されるのはそれだけ知られていた証だろう。加須市の獅子舞にはほかに北小浜、、大字多門寺に同じ流派の獅子舞が伝わるが、雷電神社に伝わるものは動きが激しいため、「暴れ獅子」と称される。

四月十五日の例祭に奉納される「獅子舞」は盛大で昭和三十五年に市の無形文化財に指定されている。昭和三十年代半ばからして指定されるのはそれだけ知られていた証だろう。加須市の獅子舞にはほかに北小浜、、大字多門寺に同じ流派の獅子舞が伝わるが、雷電神社に伝わるものは動きが激しいため、「暴れ獅子」と称される。現在使われている獅子頭は天保十四年(1844)に作られたものとされ、演目は「散し」「橋渡し」「花見」「綱切り」「蛇呑」などである。

境内社である愛宕神社は昔当地に火災が頻発したため火伏の神として京都愛宕神社から護摩の灰をいただき祀ったとも伝わる。雷電神社の御祭神である別雷命もまた京都上加茂神社の御祭神である。また社頭においた楊枝を耳に入れると耳の病が治ると伝わる。これは同じく加須市多門寺の愛宕神社と同じ伝承である。

多くの風習や信仰が薄れゆく中で昭和初期まで雨乞い信仰が残っていたという。日照りが続くと隠居獅子という古い獅子を霧箱に入れ葛西用水まで担ぎ、観音堂池まで来るとこれを沈める。雨が降れば隠居獅子を神社へ戻し、降らなければ七日間獅子を沈め、引き上げたのち雨が降るまで繰り返したという。水の恵みが今よりももっと神聖視されていた時代である。そうした歴史を私たちは忘れてはならないことを伝えているのだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます