池上は中世埼玉郡内にあった池上郷の遺名だという。当地が荒川扇状帯にあり下流に当たる部分に低地帯が広がっていたため、古くは荒川はこの地の下にてその流路を変えていた。このため流れの跡には多くの池が生じたとも言う。このことが池上の地名となったと考えられている。

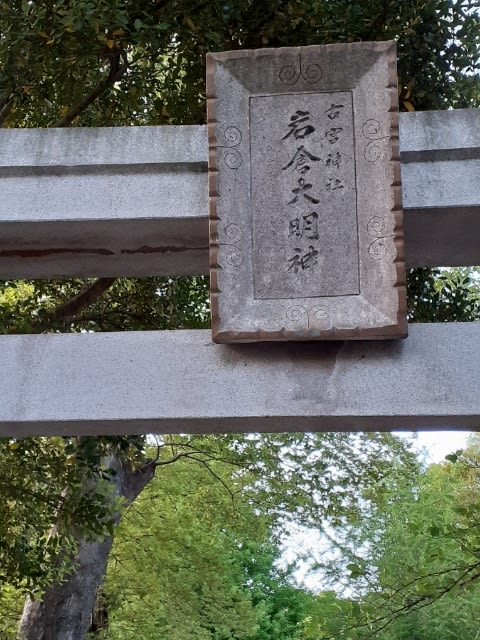

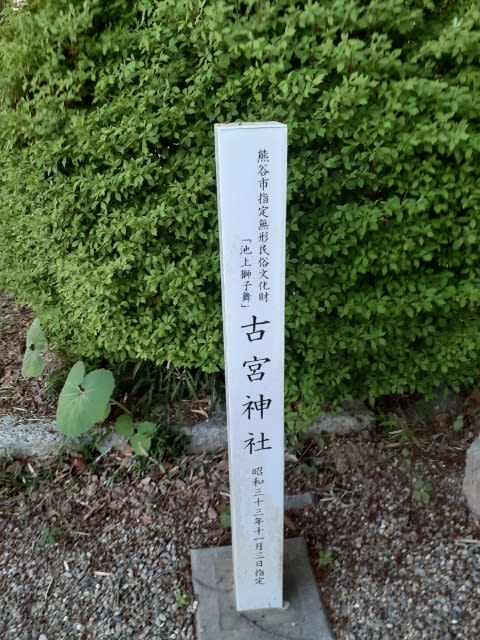

風土記稿によれば「岩倉社」と称し幕末に掲げられた社号額には「古宮神社・岩倉大明神」とかかれていて古くは岩倉社であったことがわかる。

岩倉とは「磐座」のことで神の座る堅固な石を表し、すなわち神の鎮座する場所のことである。古代信仰の様子を伝える形態で神社として神が社殿にまつられる前の祭祀であり、創建が古いことを物語る。古宮神社たる所以であろう。

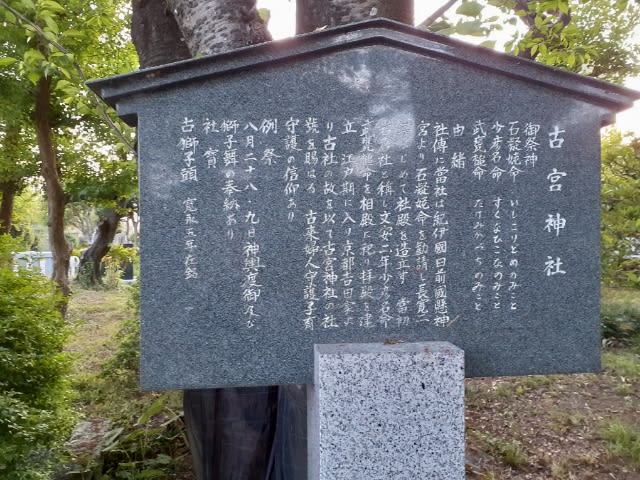

古宮神社は古代和歌山県にある日前国懸神宮(ひのくまくにかかすじんぐう)を勧請したものであると言う。御祭神は石凝姥命(いしこりどめのみこと)記紀神話にある天岩戸神話にでる鏡を作った神である。この天岩戸神話に登場する神々は非情に重要で、後に天孫降臨に際して邇邇芸命(ににぎのみこと)にしたがって地上に降り、古代祭祀を司る一族の祖となっている。

ではなぜ紀伊の国一の宮日前神宮、国懸神宮の御祭神である石凝姥命がこの地に勧請されたのかについて、「埼玉の神社」では次のように記している。

埼玉郡は武蔵国の古代文化の中心で、稲荷山古墳の金錯銘鉄剣の出土からわかるように、この地方に神部と呼ばれる鏡や鉄器を作る一族が拠点とし、岩倉社を祭祀したとのではないかと推察している。

鎌倉時代には成田家の六代に当たる助広がこの地を拠点とし、池上藤兵衛と称して古宮神社を崇敬したとも伝わる。成田家の勧請した上之雷電神社とはすぐ近くの距離である。助広は太郎を名乗り社殿を再建するなどして、以来古宮神社は池上郷総鎮守となっている。

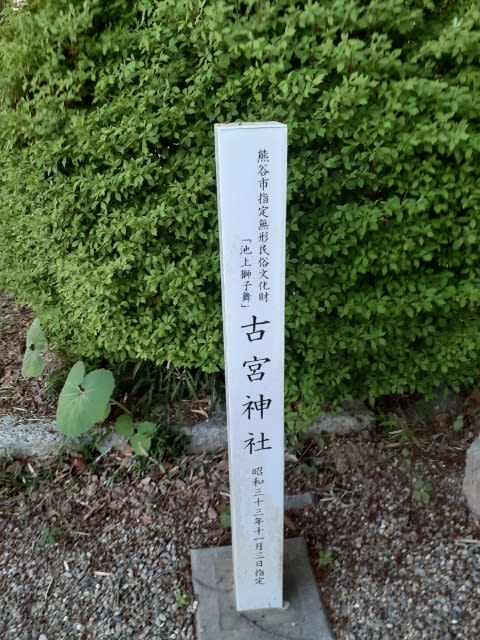

室町期の文安二年(1445)の五月五日に少名彦命と武甕槌命を相殿として勧請する。また社家である茂木家の祖先茂木大善は京都石清水八幡宮に奉納された獅子舞を拝観しこれを習得して伝えたと言う。

室町期の文安二年(1445)の五月五日に少名彦命と武甕槌命を相殿として勧請する。また社家である茂木家の祖先茂木大善は京都石清水八幡宮に奉納された獅子舞を拝観しこれを習得して伝えたと言う。 主祭神の石凝姥命が女神であることから婦人の信仰も厚く、相殿の少名彦命が医薬の神であることから病気平癒の祈願も多い。

主祭神の石凝姥命が女神であることから婦人の信仰も厚く、相殿の少名彦命が医薬の神であることから病気平癒の祈願も多い。五月五日に行われる疫神祭は獅子頭をつけて氏子区域を廻る。五色の幣束を配りながら各家を巡り、村境に疫神徐けの神札を付けた竹を立てる。これがすむと一同が後ろを振り返らず神社へ帰り行事を終えるそうだ。

私の奉仕する皿尾久伊豆神社の疫神祭も同じ時期、同じような祭事として行われている。

ぜひ一度古宮神社の疫神祭の様子をみてみたいと思っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます