熊谷市平戸の源宗寺の開祖は当地の名主を務めた藤井家の祖先である藤井雅楽之助であると伝わります。また源宗寺は官や当時の権力者の寄進を受けずに建立を果たした私寺であるそうで、江戸時代には近村の村々を中心に信仰を集めました。

江戸初期から平戸村の名主であった藤井家。開祖雅楽助は肥前国松浦郡平戸島の出身であったそうです。長崎県沖合島の平戸島の歴史は古く、遣隋使遣唐使のころから寄港とし開け鎌倉後期には元寇の襲来を受けています。中世天文年間にはポルトガル船が来航し南蛮貿易の拠点として発展し、宣教師ザビエルが布教を広げた場所としても知られています。

慶長13年(1608)には検地に来た役人を藤井雅楽助が案内した記録があるそうです。また雅楽助は源宗寺の建立のほかに平戸より住吉大明神を勧請しています。

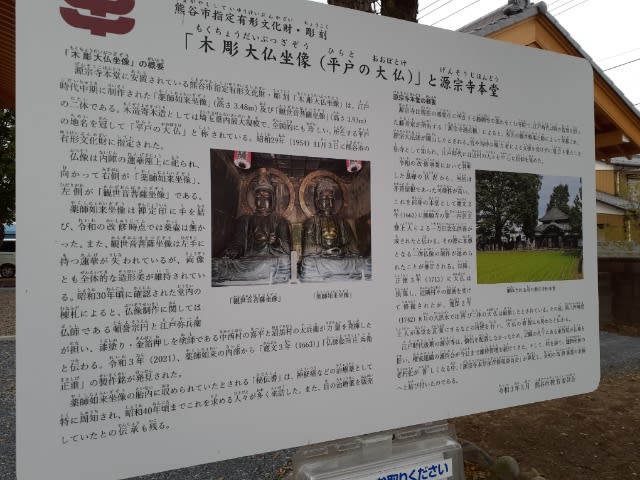

源宗寺本堂に安置される二体の大仏は江戸中期に制作されています。向かって右が「薬師如来像」(高さ3.48m)左が「観世音菩薩座像」(高さ3.93m)木造寄木造としては埼玉県内最大規模で、全国的にも珍しいといいます。

内陣の蓮華座上に祀られた立派な大仏。薬師如来像は禅定印に手を結び、観世音菩薩座像は左手に持つ蓮華が失われているが両像とも全体の造形美が非常によく維持されています。

昭和三十年頃に確認された棟札には、仏師は頓誉宗円と江戸弥兵衛が担い、漆塗り、金箔押を中村喜平と沼黒村の太兵衛が担当したといいます。

また令和三年十月の調査では薬師如来像内から「寛文三年(1663)仏師松田庄兵衛」の墨書きが発見されています。

二体の大仏の胎内に収められていたとされる「秘伝書」は神経痛などの妙薬として周知され、昭和四十年代までこれを求める人々が絶えなかったといいます。

平成31年に源宗寺改修事業を担う組織として本土修理委員会が始動し、多くの浄財や寄付を集い見事本堂が美しく改修されました。奈良の東大寺に倣い、屋根には古代寺院建築が施され、新たな時代へと継承されようとしています。「千日堂」と呼ばれるにふさわしい本堂を拝し、多くの人々へその信仰の歴史を伝えようと多くの方々が集い力を会わせる様子が境内地全体から伝わってくるようです。

尚、仏教用語としての大仏はの基準は一丈六尺(5m)以上とされており、この基準に満たないことから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と称します。

私の忍領皿尾村からわずか離れたところにこのような立派な大仏が鎮座することも知りませんでした。たまたま熊谷市街地へと向かう途中、交通規制の迂回路で源宗寺を通りかかり、またお参りの最中、お寺の世話人様と思われる方が本堂をあけてくださり、おおぼとけを間近に拝むことが叶いました。すべては輪廻の巡り合わせ、繋がるご縁に感謝するばかりです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます