2月3日(土) 兼六園にて

瓢池を見た。

兼六園HPの説明では

「瓢池周辺はかつて蓮池庭(れんちてい)と呼ばれ、兼六園の作庭はこの辺りからはじまったと言われています。そのユニークな名前は、池のなかほどがくびれて、瓢箪(ひょうたん)のような形をしていることから名付けられたものです。池の中には不老長寿の島、神仙島をかたどった大小二つの島があります。」

とあった。

写真に写るは翠滝(みどりたき)

兼六園HPには

「霞ヶ池から流れ出て、瓢池に注ぎ込む大滝。夕顔亭の対岸に懸かっています。高さ6.6m、幅1.6mで水量が豊富」

とあった。

滝を借景にした石塔は海石塔

海石塔の説明をHPから引用すると

「瓢池の中島に建つ、高さ4.1mの塔。虫が喰ったように穴の空いた淡茶色の笠石が、六重に重ねられています。3代藩主・利常(としつね)がつくらせ、金沢城の庭園にあった13層の石塔の一部を移したという説と、朝鮮出兵の際、加藤清正(かとうきよまさ)が持ち帰ったものを、のちに豊臣秀吉(とよとみひでよし)が、前田利家(まえだとしいえ)に贈ったという説があります。」

との事。

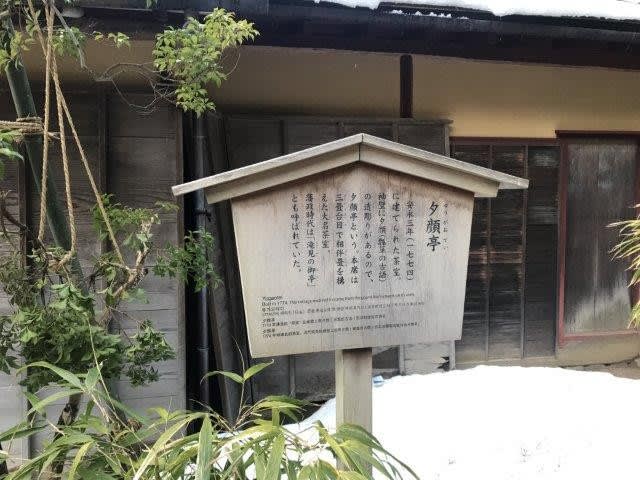

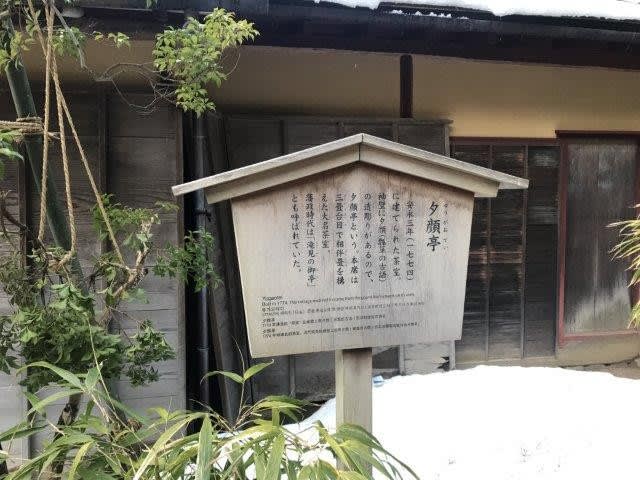

そして海石塔の左に見える藁葺きの建物は

夕顔亭。これも兼六園HPから引用すると

「安永3年(1774)に建てられました。蓮池庭にあった四亭の一つで、当時のままの姿を今に伝えています。本席は小間ながら、本格的な茶の湯が催せるようになっています。また、その美しい名は、茶室内の壁にしつらえられた夕顔の透彫りから名付けられました。」

のだそう。

夕顔亭の横には「伯牙断琴の手水鉢(はくがだんきんのちょうずばち)」があった。

HPを引用すれば

「一生、琴を奏でないことを誓った名手 ・伯牙の姿が浮き彫りにされている手水鉢。夕顔亭の縁先にあるこの手水鉢は、高さ45cm、直径85cmと大きいもので、5代藩主に招かれた京都の名金工・後藤程乗 (ごとうていじょう)の作」

との事であった。

加賀百万石のきらびやかな歴史に酔いしれつつ、以下次号

瓢池を見た。

兼六園HPの説明では

「瓢池周辺はかつて蓮池庭(れんちてい)と呼ばれ、兼六園の作庭はこの辺りからはじまったと言われています。そのユニークな名前は、池のなかほどがくびれて、瓢箪(ひょうたん)のような形をしていることから名付けられたものです。池の中には不老長寿の島、神仙島をかたどった大小二つの島があります。」

とあった。

写真に写るは翠滝(みどりたき)

兼六園HPには

「霞ヶ池から流れ出て、瓢池に注ぎ込む大滝。夕顔亭の対岸に懸かっています。高さ6.6m、幅1.6mで水量が豊富」

とあった。

滝を借景にした石塔は海石塔

海石塔の説明をHPから引用すると

「瓢池の中島に建つ、高さ4.1mの塔。虫が喰ったように穴の空いた淡茶色の笠石が、六重に重ねられています。3代藩主・利常(としつね)がつくらせ、金沢城の庭園にあった13層の石塔の一部を移したという説と、朝鮮出兵の際、加藤清正(かとうきよまさ)が持ち帰ったものを、のちに豊臣秀吉(とよとみひでよし)が、前田利家(まえだとしいえ)に贈ったという説があります。」

との事。

そして海石塔の左に見える藁葺きの建物は

夕顔亭。これも兼六園HPから引用すると

「安永3年(1774)に建てられました。蓮池庭にあった四亭の一つで、当時のままの姿を今に伝えています。本席は小間ながら、本格的な茶の湯が催せるようになっています。また、その美しい名は、茶室内の壁にしつらえられた夕顔の透彫りから名付けられました。」

のだそう。

夕顔亭の横には「伯牙断琴の手水鉢(はくがだんきんのちょうずばち)」があった。

HPを引用すれば

「一生、琴を奏でないことを誓った名手 ・伯牙の姿が浮き彫りにされている手水鉢。夕顔亭の縁先にあるこの手水鉢は、高さ45cm、直径85cmと大きいもので、5代藩主に招かれた京都の名金工・後藤程乗 (ごとうていじょう)の作」

との事であった。

加賀百万石のきらびやかな歴史に酔いしれつつ、以下次号