北海道新聞05/14 05:00

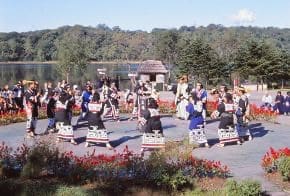

1990年代に白老ポロトコタンの広場で行われた踊り。踊り手はそろいの衣装を着ている

国立アイヌ民族博物館で開かれているテーマ展示「地域からみたアイヌ文化展 白老の衣服文化」の開催期間も残りわずかとなりました。

本テーマ展示は、白老地域の衣服に着目し、昔から現在までに製作された衣服を展示し、この地域の衣服の特徴や歴史、作り手たちをみなさまに紹介する内容となっています。白老の衣服文化に影響を与えた時代の動向を示すことで、衣服の地域性が形成されていく過程が理解できる展示となっています。

今回の展示では、白老ポロトコタンにおけるユニホームの変遷も取り入れました。当時の白老ポロトコタンでは、伝統的なチセ(家)で、アイヌ文化解説や伝統舞踊の紹介が行われました。その際に着用する衣装の素材を木綿からポリエステルに変更し、みなで衣装を分担して、ミシン縫いで製作しました。これは1975年から2002年ごろまで行われたそうです。

当時のことを知る職員からの聞き取り調査では、毎日何十回と踊りを踊らなければならないほど来訪者への対応があったといい、その合間の時間を利用して、着用するユニホームとしての衣装を大量に製作する必要があったとうかがいました。そのため、丈夫で扱いやすいポリエステル素材を大量に調達し、職員全員で衣装の製作を協力して行ったといいます。

これは間違いなく、その当時の人たちが主体的に選択してきた「白老の衣服文化」の一部で、白老の地域性を伝えるための工夫であると言えます。

今回のテーマ展示を準備する中で、白老地方には日高地方から移住して来た人が多いことを新しく知ることができました。このことから、現在残されている資料を、これまでよりも広い視野でとらえなければならないことと、「アイヌ文化の地域性」を視覚的に伝える難しさを考える機会となりました。

会期は15日まで。テーマ展示をきっかけに、白老の衣服文化の変遷をみなさまに知っていただけると幸いです。(文 八幡巴絵=国立アイヌ民族博物館学芸主査)

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/680556

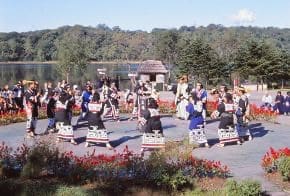

1990年代に白老ポロトコタンの広場で行われた踊り。踊り手はそろいの衣装を着ている

国立アイヌ民族博物館で開かれているテーマ展示「地域からみたアイヌ文化展 白老の衣服文化」の開催期間も残りわずかとなりました。

本テーマ展示は、白老地域の衣服に着目し、昔から現在までに製作された衣服を展示し、この地域の衣服の特徴や歴史、作り手たちをみなさまに紹介する内容となっています。白老の衣服文化に影響を与えた時代の動向を示すことで、衣服の地域性が形成されていく過程が理解できる展示となっています。

今回の展示では、白老ポロトコタンにおけるユニホームの変遷も取り入れました。当時の白老ポロトコタンでは、伝統的なチセ(家)で、アイヌ文化解説や伝統舞踊の紹介が行われました。その際に着用する衣装の素材を木綿からポリエステルに変更し、みなで衣装を分担して、ミシン縫いで製作しました。これは1975年から2002年ごろまで行われたそうです。

当時のことを知る職員からの聞き取り調査では、毎日何十回と踊りを踊らなければならないほど来訪者への対応があったといい、その合間の時間を利用して、着用するユニホームとしての衣装を大量に製作する必要があったとうかがいました。そのため、丈夫で扱いやすいポリエステル素材を大量に調達し、職員全員で衣装の製作を協力して行ったといいます。

これは間違いなく、その当時の人たちが主体的に選択してきた「白老の衣服文化」の一部で、白老の地域性を伝えるための工夫であると言えます。

今回のテーマ展示を準備する中で、白老地方には日高地方から移住して来た人が多いことを新しく知ることができました。このことから、現在残されている資料を、これまでよりも広い視野でとらえなければならないことと、「アイヌ文化の地域性」を視覚的に伝える難しさを考える機会となりました。

会期は15日まで。テーマ展示をきっかけに、白老の衣服文化の変遷をみなさまに知っていただけると幸いです。(文 八幡巴絵=国立アイヌ民族博物館学芸主査)

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/680556