今日も暑くなりましたが、午後に突発的な雨が降ったこともあって、夕方からは少しだけ体感がマシな感じになりました。これが迫り来る台風7号のせいなのか、はたまた連日気温が上がり過ぎて大気が耐えられなくなっていたのかは分かりませんが、立秋を過ぎてただひたすら晴れ続けているのとは違ってきているのは確かなようです。

ところで、昨年も書きましたが今日8月10日は

モーツァルトが1788年に、自身の最後の交響曲である《交響曲第41番 ハ長調 K.551》、俗に言う『ジュピター』を完成させた日です。

現在では『ジュピター』という別名がすっかり浸透していますが、これはモーツァルトが付けた正式名ではなく後の愛称で、由来はローマ神話の最高神『ユピテル』、ギリシャ神話で言うところの最高神『ゼウス』からきています。

この交響曲に『ジュピター』という愛称をつけたのが、イギリスで活躍したドイツ人のヴァイオリニスト・興行師で、晩年のハイドンをロンドンに呼んだことでも知られているヨハン・ペーター・ザロモン (1745~1815)という人物です。この『ジュピター』という愛称は1820年頃にはイギリスで定着し、その後現在のように広く親しまれるようになりました。

《交響曲第41番 ハ長調 『ジュピター』》は同じ1788年に作曲された交響曲第39番・第40番と合わせて「3大交響曲」としても親しまれています。この「3大交響曲」は出版やコンサートのためにセットとして書かれたものだと現在では考えられていますが、仮にその説が正しいとすれば、この第41番はまさしく「締めくくりの作品」ということになります。

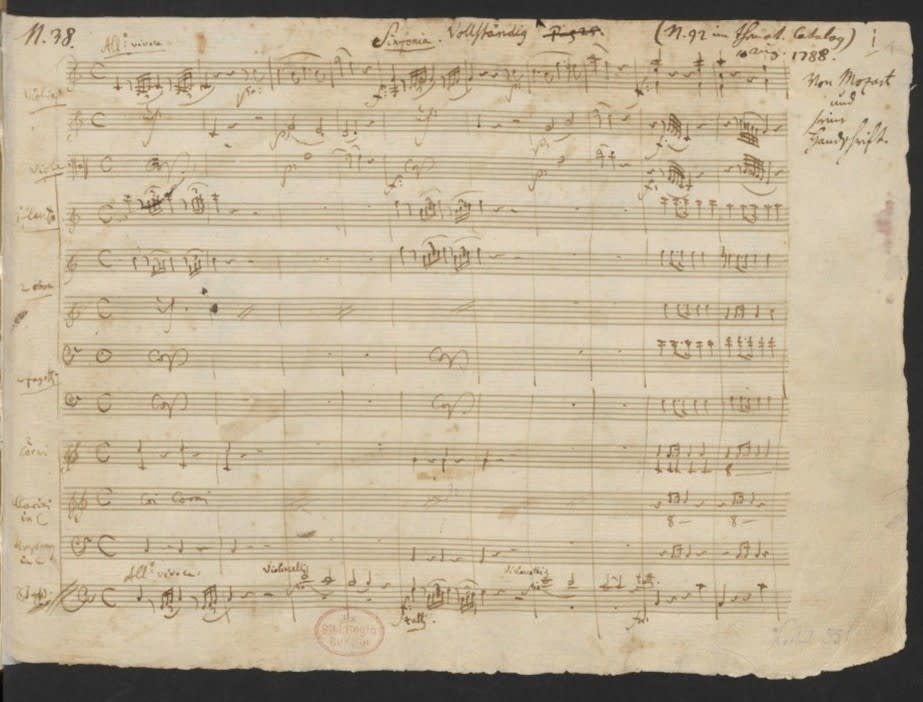

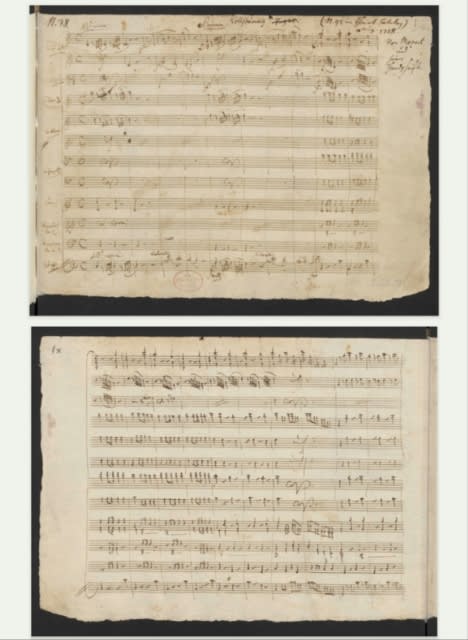

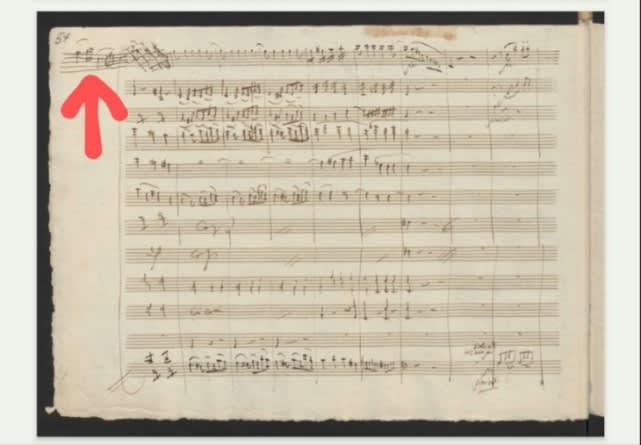

ところで、モーツァルトというと「速筆家で迷いがない天才型』というイメージがあります。確かに『ジュピター』の冒頭部の自筆譜を見ると

迷いのない筆致で書かれていることが分かりますが、では全く迷いなく一気呵成に全曲を書き上げたのか…というと、どうやらそうでもないようです。

例えば、第1楽章でトゥッティが落ち着いた後にフルートとオーボエが出てくる場面の『ドミソミド』という下支えはホルンが吹くことになっています。しかし、自筆譜を見ると作曲当初はどうやらその音型をファゴットにやらせようとしていたようです。

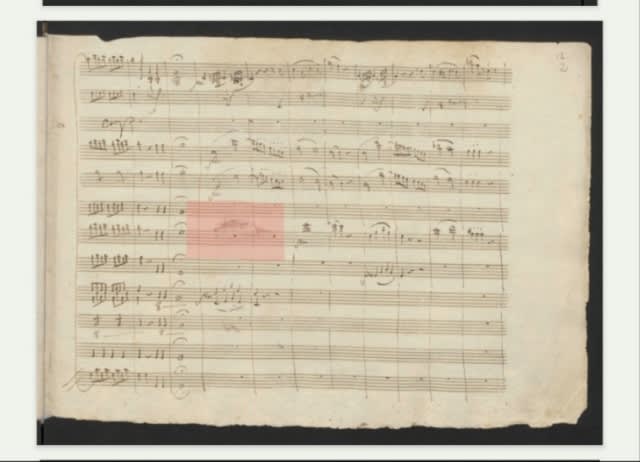

上の写真の赤いところに一度ファゴットに音符を書いてから消した痕跡があり、その二段下のホルンのところに『ドミソミド』という分散和音が書かれているのが見て取れます。その次の『ソシレシソ』はファゴットが吹いていますから、その部分との音色の差を演出しようとしたのかも知れません。

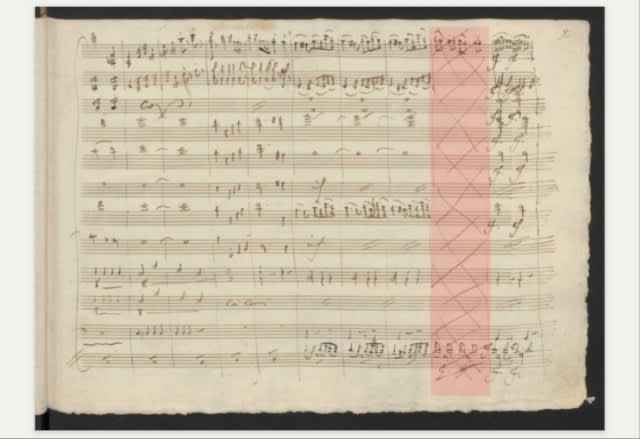

また、その後に出てくるトゥッティでは

もう少し音符数が少ないフレーズを書いたもののそこに大幅に✕を書いて、隣りにより華やかな今日聴き慣れたフレーズが書き直されています。そして次のページの一番上の第1ヴァイオリンのところには

最初に書きかけたフレーズを消して、新フレーズにつながるメロディを書き足しているのが分かります。

他の楽章にも楽譜に✕を書いて書き直している部分が何箇所も見て取れますが、こうして見ると天才モーツァルトといえども作曲にあたってはいろいろと推敲していたことを窺い知ることができます。もし、あの第4楽章の絡みに絡みまくった多重フーガをモーツァルトが迷いなく一気に書き上げたのだとしたら、もはや人間技ではなく神かバケモノの域です(汗)。

『ジュピター』だけでなく、後期3大交響曲はどんな目的で書かれたのかは定かではありません。一体モーツァルトは、どのような心境でこんな大作を世に遺したのでしょうか。

そんなわけで、今日はモーツァルトの交響曲第41番 ハ長調 K.551》、通称『ジュピター』をお聴きいただきたいと思います。フランス・ブリュッヘン指揮による18世紀オーケストラの演奏で、モーツァルトが人生の最後に書き上げた壮大な音世界をお楽しみください。