飛び出す。

犬の小太郎を発見して抱きかかえて

このスニーキー・ピート、めちゃ

くちゃ綺麗だ。

まるで、カスタムキューみたい。

ハンドルとハギはゴンサロアルベス。

別名タイガーウッド。

タイガーウッドは二種あるが、これ

はウルシ科のゴンサロアルベス

(ポルトガル語)のほうだ。ブラ

ジル産。

タイガーウッドは派手だが華麗な

色彩と木目を見せる銘木だ。

ただ、こうした銘木を使うとハウス

キューもどきのハスラーキューとし

てのスニーキー・ピートの意味が

無い。

スニーキー・ピートとは「小ずるい

ピート」という意味で、ペテン師の

イカサマ師の事だ。

下手くそな初心者を装ってマグレで

勝ったようなふりをして、最後には

がっつりと勝って店を出る。たま

たま勝ててラッキーでした~、みた

いなフェイクポーズで。

だが、絶対に自分より強い相手とは

対戦しない狡猾な撞き屋がプール

シャーク=ハスラー(ゴト師)だ。

基本的にノーマネーのスポーツ対戦

などはしない。真っ向勝負の対決に

挑戦するというスポーツ選手など

ではない。撞球を利用した博徒だ。

こういう上下メイプルで塗装での

ハギ風の物が本物のスニーキー・

ピートだといえる。

この騙すためには騙し無しのキュー。

なんともいえない妙。

これでボッコボコに勝つ。

だが、今の時代、大昔のそうした

映画のようなハスラーなどはいない。

人騙しのゴトかましよりも本気勝負

での博打玉がアメリカでは多いの

ではなかろうか。

スニーキー・ピートの妙は、まさに

ハスラーキューとしての妙味であり、

最近出て来た傾向として、銘木の

超高級木材を使用してデザインのみ

スニーキー・ピート風にするのは、

なんだか本旨が根本から違うよう

に思える。

なんというか、金持ちがドヤ街の

定食屋に行って、あえて「自分ら

とは違う世界の風味を体験して楽

しむ」というようなブルジョアの

猟奇趣味的な享楽主義の嫌味の

匂いを感じる。

そうやって作られたキューは外連味

がありすぎで、てんでスニーキー・

ピートぽくない。

知り合いが有名アメリカンビルダー

に直に製作依頼したスニーキー・

ピートは見た目もハウスキューの

ように仕上げていて、かつ撞球性能

はそのビルダー特有の優れたキュー、

という手の込んだ一品だった。

そういうのがスニーキー・ピート

の中核のキモを押さえたキュー作り

だと感じる。実際に金額も「え?」

というような価格。あの作者でその

値段?というような。

見た目ノーマル(というか安物の

ボロに見える)キューながら、実は

超ハイチューンナップされた物。

こういうのはバイクにしろ車にしろ

プールキューにしろカッコいい。

見掛け倒しの真逆だからだ。

キュー単体として俯瞰するとその

ようなフィロソフィアが成立する

が、実際のところは、ハッスルを

かまさないプレーヤーがスニー

キー・ピートを持つ理由は無い。

それでも持つならば、それは好み

の問題に属し、やはり金持ちの

ドヤ街定食屋訪問と同一軸にある

事は否定できなくなる。

でも、なんというか、自覚の問題

だろう。

「この銘木の木目素晴らしいで

しょ?それでスニーキー・ピート

作ったの。どう?」なんてのは

てんで大滑りかと思う。

ルイヴィトン製の戦闘迷彩服を

自慢するようなものだからだ。

アダーチのキュー。

ネットオークションで出ている。

これと全く同じデザインの同モデル

のキューをハウスキューにしていた

店が東京の御徒町にあった。

1987年。学生時代に後輩だった奴

とそこに行った。その日は自分の

キューを持っていないのでハウス

キューで撞いた。

ボール一個超えの手玉単独ジャンプ

をグランドマッセフォームでポン

ポン飛ばしていたら、後輩が「うま

いねえ」と驚きながら言う。

「キューだよ」と答えた。それほんと

なので。

アダーチのキューはとてもしっかり

していて、アダムよりも玉の入れ

は強く、かつしなやかだか腰がある

面白いシャフトだったのでプレー

キューでも手玉単独ジャンプが

できた。そのずっと後のコーリー・

デュエルのように。手玉単独ジャン

プというのは漫画の中の世界だけ

だった頃だ。

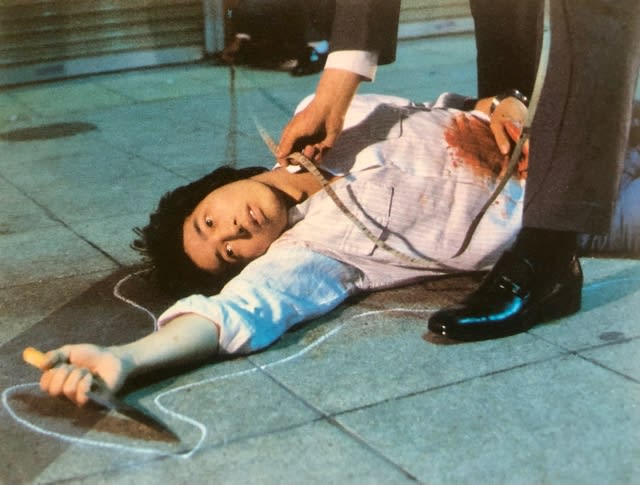

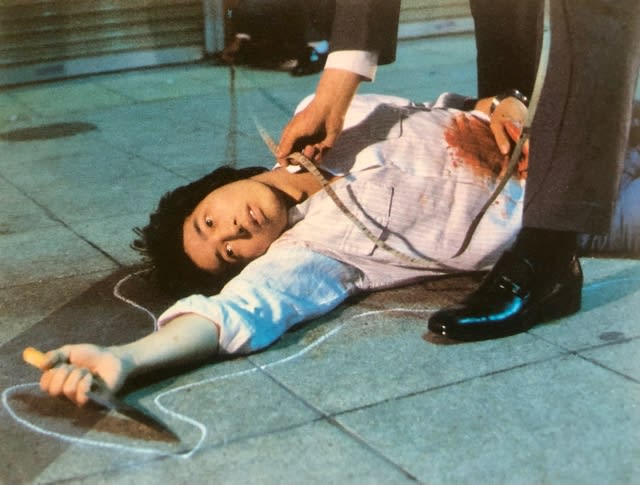

1986年公開の『ハスラー2』でも

最小番号の玉を枕のジャンプ台に

して当ててからトム・クルーズは

手玉を飛ばしていて、そのショット

で大会会場は大拍手喝采だったし、

1982年公開の『道頓堀川』でも、

武内鉄男も息子の政夫も、手玉を

何かの玉に当てないとジャンプは

できていなかった。

シャフトのみでの単独ジャンプを

させるアメリカの曲玉師のダーツ

グリップのフォームを観て、あれ

ならばグランドマッセスタイルで

もできるのでは、と私がやって

みたら、拍子抜け。かなり簡単に

できた。

ただし、ラシャを破かないように

ラシャまでは撞き下ろさず、後年

のジャンプキューでのジャンプ

ショットと同じく真上からやや

斜めの傾斜で手玉の上方をゴンと

撞く撞き方だった。その反発で

手玉がポンと飛ぶ。10センチ程

前に邪魔玉があっても簡単に

飛び越えた。

ジャンプショットそのものが

魔球のように思われていた時代

だ。漫画『ブレイクショット』

という荒唐無稽な作品でも、

「手玉の単独ジャンプ!?」と

描かれていた程に、手玉のみを

飛ばす事は神業のように思われ

ていたのが歴史的な事実だった。

だが、キューによりかなり簡単に

手玉の単独ジャンプなどできた

のだ。

そして、それから10数年後には

ジャンプキューという物が発明

されて誰でも簡単に飛ぶように

なった。

あれは確か、プレーキューの

シャフトを外してジャンプさせ

る事が簡単すぎて、ルールでは

シャフトのみのジャンプが禁止

され、それにより長さ制限の

あるレギュレーション内の短い

ジャンプキューが登場したと記憶

している。

ジャンプキュー登場(まだ全く

普及していない)の頃に手製の

ジャンプキューを作ったが、

後に市販のメーカー品のジャンプ

キューで撞いてみて、あまりに

飛ぶので驚いた(笑)。

私がジャンプキューを作った頃は、

樹脂タップなどは存在しなかった

ので、硬めのタップを締め器具で

締めて、さらにシアノをたっぷり

しみ込ませてまるで樹脂タップの

ようにカチンカチンにさせていた。

この画像のアダーチのキューと

同じモデルのハウスキューは

かなりしっかりしていて、良い

キューだった。

また、板橋駅近くのビル地下の

玉屋のハウスキューもアダーチ

のキューで、ボッコボコに入る

キューだった。曲玉のように平

撞きでのマッセ軌道の玉筋も描

けるハウスキューだった。

ビリヤードはキューですね(笑)。

実はアダムがカスタムラインの

キューを新開発するまでは、一般

的なアダムよりもアダーチのキ

ューのほうが性能的にはずっと

上だった。

アダーチ>アダム>石垣

という感じ。

ただ、アダムのキューは面白い

デザインや新機軸のキューも多く、

国内主力メーカーとしての不動

の地位を築いていた。

しかし、実は撞球性能自体は

アダーチのほうが上だった。

ただ、アダーチのキューは、性能

は良くとも、見た目がどうにも

安っぽく見えるキューだった。

足立区にメーカー本社があった

のだが、製造は韓国で生産して

いたようだ。品質は良いのだが、

材料等は非常に廉価な物を使っ

ていた。ただし、メイプルは

良質メイプルだった。

今は新品のアダーチのキューは

無いが、良いキューメーカーだ

った。価格帯がアダムの半額以下

で入手しやすく、性能抜群。

ただ、少しバットのテーパーが

太く、ハンドル後部からエンド

にかけてかなり太くなっていた。

ちなみにアダーチのキューの

シャフトテーパーはプロテーパー

ではなく、Aテーパーだった。

18山フラットフェイス。

いわゆるハウスキューの一般的な

作りだったのだが、良いキュー

だった。

『三島由紀夫vs東大全共闘』(2020)

非常に「客観的」に作られている。

ただ一つ、どうしても釈然としない。

それは、三島にも東大全共闘にも

自分らを「知性の代弁者である」と

いう無意識の自覚が感じられる事だ。

それは奇しくも三島自身がこの討論

会で言っていた「鼻持ちならない

既存の権威主義」であり、「そんな

もんはぶっ壊してしまえ」という

旨の思念とは矛盾するからだ。絶対

矛盾。

これは国家論や日本人としての国へ

の帰属性やその認識について三島と

東大全共闘芥らが交わしていた議論

と根本的に矛盾する。

要するに、三島も東大全共闘もどち

らも東大なのである。

これは、どちらも日本人である、と

いうアイデンティティと同一軸線上

にあり、東大全共闘の子持ちの芥君

が境界線や国境は無いとしながらも

「自分の国↔︎そちらの国」として73才

になってまでも自己認識絶対唯一

主義者としてその区別の認識を何度

も表明する「鼻持ちならない絶対

矛盾」と同一線上の近似事象として

現出している。

端的にいえば、思惟と言辞の矛盾を

露骨にいやらしく露呈させている

のだ。

矛盾の基盤は両者とも「日本を牽引

するのは東大である」という事に

ついての疑問を抱かない地点から

発している。

つまり自分に刃を向ける根幹につい

ては回避しながらの議論となって

いる。

そして確実に両者は「知の代表者」

であると自分で踏んでいる。その

前提に立って議論を進めている。

ナンセンスだ。

華青闘告発以前だから致し方ない

とはいえ、血裁猛省思潮が生まれ

る前の60年代全共闘の自己切開

における限界性が露呈している。

日本の新左翼(全共闘は「左翼的」

であるだけで共産主義者ではない

のだが。死を覚悟する革命党派に

は属さぬ「大衆」部分である。

やりたい時にやって、やめたい

時にやめる。芥の態度がそれで

あり、あれが全共闘だ。

芥などはこの討論会で最後は

自論をアジって三島がまだいる

討論会継続中なのに「やって

られん」という不遜な無礼な

態度で勝手に退席した。

これが東大全共闘随一の論客

とは聞いて呆れる。

尤も、真の東大全共闘の論客

たちはこの69年5月には全員

塀の中なのだが。

「生き残った」外の者たちが

この駒場900番教室に終結して

いたのだ。

途中、ヤジで司会陣を揶揄っ

た人間を怒鳴りつけて壇上に

呼び出したりしているのだが、

それも芥は勝手な自分中心の

理念でどやしつけているだけだ。

全共闘の総意ではないが、それ

こそがまさに大衆部分である

全共闘の未成熟でだだこね的な

一面が顕著な部分だった。

要するに勝手にやりたい事を

やっているだけ。組織された

暴力としての自律性は皆無だ。

革命などはできる要素がない。

暴力革命は最終的には軍事

決戦なのだから。軍事に屁理

屈では勝てないし唯我独尊的

ピーチクぱーちくは無用の

駄物だ)ではない「左翼的学生」

である全共闘の限界性は新左翼

自身の歴史的未達性とは別な

面から総括する必要がある。

だが、「総括無き種族」が全共闘

だった。大衆部分の運動体だから

総括などしなくてもそれが赦される。

革命党派のセクトはそうはいかない。

敵は国家権力と権力が掌握している

暴力装置だが、自組織内部での律

の下に生きているので、総括無き

所業でいると自組織に殺されかね

ない。それが革命組織だ。

全共闘のような大衆組織とセクト

はまるっきり別世界なのだ。

しかし、東大全共闘のその自己

客観化能力の拙劣さは、当時で

さえ他大学の全共闘から指摘され

ていたのに、未だ未成熟のままで

幼児的エリート意識から脱して

いない事が本作品から見て取れる。

あの東大での攻防の時、日大生から

「『知性の叛乱』?

まだ自分たちが知性の代表者である

と思っているのか。それから脱却

できないのか。だから東大生はいつ

まで経ってもダメなんだ」

とその甘っちょろいグダグダのバリ

を見て言われたその通りの図式を

このドキュメンタリー映画はその

まま素の状態で曝け出している。

日大のバリはコンクリートで打ち

固められていた。

これは一つの重要な象徴を現わして

いたのである。

だが、三島のスタンスでは焦眉と

なる事実が見られた。

それは、作品中でも指摘されている

が、汚い言葉を使ったり、相手を

とっちめようとして揶揄したり、

齟齬や論理の落ち度をついてそこを

ネタに攻撃的言辞を為したりする

下劣な事を三島は絶対拒否し、それ

を実行した事だ。見事だと感じた。

三島は腐敗していない。汚れても穢

れてもいない。

三島と東大全共闘の共通の敵が見え

る構図で作品は静かにその部分を

照射している。

三島と東大全共闘の共通の敵は、

「腐敗した日本」であり、「猥褻

な日本人」である。

ただ、私には時代の総括として、

この三島と東大全共闘の討論会に

ついて解かる事がある。

それは、この討論会は68年秋の

「壮大なゼロ」に続く第二の果て

しないゼロであるという事だ。

東大出身者と現役東大生の何も

世の中を変えられない脳内遊戯

が展開されただけである。

彼ら両者が自認するところの

「知性」の代弁者同士のジャム

セッションでしかない。

全共闘運動はあくまで「文化運動」

であり、共産主義革命運動とは

異質なものであった。

それが証拠には、就職後に熾烈な

労働運動を展開した「元」全共闘は

ほぼいない。

そして、90年代、21世紀には企業

や役所、官庁の幹部となり、反動

日本の積極的担い手になって行った

のである。

代紋の看板を背負わない自由人たち

は気楽なもんだ。「暴動」は起こせ

ても、「反権力」の異議申し立て

行動はできても、死地を行く暴力を

組織した対権力闘争には与しない。

やめたくなったらやめるだけだ。

パルタイとしての代々木などは論外

の害悪でしかないが、組織的規律の

ない「大衆」は、たとえそれが修羅

場での主力となるシーンが局所的に

あったとしても、全共闘よろしく

個別撃破されて潰えるだけだ。

反権力ではなく対権力、組織された

暴力による二重権力の創出、権力の

奪取を目指さない「大衆」たる全共

闘のその運動は、お祭りが終われば

潮が引くのは目に見えていた事だっ

たのである。

ただ構造的に大学当局と学内共存が

可能な党派の刈り上げ機能に転落し

た新左翼全学連運動を解体させた

意味は、全共闘運動の大衆的功績と

して見紛うことなく挙げる事ができ

るだろう。

但し。

グダグダと認識を語る前に火炎瓶の

一つでも投げてから物を言え、と

いうやつだ。

そこのクレドについては、三島が

正しい。

これが総括だ。

貴重映像 - 50年前の東大生(芥正彦)と三島由紀夫の言葉による決闘 | 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実 | Netflix Japan