なぜ日本の住宅ではアメリカのよう

にビリヤードテーブルを置いている

家庭が少ないのか。

答えは一つ。家が狭いから。

通常の9フィート競技台を置くには、

広さが最低30平米ほどないと台を

置いてもプレーができない。

通常の58インチ長さのキューでも

最低27.14平米は必要だ。

ただ、これはプレーのみ。

椅子やテーブルは置けない。

まして、私のように60インチのロング

キューを使っていたらさらに広さに

余裕が無いと壁ドン自己セーフティ

になってしまう。

60インチキューは152.4センチ。

タップを着けると約153.4センチで

私の身長のちょうど20センチ短と

なり、立てると顎下に来る長さだ。

さらに、ビリヤードテーブルは400kg

以上あるので、床も通常建築ではダメ

で、ピアノを置く床のように補強され

ていないとならないし、マッセができ

るためには天井も高くないとならない。

また、柱無しの広い空間のため、通常

の木造建築では困難が伴う。

なのでビリヤード場は小さな演劇稽古

場のような空間となっている。

これくらい広さがないと、ビリヤード

は余裕あるプレーはできない。

これはニューヨークのビルのアパート

メント。(or コンドミニアム。マンシ

ョンとは宮廷のような建物の事なので

英語ではマンションとは呼ばない)

今考えると、仲間たちで5年間借りて

いたビリヤードクラブのクラブハウス

はかなり広かった。

9フィート競技台を2台置いて余裕。

リビングスペースもたっぷりとあった。

そこには私の親戚の喫茶店(閉店)の

6人掛け用リビングテーブルとチェア、

ソファを置いて、クラブ員は食事した

りお茶を飲んだり、ゆったりと寛いで

いた。自宅の住宅でこれほどの広さの

空間を確保しようとすると、なかなか

難しい。

土地建物が大きくてもダメなのだ。床

が頑丈で天井が高く、かつ最低30平米

(玉台1台置ける最低限の広さ)があ

る部屋でないと。

それとですね・・・。

ビリヤードルームは、暖房光熱費が

半端なくかかります。維持大変(笑)。

経験済み(笑)。

こういうアパートのビルの一室に

玉台があるのも、なんだか、たがみ

よしひさの劇画『ウォン』のようで

カッコいいけどな~。

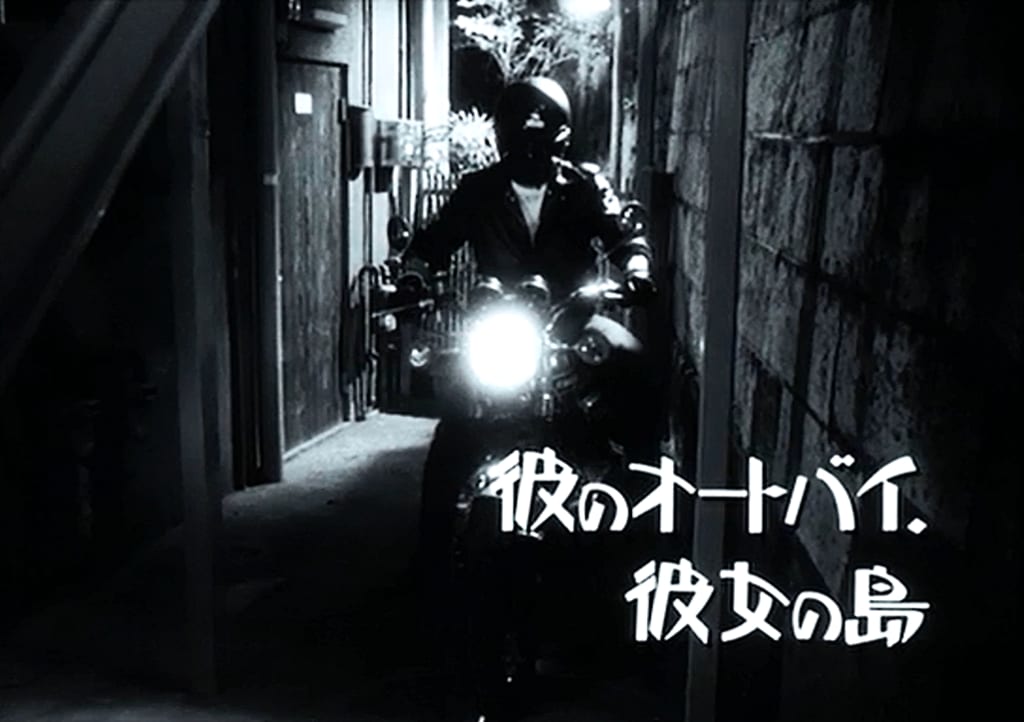

映画『彼のオートバイ.彼女の島』

の時間軸の確認。

本作品は、主人公橋本功(コオ)

の回想録としてナレーションで

語られる表現が採られている。

そのため、映像において時間軸

は行ったり来たり錯綜する。

回想の中での回想シーンもある

ので、「今」は一体どこなのか

分からなくなるが、この作品での

物理的な「今」はナレーション

している未来の時であり、1986

年公開時(撮影は1985年)より

未知の未来から1986年時点の

現在(それとて撮影時の1985年

には未来)を回想している組み

立てとなっている。

オープニングは巧の回想ナレー

ションで始まる。

「思えば、あの頃はずいぶん

出鱈目な毎日を送っていた

ものだ。それが若さのせいだ

とはとてもいえないだろう。

僕は音大の学生だったが、

アルバイトで現行の輸送を

していた。

それは一人の女の子の紹介で

ありついた極めて僕向きのアル

バイトだった」

いきなり回想ナレーションだ。

そして、回想の中で回想シーン

が出て来る。

「女の子」とは沢田冬美(渡辺

典子)だ。

1980年当時流行った雑誌で出会

いを求める「ペンパル」募集に

よって出会う。今でいう出会い

系なのだが、当時は文通から

始まった。

この冬美の住所は架空である。

東京都練馬区中村は三丁目まで

しか実在しない。

ここにすでに物語上の錯誤が出て

来る。

この冬美と出会うきっかけになっ

たバイク雑誌は物語上1984年物

なのだが、1985年に発売された

スペンサーGP-1(¥33,000)と

タイラレプリカ(¥32,000)が

掲載されている。

物語の上ではまだ存在しない

物品が掲載された雑誌を「過去」

にコオは観ていることになる。

時間軸錯綜の大林手法だ。

この作品は基調がこの方法で

進行する。

冬美との出会い、信州の白糸の

滝へのキャンプツーリングで

コオは冬美の兄が仲間と経営

する全日本急送というバイク

プレスのバイク便仕事がある

事を知り、冬美に紹介されて

そのバイトに就く。

信州行きは1984年だ。

冬美と関係を持った事により、

冬美の兄の沢田から職場前の

路上でコオはぶん殴られる。

そして、冬美を忘れようと

深夜に都内のアパートを飛び

出す。

「極彩色の夢を見る奴がいると

いう。

しかし、僕の夢はいつでもモノ

クロームだった。

これは、いわばモノクロームの

夢の物語である」

というナレーションと共にモノ

ローグから本編が始まる。

そして1984年の「夏前」に信州

で白石美代子=ミーヨと出会う。

「風が彼女を運んできたよう

だった」

と。

ミーヨはキャノンのニューキャノ

ネット28(1971年発売)でコオ

を撮影する。

雨に降られたコオは、革ジャン

をしまって走り、冷えた体を温め

ようと温泉に入る。

その法師温泉(群馬県利根郡みな

かみ町)でコオはミーヨと再会し、

旅館までカワサキで送って行く。

東京に戻り、コオは冬美と別れた。

泣く事と料理を作る事しか知らな

いつまらない女だというのが理由だ。

「あたしはね、一緒にいられるだけ

でいいの」

冬美の甲斐甲斐しさはコオには苦痛

となった。

冬美と別れる事になり、コオは

責任を取れと言っていた沢田の

兄と決闘するはめになる。

決闘はバイクでの騎士同士のよう

なすれ違いでの木刀での殴り合い

だ。

コオが勝ち、沢田は入院する事

になった。

コオは冬美と別れた事を大学の

友人の小川に告げる。場所は

カフェ「道草」。

(撮影ロケ地不明。けた下2.2M

の低い東急線ガードのS字の横

にある)

コオが渡した入院費51万円(2021

年価値で約97万円)を冬美が

「道草」に返しに来た。

コオとも別れを告げて。コオが

作曲した歌を歌い泣きながら

冬美は店を出た。

その晩、アパートに戻ったコオ

の元に一通の手紙が届いていた。

差出人は

「〒663 兵庫県西宮市北追川町2-5

すみれアパート 白石美代子」と

あった。

この北追川町という住所は実在

しない。

そして、手紙を読んでいる時に

ミーヨから電話が入る。

その電話越しにコオは大林監督

作詞作曲のくさい歌を歌って

ミーヨに聴かせる。

オッホーというやつ。

ミーヨの誘いで、コオは彼女の

島へ夏旅をしてみることにした。

本州からフェリーに乗り、瀬戸内

海の小さな島へ。

このフェリーのシーンは全く

彼女の島とは関係のない航路

の船で撮影されている。

原作での彼女の島は岡山県の

白石島だ。

源平合戦の落ち武者を悼む

白石踊りが残されている島だ。

武士の合戦描写を描いた踊りだ。

映画では広島県尾道市の岩子

(いわし)島で撮影された。

このフェリーは伯方フェリーと

いう船で、現愛媛県今治市の

伯方島の北浦から現広島県尾道

市の生口(いくち)島の五本松

を結ぶ船だ。1999年の高速道路

しまなみ海道開通により廃止さ

れた。

撮影では旧北浦港にコオは上陸

する。

そして、場面が変わり、岩子島

でのロケ地に入る。

ここが映画上の「彼女の島」だ。

この畑は私が設立した三原撞球会

のメンバーの持ち畑だ。

私が先年ロケ地探査訪問している

時たまたま数年ぶりにここでその

友人と偶然再会した。ここでは

分葱(わけぎ)を作っている。

専業農家ではなく、彼は趣味で

今はやっている。

瀬戸内はワケギの栽培が盛んで、

三原市内の島は出荷量全国一だ。

ヌタにするとこの上なくウマい。

彼女の島でコオはミーヨと再会

する。岩子島小学校(現在廃校)

が見える坂の途中までミーヨが

迎えに来る。

その坂はこの映画を愛でる人たち

にとっては一つのモニュメントの

ような場所となっている。

岩子島小学校の校長と住職を兼任

するミーヨの父に誘われて、コオ

は島の盆踊りに出かける。

その盆踊りの踊りは三原のやっさ

踊りの変形のような踊りだ。

そして数日が過ぎ、コオは小学校

の校庭でミーヨにカワサキW3を

運転させる。ミーヨにはライデ

ィングの才能があり、コオは驚く。

盆踊りの晩に、海に浮かぶ鳥居

の浜で二人は気持ちを確かめ合う。

この場所は『男たちの大和』でも

ロケで撮影された。

あの映画には友人たちが何人か

エキストラで海軍軍人の役で

参加している。

ちなみに、機銃掃射で倒れる

かわいい女優さんは、その浜辺

の海の家跡地に移り住んだ私の

友人宅で寝泊まりしていた。

ホテルではなく友人宅で歓迎

され、気に入ってそこで寝起

きして撮影に臨んでいたようだ。

今でも「岩子島のお父さん、

お母さん」と手紙が来るという。

とても性格が良く、魅力的な

少女だったと撞球仲間は私に

言う。彼は撞球会ではないが、

尾道市内でビリヤードカフェ

を経営している古い知己だ。

東京に戻りバイトに明け暮れて

いたコオの職場に沢田が退院し

て戻って来た。

「俺とお前との間にはもう何も

ない」

とサッパリしている。江戸風味。

そこにミーヨから電話がかかっ

てくる。

コオに会うために西宮から上京

して来たのだという。

ミーヨを迎えに行き、バイクの

後ろに乗せてアパートに戻る

コオ。

コオのアパートには友人の小川

が遊びに来ていた。

小川は卒業のための作曲をして

いる。

コオは「落第してもう一年」と

言う。

この時、映画の流れからすると

冬美と出会った翌年の1985年。

彼ら二人は大学4年生という事に

なる。

設定は映画ではコオもミーヨも

22才だ。

コオと小川、ミーヨの三人はスナ

ック道草に歩いて食事に行く。

コオのアパートは狭い路地の下り

坂の途中にあり、坂の上には寺の

建物がある。アパートの坂上隣り

も寺院の敷地、坂下の隣も寺院の

墓地。

つまり寺の敷地にぐるりと囲まれ

たアパートがコオの住居だ。部屋

は203の二階部分。向かいは古い

家屋の民家。

道草に行った三人は、そこで専属

歌手として歌を歌っている冬美を

見る。

実は冬美と小川は「できていた」。

初見でコオの曲を譜面を見ながら

そこでピアノ弾き語りで歌うミー

ヨ。

かねてからの計画通り、小川の

卒業作品の構想練りのために、

通行四輪車のミラーを叩き壊す

行動をコオと小川は実行する。

環八沿いで次々と四輪車のミラー

を割る小川と追跡車を妨害する

コオ。

そして、事を終えてスナック道草

に集結した。

そこに1台の250が追いかけて

来た。小川の250に乗ったミー

ヨだった。

無免許運転かと思い激怒するコオ

にミーヨは免許証を見せる。

このシーン、映画の時間軸確定で

決定的な映像となる。

ミーヨの免許証の内容はこうだ。

・交付昭和60年2月14日05140

・昭和63年の誕生日まで有効

・(二・小・原)昭和54年08月20日

・(その他)昭和57年03月09日

コオ「中型免許・・・」

ミーヨ「西宮で取ったの」

ミーヨは1984年にコオと出会い、

彼と一緒に走りたいがため、1985

年2月14日に自動二輪(中型限定)

免許を取得したのだった。

小型二輪免許は1979年8月20日の

時点で持っていた。

このシーンの描写から、このスナ

ック道草での時間軸は1985年時点

であることが確定的となる。

そして、ミーヨは小川の250を

借りてコオと信州にツーリング

に出かける。

バイクのコーナリング方法や

走り方の基本をコオはミーヨ

にコーチする。

ミーヨはよく乗れていた。

(走行時の撮影はスタント吹替)

二人はキャンプツーリングを

楽しんだ。

「それからしばらくして」、「僕

たち」は「サーキット場」にいた。

冬美の兄の沢田たちとコオとミー

ヨは伊豆のサイクルランドに来て

いた。個人的走行練習会のためだ。

そこでミーヨは沢田のW1(1971年

製47PS)に乗せてもらい、非凡な

才能を見せた。

免許を取ってまだ3ヶ月と聞いた

沢田はコオに「死ぬぞ。彼女の事

が大事なら彼女をオートバイに

乗せるな」と告げる。

ちなみにカワサキW1は1966年発売

の650の車両で、当時国産最大排気

量の二輪だった。

ここでも時間軸が明らかになる。

免許を取って3ヶ月。

この伊豆での走行会はミーヨの

免許取得の2月から3ヶ月後の5月

ということになる。

その後、雨の頃のシーンへと移る

ので、このあたりの時間軸は錯綜

していない。

いつしか二人はコオのアパートで

同棲するようになっていた。まだ

夏前の雨季。

雨が続いてバイクの乗り方教えて

くれないとミーヨはぼやく。

「いつナナハン免許を取らせて

くれるの?」

と尋ねるミーヨにコオは「夏のツ

ーリングに間に合えばいいんだ

から」と答える。

二つの事が判る。

それはミーヨは「従う女」であっ

た事と、この時が夏以前の雨季で

ある事だ。

この何気ない描写は大切で、その

後のミーヨの「転」の布石となる

シーンだ。

コオの仕事仲間が事故に遭い、

急遽コオが代理で原稿を届け

ることになる。

雨だし近くだから250で行くと

コオはミーヨに告げて出かけた。

「いってらっしゃい」と見送る

ミーヨ。

だが、仕事を終えてコオがアパー

トに戻ると、カワサキが無い。

ミーヨもいない。

ミーヨはどうしても乗りたかっ

たからと勝手にコオの革ジャン

を雨の中着てW3を条件違反(中型

免許で大型運転は無免許運転では

なかった時代)で乗っていたの

だった。

戻って来たミーヨに詰問し、大雨

の中、殴り合いとなる二人。

コオはミーヨの覚悟と熱意を感じ、

ナナハン免許(自動二輪限定解除

の当時の俗称)を取ることを許す

のだった。

「それから半年過ぎた」

コオに大きな変化が起きた。

・冬美が小川の子を身ごもった

・ミーヨがいなくなった

・「僕のカワサキ」もなくなった

・置手紙が残され、ミーヨが島に帰る

事を手紙は告げていた

「夏が近く僕は苛立っていた」

1985年の雨季から半年が過ぎた

というのは凡そ同年の11月頃だ。

ここで矛盾が出て来る。雨の殴

り合いから半年。それから半年

後の11月頃ミーヨがいなくなった。

だが、その時コオは「夏が近く

苛立っていた」のだ。

夏が近い?

さあ、本当の「今」の季節は

いつであるのか。

時期不明の頃(のち判明)、コオ

は市ヶ谷でずうとるびの新井君が

運転する大宮ナンバーの四輪車

とトラブルになり、暴行で飯田

橋警察署にしょっ引かれる。釈

放時のガラ受けは小川がCB400

フォアで迎えに来た。

コオはミーヨが乗っていた小川

の250を借りていた。

道草に行ったコオと小川の前に

お腹が大きい冬美が店員として

現れた。

そして、「きのう小包が届いた

の」と言う。

ミーヨから赤ちゃんの産着と

手紙が添えられていたと告げる

冬美。

そして、コオのことは何も書かれ

ていなかったが、その手紙はなん

だかコオにあてたようだった、と。

「ひとっ走りどうだ。彼女の島

へ。表に俺のCBがある」と小川

はコオにキーを投げる。そして

ウインクする。

てんで台詞と風貌が合っていな

い。この違和感爆発は何なのか

よく分からない。

撮影上意図したものではないだ

ろう。

大林映画はマジモンでズレずれ

の描写を本気で「イカしたかっ

こいいもの」と思って描いてい

るフシがある。戦後間もない日活

無国籍映画のような事を1985年

時点で本気でカッコいいとか

思って撮っているフシがある。

実際のところは1986年時点の

バイク乗りたちはこの映画を

「お笑いのネタ」として捉えて

観ていた。

だが、スルメイカ映画なので

何故か引き込まれて何度も観て

いる。多くのバイク乗りたちが。

大林マジックなのだ。

だが、正直なところは、出演者

の演技は超絶学芸会以下だ。

観るに堪えないしどさ。

コオは小川のヨンフォアで彼女

の島へ行く。

島では昨年のように盆踊りを

している時期だった。

コオは盆踊りの中にバイクで

乗り付ける。

ミーヨは予想していたように

待っていた。

そして二人は「彼女の島」から

バイク二台で走り出す。

ミーヨがコオのカワサキに乗り、

コオは小川のヨンフォアで。

まずは、瀬戸内海沿岸。

そして尾道三原(尾三=びさん地区

と呼ばれる)北部のエリアと三次

(みよし)市内。

これは三次市内の県道28号線。

「この先の橋のたもとにドライブ

インがある。そこで待ってる」と

コオはミーヨに言う。

このトンネルの分かれ道は広島県

御調郡御調町、現尾道市木ノ庄畑

のトンネルだ。

二人は別々のルートをお遊びで

走ってみる。ここはロケ地尾道。

だが、物語上の「この先」は、実際

のロケ地は畑のトンネルから約880

km離れた群馬県の国道17号線ぞい

のドライブインだった。

この映画の撮影時には山陽自動車

道は開通していない。

東名もしくは中央高速を使っても、

尾道のこのトンネルから群馬県の

ドライブインまで、撮影隊の移動

は大移動ということになる。

それを映像編集で一回のツーリン

グのシーンとして繋げて違和感が

ないかのようにしている。

こうした手法は映像作品ではよく

ある。

仮面ライダーが街中でショッカー

と対峙して「トゥ!」とジャンプ

したらなぜか山中の鉱山での撮影

地に降り立つ、みたいなものだ。

あくまで物語では新三国大橋を

「この先の橋」とした設定だ。

ドライブイン一美の現住所は群馬

県利根郡みなかみ町吹路99番地。

現在このドライブインは廃業し

ており、廃墟となっている。

しかし、2018年から駐車場部分

で車両出店による軽食と、駐車

場に遊戯エリアを架設した「グ

ンマーSARAアジト」が店舗を

構えるようになった。

このドライブイン一美(かずみ)

で、先着したコオが待っている

中、トラック運転手たちが話す

女ライダーが大事故でつい先ほ

ど付近で即死した事を耳にする。

もしやミーヨかと不安になり外

に出たコオの前にミーヨが到着

する。

雨がひどくなってきたので革ジャ

ンを途中で脱いでいて遅れたの

だった。

「ごめんね。遅れちゃって」と

ミーヨは屈託のない笑顔を見せた。

「ミーヨ・・・」と安堵の吐息を

漏らした回想シーンからコオの

ナレーションが入る。

「一つの夏ともう一つの夏の間

に彼女はいた」「彼女は僕の

物語となった」

この重要なシーンはブルーレイ版の

字幕では「ミーヨ・・・」ではなく

「いいよ」になっている。最低の

メディア円盤製作者の仕事ぶり。

「この記念写真から何が始まるの

だろうと今度彼女にきいてみよう。

そんな事、人にきくもんじゃない

わときっと彼女は答えるだろう。

すると風が吹くだろう。

時はまさに夏だろう。

そして、夏は僕にとって、ある心

の状態なのだ」

この草原の写真が撮影されたのは、

状況からして1986年ということに

なる。

回想する「僕」がミーヨに今度尋

ねてみるのは「夏だろう」として

いる。

そして、たぶんそれは、生きて

いるミーヨではなく、「物語と

なった」ミーヨであり、ミーヨ

の遺影に向かって尋ねてみるコオ

がそこにいるのかも知れない。

伏線と含みが多すぎるこの映画

の作り込みの延長では、そのよ

うな結末しか想定できないとも

いえる。

だが、大林監督はインタビュー

ではカラーとモノクロで重ね撮り

交差撮りしたのはたんなる気ま

ぐれと嘯く。

はたしてそうか。

大林監督は言う。

ミーヨはモノクロで撮ろうと宣

した、と。

カラーは生きている者たちの「命」

であり、モノクロームは「去った

者」の「物語」ではなかったろう

か。

この映画は、そうした「まだ見ぬ

未来」を予見させる映画作品とし

て、いつまでも観る者の心を釘付

けにする。

京都の三条に住した平安時代の刀

鍛冶宗近は、狐の化身の助力により

一条天皇の名刀を鍛え上げたという

伝説がある。

この図は明治以降の創作画なので

おかしい部分があるが。

それは、作刀においては、このよう

な刀身形状になる火造りの段階では

助手である向こう鎚は鎚を振らない

からだ。

鍛えそのものは刀工が合図を出し

ながら向こう鎚の者が鍛える。

横座という金床(かなじき)の前

に座る刀工は小鎚を握り、金床を

拍子を取りながらキンキンとか

キンキキンとか叩いて向こう鎚

=先手に合図を出す。それがいわ

ゆる「相鎚を打つ」という動作。

人力鍛造の場合はそうだ。

刀工一人ではまず豆腐状態にした

鋼の折り返し鍛錬は不可能である。

最低でも向こう鎚が一人の一丁がけ。

刀工によっては二人三人の弟子を

使って三丁がけをする鍛冶もいる。

現代刀工は全員が電気動力のスプ

リングハンマーもしくは油圧ハン

マーを使っている。これならば一人

で刀を作れるからだ。

ただ、横座の親方である「オヤジ」

と先手を自分一人で務めるので、

単調で面白みに欠ける刀になる

ケースも発生する。

人力で向こう鎚に的確な指示を

出して監督しながら鍛えた刀身

は、観る者が見れば違いが出て

いる。その鍛錬の状態は熱変態

に如実に現れる。

機械では「綺麗に」打ちすぎて

しまうのだ。

あえて、不均等鍛錬を施して古刀

再現を狙っている刀工を知ってい

るが、その隠し裏技法は明瞭に

刀身に現出し、古刀と見まがう

鍛えを見せているのを実見した。

「綺麗過ぎる」鍛えはのっぺらぼう

にしてしまうのである。

それと、鋼の中の介在物の問題が

ある。

金属学的な「綺麗な鋼」は、金属

としては良いかもしれないが、

宝剣であろうとも戦闘武器たる能力

を持たない日本刀は日本刀に非ず

なのである。

土壁を想像してみると分かりやすい。

どんなに練った良質な土であろう

とも、土だけで壁を作ったら脆く

て壁にはならない。中には棕櫚

であったり竹であったり、介在物

がツナギの役目をする。

これは中に骨柱を入れる心鉄構造

の発想とは別なアプローチとして

日本刀の誕生以来鋼の処理方法と

しては古来鍛冶職は知悉していた。

無垢の鋼は元来硬軟の部分とα系

等々雑多な介在物が存在する。

それらをすべて単一的に叩き均す

のは、それはかなり完成造形物の

脆弱性を呼ぶ危険と同軸にあるの

だ。

この小鍛治の絵のような構図は、

現代でも多くの銅像やモニュメント

等に見られる。

だが、それは創作であり、非現実的

であるのだ。刀がここまで出来上が

っている状態で先手とも呼ぶ向こう

鎚が鎚を打つ事はこの世に存在しな

いからである。

私が日本刀の五ヶ伝、全国郷土鍛冶

問わず、全日本刀の伝系で一番好き

なのは山城伝だ。

青く澄む鋼の良質性と小杢目の地肌

を見たら鳥肌が立つ。

「静寂なる強靭さ」。

山城伝はその一言に尽きる。

色で一番好きな色だ。

この色合いは何ともいえない。

観ているだけで、心落ち着く。

というか、色に見入る。

日本古来の伝統技法の螺鈿細工の

色がパステル調になってさらに

清涼感を放つような色。

観ているとどんどん心が透明に

なる。

期を逃さず、アジサイが咲き乱れ

る名所に観に行くとするか。

紫陽花は「今」だ。

はぁあああ?

『ルパン三世』の峰不二子(1971)

現在。いくつだよ。謎の女。

人類史上初のプラスチックは、この

ボールのために開発実用化されまし

た。

地球規模の有史以来の人類史の中で、

記念碑的な歴史的足跡と共にある

スポーツ。

それがビリヤード。