石碑は、右方向の「稲葉神社」だったので

私も素通りして、みんなの後について行きます。

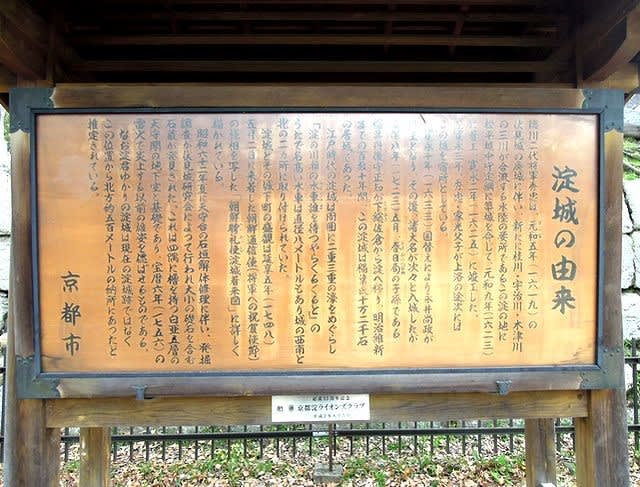

徳川二代将軍秀忠は、元和五年(1619)の伏見城の廃城に伴い、新たに桂川、宇治川、木津川の三川が合流する水陸の要所であるこの淀の地に松平越中守定綱に築城を命じて、元和九年(1623)に着工、寛永2年(1625)に竣工した。翌寛永3年、秀忠・家光父子が上洛の途次にはこの城を宿所としている。

寛永10年(1633)の国替えにより、永井尚政が城主となり、その後、諸大名が次々と入城したが享保8年(1723)5月、春日局の子孫である稲葉丹後守正知が下総佐倉から淀へ移り、明治維新までの百数十年間、この淀城は稲葉氏十万二千石の居城であった。

江戸時代の淀城は周囲に二重三重の濠をめぐらし「淀の川瀬の水車誰を待つやらくるくると」のうたで名高い水車は直径8メートルもあり、城の西南と北の二ヶ所に取り付けられていた。

淀城とその城下町の盛観は延享5年(1748)5月2日に来着した朝鮮通信使(将軍への祝賀使節)の様相を写した「朝鮮聘礼使淀城着来図」に詳しく描かれている。

先輩のお兄さん、お姉さんたちは休憩しているので

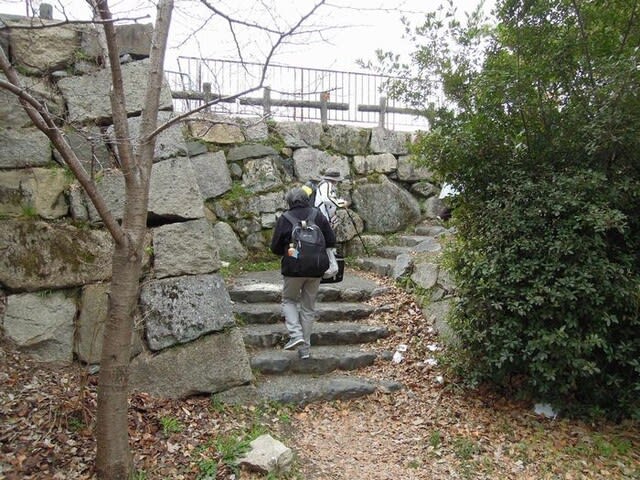

奥に見えている石垣のところへ行くと・・・

天守台の中央には入れないように柵が設けられ

石垣の中には入れませんでした。

昭和62年夏に石垣解体修理に伴い、発掘調査が伏見城研究会によって行われ

大小の礎石を含む石藏が発見された。

これは四隅に櫓を持つ白亜五層の天守閣の地下室と基礎であり

宝暦6年(1756)の雷火で炎上する以前の雄姿を偲ばせるものである。

天守台の石垣

下の奥に見えるのは「稲葉神社」でしょうか・・・

振り返ると、みんなの姿が無いので急いで追いかけました。(^^ゞ

右回りで、淀城跡公園の上にある道を歩いています。

下の道に石碑が2つ見えています。

淀城跡公園の北西櫓台石垣の上に

「明治天皇御駐蹕之址(めいじてんのうごちゅうひつのあと)」碑があります。

明治天皇は淀城へは1868年(明治元年)3月21日の大阪行幸の途中で休憩されたのと、同年閏4月7日京都還御の際に宿泊(淀城行在所)されたのと2回立ち寄られています。

淀城址

「淀城址」と刻まれた石碑の揮毫は稲葉正凱です。

田邊治之助君記念碑

鳥羽・伏見の戦いで劣勢に立った旧幕府軍は、淀方面まで後退して新政府軍を迎え討ちます。しかし、ここでも旧幕府軍は苦戦を強いられ、千両松の戦いで敗れたあと、ここ淀城に逃げ込んで体勢を立て直そうと考えます。

ところが淀藩は固く城門を閉ざし、入城を拒否します。

藩主の稲葉正邦は江戸にいて不在で入城拒否を決めたのは、前日に新政府軍が錦の御旗を掲げたこともあり、新政府軍に恭順方針を決めていた、城代家老の田辺権太夫でした。

田辺治之助は入城拒否を決めた田辺権太夫の弟で、物頭役だった治之助は大手門の守衛を指揮していましたが、その警衛の隙を突かれて旧幕府兵の侵入を許してしまい、その責任を取って自決しました。

稲葉神社の裏側だと思います・・・

淀城址公園には、写真左から入ってきて写真右の階段を上がりました。

戦国一の美女と言われた茶々姫「我は信長の姪、浅井の娘なり」

『多聞院日記』によれば、天正17(1589)年正月に、秀吉は「淀古城」を淀君の産所として修築させています。そして5月には、最初の子である「鶴松」がこの場所で生まれました。そのことから「淀の方」と呼ばれるようになったといわれています。

淀君ゆかりの淀城は、現在の淀城跡ではなく淀には2つの淀城がありました。

1つ目は室町時代中期に築城された淀古城であり、2つ目は江戸時代初期の淀城で現在の淀城址です。

淀古城は、この位置から北方約500メートルの納所にあったと推定されています。