福石神さま

多治速比売神社に「福石神さま」がおられます。(3月8日金)

福石神さまにまつわる昔話

むかし、むかし和田村(堺市和田)にたいそう夫婦仲のいいお百姓さんが住んでいました。二人は働き者だったので、どこの田んぼよりもたくさんのお米が取れていましたが、この家には貧乏神が住み着いていたので暮らしはいっこうに楽になりませんでした。

「どうかここから出ていってもらえんやろか」「阿保ぬかせ。昔から住んどる貧乏神じゃ。山ほど米があるのに誰が出ていくかい」いくら二人が頼んでも聞き入れてもらえません。とうとう夫婦は力ずくで追い出そうと貧乏神に飛びかかりました。

ところがこの貧乏神は、そこらのやせ細った貧乏神と違って栄養満点で丸々と太っていたので、どうにもかないませんでした。そこで女房は、着物をさっと脱ぐなり、七色も鮮やかな波模様の腰紐を貧乏神の前に突き出しました。さすがに貧乏神も目がくらみ、力が抜けてしまいました。神様も色香には弱かったのでしょう。この隙に二人は貧乏神を押さえ込んでしまいました。

「俺も好きで貧乏神に生まれとうはなかった。何の因果か。らいせいは福の内といわれる神様に生まれ変わるでな。ほな、さいなら」といって丸い石となって消えていきました。その後、この福石のおかげでお百姓さんはみるみるうちに村一番の長者になりました。

夫婦はこの福を自分達だけが授かったのではもったいないと思い、この福石を多治速比売神社に寄進したということです。いまでもこの石は、福石として大切に祀られています。。。終わり

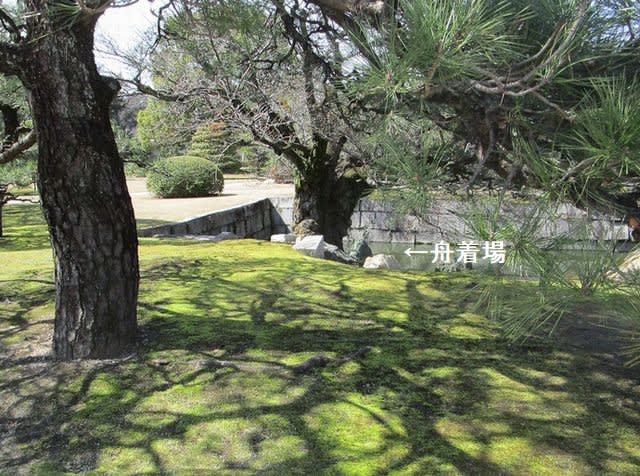

願いが叶ったお礼に来られたのかな~それともお願いなのでしょうか?

福石神さまにお参りされている、仲の良いご夫婦の姿です。(^^♪

多治速比売神社に「福石神さま」がおられます。(3月8日金)

福石神さまにまつわる昔話

むかし、むかし和田村(堺市和田)にたいそう夫婦仲のいいお百姓さんが住んでいました。二人は働き者だったので、どこの田んぼよりもたくさんのお米が取れていましたが、この家には貧乏神が住み着いていたので暮らしはいっこうに楽になりませんでした。

「どうかここから出ていってもらえんやろか」「阿保ぬかせ。昔から住んどる貧乏神じゃ。山ほど米があるのに誰が出ていくかい」いくら二人が頼んでも聞き入れてもらえません。とうとう夫婦は力ずくで追い出そうと貧乏神に飛びかかりました。

ところがこの貧乏神は、そこらのやせ細った貧乏神と違って栄養満点で丸々と太っていたので、どうにもかないませんでした。そこで女房は、着物をさっと脱ぐなり、七色も鮮やかな波模様の腰紐を貧乏神の前に突き出しました。さすがに貧乏神も目がくらみ、力が抜けてしまいました。神様も色香には弱かったのでしょう。この隙に二人は貧乏神を押さえ込んでしまいました。

「俺も好きで貧乏神に生まれとうはなかった。何の因果か。らいせいは福の内といわれる神様に生まれ変わるでな。ほな、さいなら」といって丸い石となって消えていきました。その後、この福石のおかげでお百姓さんはみるみるうちに村一番の長者になりました。

夫婦はこの福を自分達だけが授かったのではもったいないと思い、この福石を多治速比売神社に寄進したということです。いまでもこの石は、福石として大切に祀られています。。。終わり

願いが叶ったお礼に来られたのかな~それともお願いなのでしょうか?

福石神さまにお参りされている、仲の良いご夫婦の姿です。(^^♪