お城のデータ

所在地:長浜市三田町 map:http://yahoo.jp/YgDo41

現 状:寺院

区 分:平城

築城期:文治・建久年間(1185~99)

築城者:三田村氏

城 主:三田村氏

遺 構:曲輪・土塁・堀切

城 域:50m×50m

目標地:伝正寺・三田会館

駐車場:三田会館駐車場

国指定史跡

訪城日:2013.9.21

お城の概要

姉川と草野川の間に位置する三田村の集落を中心とする居城で、今の伝正寺が館跡です。四方60m程の敷地を有し、その四方端には今も土塁が残っている。西面は約幅4m、最高値3.5mの南北にのびているもので、寺の正面にあたるやや南寄りに参道入り口が設けられ、参道は鍜状に折れて本道に続いている。鐘楼はこの土塁のほぼ中央にあるやや広めの削平部分に築かれており、参道入り口は虎口跡、鐘楼には見張り台的な施設が存在していたものと思われる。

北面の土塁は東西21m強だが、かってはこの土塁が東西の土塁と溝口を隔てるまで続いたといい、西端の外側には小さな沼池もあったと伝えている。南面の土塁は最高値2.5m、最大幅5mあり、北西の土塁に対して幅がやや広く低めになっている。この中央やや西寄りに溝口が設けられ、寺内の庭園を経て北東に抜けるため、内堀があったものと思われる。東西の土塁は伝正寺の東にある景流寺・北野神社との境目をなし、北端から35m程南下した所でL字状に5~7m位寺城側に折れており、更に再び南に折れて南面の土塁と繋がっている。なお景流寺の敷地南面には伝正寺の外溝がそのまま続いているため、三田村一族の屋敷地が伝正寺周辺に群集していたと考えられ、小字北の里・南の里・西の里・東の里はいずれも孫字名に屋敷地の名を残している。

歴 史

三田村氏によって築かれた。 三田村氏は京極氏の被官であったが、浅井氏が勢力を拡大するにつれ一族が分裂する。

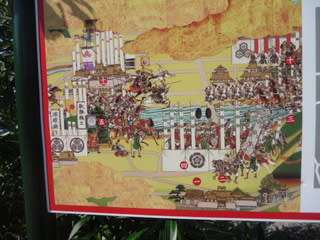

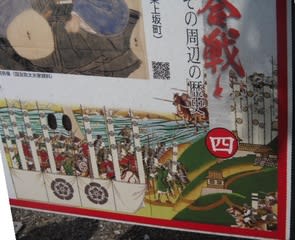

元亀元年(1570年)姉川合戦では三田村左衛門が横山城へ籠り抵抗したが、開城して小谷城へ退いた。

三田村氏は京極氏の根本被官であったといわれ、無年「清水寺領目録」の中に「三田村郷」の名が見え(大徳寺文書)、当時は湯次上庄に属していた。文明18年(1486)11月草野庄段銭分を知行していた大館政重は当庄の半分を三田村某が押領したと幕府に訴えているが(室町御内書案)、「江北記」文明14年条には三田村某の知行地という草野庄半分の代官職が下坂秀隆に与えられたとあり、京極氏の老臣多賀宗直の反乱に乗じて、三田村又四郎が多賀宗直方に付いた事がわかる(三田村文書)。その後三田村氏は京極高清に仕え明応5年(1496)には浅井直種らと共に美濃斎藤利国の援軍として出兵し(船田後記)、分亀元年(1501)には上坂家信の篭もる今浜城攻めに参戦したが(江北記)、浅井氏勢力の拡大に反感を持つものが出て一族に内紛を生じたらしく、大永5年(1525)、六角高頼が江北に進軍したときに、三田村伊賀守・同与次郎・同彦八・同帯刀左衛門・同五郎兵衛・同八郎兵衛・同七郎左衛門の同名衆7名と、草野・嶋寺・徳山を名乗る土豪5名が六角氏に属している。浅井方に付いた三田村忠政は浅井亮政の娘と縁付いた三田村定頼の補佐役を務め、忠政の子直政は敵方に下った帯刀左衛門の旧領地を賜って、享禄4年(1531)の箕浦合戦で活躍したらしい(以上三田村文書)。また、永正16年(1519)5月付け三田村勝元書状には同氏相伝の地が大路村地先にあったといい(黒田文書)、天文頃には三田村大蔵・同伊予守が井奉行浅井亮頼の命を受ける等、浅井氏治政の拡大と共に重きをなし、天文5年(1536)付け「伊福貴神社奉加帳」には三田村政範、永禄3年(1560)9月24日付け門池吉信書状には三田村伊予守(総持寺文書)、永禄9年推定の「蒲生野陣立書」には浅井方第5番の守蒋と言う三田村光頼の名が見える(山中文書)。当城の城主と言う三田村左衛門は今井定清と縁籍の関係にあったと「嶋記録」にあり、元亀元年織田信長が攻めて来たときは、横山城の城守を務めていたと「信長公記」に見える。姉川の合戦後は小谷城中ノ丸の篭もっていたが、同3年8月27日秀吉を通じて降参したものの、討伐されたと「総見記」は伝えており、姉川合戦のよって当城は廃城となった。

伝正寺は三田村城の本丸的な存在であったと考えられ、朝倉景健が本陣を当寺に置いた可能性は高く「佐々木南北諸士帳」には三田村左衛門大夫氏光、同相模守、多賀備中守が居住したと伝える。

現在の伝正寺が三田村城址である。三田地区(旧浅井町三田)に入ると、人に聞くまでもなく高い土塁が目印となり一目で分かる。

伝正寺は三田村城が廃城となってから移築されたと聞く。現在では本堂の横に住職の松波氏がお住まいである。

伝正寺の周囲には高い土塁が今も残っているが、北側土塁は一部を除いて失われている。東側に虎口が設けられているが、この虎口は寺の正面入り口としても使われている。

伝正寺境内の南東隅に三田村氏に関係する祠があったが、1998年の台風19号により倒れた桧によって崩壊したため、現在では“三田村氏有縁の碑”が建てられたという。

三田村氏有縁の碑

三田村氏有縁の碑

庭・池の跡が確認できる

庭・池の跡が確認できる

城郭の歴史天正年間、三田村氏は浅井氏の家臣として、野村氏と共に横山城の守将を勤めていたが、横山城落城後は小谷城に入る。

元亀元年(1570)信長軍と浅井・朝倉軍による姉川の戦いで三田村左衛門は討死した。

この時、須川城主の遠藤喜右衛門は戦友三田村左衛門の首を掻き取り、顔に血を塗って、紙を振り乱し、「御大将は何処におわしますぞ。浅井の大将三田村左衛門の首を討ち取って参った」と大音声で呼ばわり、信長の本陣に近づいた。ところがかねてより顔見知りの竹中半兵衛の長男久作が、これを見とがめ、すんでのところで捕まり、首をはねられたという。(浅井三代記)

姉川の戦い後、三田村一族は各地に逃れたため、この三田地区には"三田村姓は一軒もないと云う。

多くは新潟県や福井県に逃れてと伝えられ、昨今「三田村会」が結成され、全国から三田村氏発祥の伝正寺を訪問されたとか。俳優の三田村邦彦氏も、その末裔で訪れたことがあるという。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、日本城郭体系

本日も訪問、ありがとうございました。感謝

古文書などから見えてくる 「三田村城主」の一覧

| 初代城主 |

三田村左衞 門尉幸弼 |

源頼朝が幕府を開き(1185年) 、源氏の佐々木幸弼が「7,181」石の地頭となり、1194(建久5)年頃に三田村を築城する。

初代城主は、地頭職であった従五位下「三田村左衞門尉」で、代々の城主は左衞門尉を名乗る。 |

| 二代城主 |

三田村左衞門尉幸真 |

1221(承久3)年6月に起きた承久の乱で敗れた後鳥羽上皇方に味方した城主が、討ち死にした。 |

| 三代城主 |

三田村左衞門尉康家 |

このときに城主家の交代があった。 |

| 四代城主 |

三田村左衞門尉友家 |

主家の京極家の内紛で三田村城を捨て滋賀県内各地や福井県、岐阜県へ逃げている。 |

| 五代城主 |

三田村左衞門尉康定 |

このときに城主家の交代があった。六角氏の浅井氏総攻撃で三田村氏は浅井方と六角方に二分し、城主は六角方になった。しかしこの戦いは浅井方が勝利し、三田村氏の主流は浅井方の三田村家になる。

|

| 六代城主 |

三田村左衞門尉氏光 |

当時各地の戦国武将たちは、小谷城下の屋敷と自領地の屋敷をもっていた。 |

| 七代城主 |

三田村伊予守定頼 |

このときに城主家の交代があった?→左衞門尉から伊予守へ官職が変わっている。 |

| 八代城主 |

三田村飛騨守光頼 |

飛騨守へ官名変更→城主家の交代 |

| 九代城主 |

三田村相模守定元 |

相模守へ官名変更→城主家の交代 |

| 最後城主 |

三田村多賀備中守国定 |

姉川合戦で三田村城は朝倉氏の本陣として使用されたが、朝倉軍の敗退で落城し、以後は廃城となる。 |

三田村氏館跡・土塁

三田村氏館跡・土塁 姉川合戦の激戦地・血原に建つ石碑

姉川合戦の激戦地・血原に建つ石碑

刃長5尺3寸(約175センチ)の大太刀

刃長5尺3寸(約175センチ)の大太刀

刃長5尺3寸(約175センチ)の大太刀(説明板の上に)

刃長5尺3寸(約175センチ)の大太刀(説明板の上に)