名神高速をくぐる「彦根25」のトンネルから登ると間違えることはない。

名神高速をくぐる「彦根25」のトンネルから登ると間違えることはない。

途中に「百々某」の骨塔が建っている。

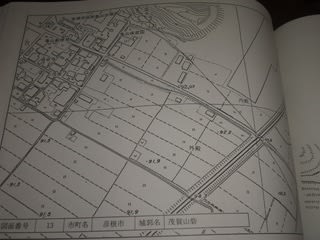

【城郭の概要】

所在地:彦根市小野町

築 城:

初城主:百々氏

区 分:居館

遺 構 :横堀・曲輪・土塁・堀・

現 状:竹林(筍林)

訪城日2014.5.13

百々家代々の骨塔、他墓碑2基あり

百々家代々の骨塔、他墓碑2基あり

主郭の上には、土塁で止められた池(堀:横堀)が!

南北に曲輪を連ね、北の曲輪には土橋や削平された郭跡が4段は完全である。正面には、当然のことであるが佐和山を望む。

歴 史

~~~島記録(浅井氏の被管の今井氏の被管島氏の家記、戦国期の秀安が筆録)~~~

百々館(彦根市小野) 沢山籠城付あけのく事 「百々屋敷にハ丹羽五郎左衛門尉」…云々

この百々屋敷の詰め城が丸山砦!

---------以下、信長公記の抜粋--------

夫れより佐和山の城、磯野丹波守楯籠り、相拘え候へき。直ちに信長公、七月朔日、佐和山へ御馬を寄せられ、取り詰め、鹿垣結はせられ、東百々屋敷御取手仰せつけらる。丹羽五郎左衛門置かれ、北の山(物生山)に市橋九郎右衛門、南の山(里根山)に水野下野、西彦根山に河尻与兵衛、四方より取り詰めさせ、諸口の通行をとめ、同七月六日、御馬廻ばかり召し列れられ、御上洛。

------------------------------------

信長公記に百々屋敷とされているのは、丸山城より1kmほど北の鳥居本町本町にあったとされる。

信長公記にも「百々屋敷」と出てくる百々(どど)氏のものであろう。ここが百々屋敷かは定かでないが、この池は天然ではなく、南側は土塁で取り囲まれていて堀跡のようにも見える。とにかく骨塔付近から東背後の百々山(丸山砦)へ向かって登城路ある。

小野町の大人たちは、名神東側の山々には人喰い蛇が出るから、決して行ってはならないと子供たちに言い聞かせていたようである。特にこの沼池あたりは危険であり、推測するに、もしかすると過去に命を落とした人がいたのかも知れない。

主郭の上には、土塁で止められた池(堀:横堀)が!

主郭の上には、土塁で止められた池(堀:横堀)が!

名神高速の「彦根25」のトンネルの西の空き地に駐車(私有地)

名神高速の「彦根25」のトンネルの西の空き地に駐車(私有地)

参考資料:島記録、信長公記、滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!

南からの遠景

南からの遠景 小野こまち会館

小野こまち会館

丸山砦(遠望)

丸山砦(遠望) 丸山砦登り口

丸山砦登り口 丸山砦(遠望)

丸山砦(遠望) 小野小町塚概要:

小野小町塚概要: