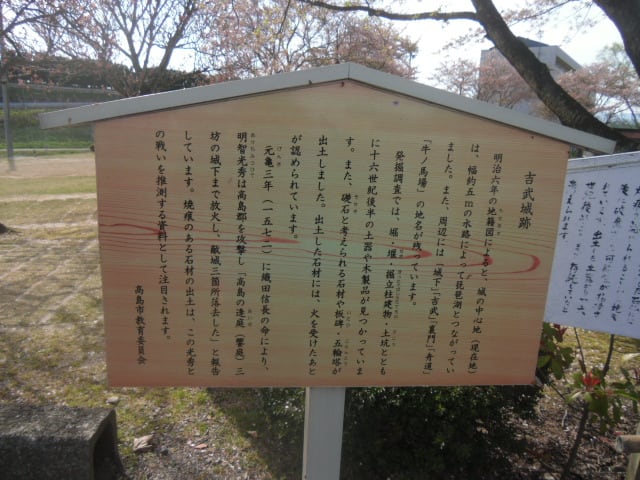

駒札 吉武城跡

明治6年の地籍図によると、城の中心地(現在地)は巾約5mの水路によって琵琶湖とつながっていました。また、周辺には「城下」「吉武」「裏門」「寿道」「牛の馬場」の地名が残っています。

発掘調査では、堀・堰・掘立柱建物・土杭とともに十六世紀後半の土器や木製品が見つかっています。また、礎石と考えられる石材や板塀・五輪塔が出土しました。出土した石材には、大を受けたあとが認められています。

元亀三年(1572)に織田信長の命で明智光秀は高島郡を攻撃し「高島の逢庭(饗庭)三坊の城下まで放火し、敵城三箇所落去した」と報告しています。焼跡のある石材の出土はこの三成との戦いを推測する資料として注目されます。 高島市教育委員会

お城のデータ

所在地:高島市(旧・高島郡)新旭町旭 map:http://yahoo.jp/GUax2o

区 分:平城

現 状:グランド

遺 構:説明板

築城期:室町期

築城者:吉武氏

遺 構:基壇・堀痕・発掘調査出土品・現地説明板

目標地:吉武グランド・森 吉武城址バス停

駐車場:吉武グランドの駐車場

発掘調査

訪城日:2016.4.16

お城の概要

国道161号線で大津方面から来ると、新安曇川大橋を超えて、針江・旭で国道161号線の高架潜り、右に「森・吉武城址バス停」ある。左折した50m先のグランド横に駐車場と説明板がある。

国道(バイパス)建設時の発掘調査で堀や建物跡あった。ここの城の特長は方形の主郭に隣接して方形の複数の郭が接続され土橋で結ばれていた、又琵琶湖の水で水堀が存在した。

お城の歴史

饗庭三坊と呼ばれた寺院に関わる吉武壱岐守の居館で、五十川城の支城と伝わります。発掘調査で焼失の痕跡があり、元亀元年(1570年)~天正元年(1573年)頃の織田氏侵攻で戦火にあったと推測されます。一説には鎌倉期美濃あった饗庭氏(相羽城)の同族がこの地にあり、この城を居城・支城にしたともされるようです。

【高島市歴史散歩】饗庭三坊と城

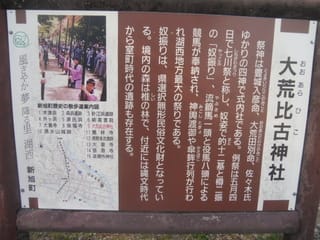

戦国時代の末になると、高島郡では「饗庭三坊」が有力土豪(豪族)として台頭してきます。

永禄9年(1566)高島郡への影響力を強める浅井長政は、善積荘(現在の今津町南部)・河上荘(今津町北部)のほか、木津荘(新旭町北部)・保坂関の取り分の一部を、西林坊・定林坊・宝光坊にあてがっています。

饗庭三坊について、地元ではさまざまな呼び名や伝承が語り継がれています。

『高島郡誌』には、「吉武壱岐守の長子が西林坊と号し日爪村に、次子が定林坊を号し霜降村に、季子が吉武壱岐守と称し、五十川(いかがわ)村の吉武城にいた」と記されています。

この三つの坊は、他の文献史料からもその実在を確認することができることから、西林坊、定林坊、宝光坊が「饗庭三坊」であったと考えられます。

新旭町の南部では、清水山城や新庄城が築かれるのに対し、北部の木津荘の範囲には、日爪城や饗庭館、そして五十川城やその城下と考えられる吉武城が築かれています。

応永29年(1422年)に作成された『木津荘検注帳』には、日爪城が位置する丘陵のふもとに「西林坊」の地名が、享禄2年(1529)の『饗庭又三郎売券』には「霜降定林坊」の名が記されています。

また、五十川村には「宝光坊」の地名や、吉武壱岐守との関係が推測できる「吉武」の名も見られます。

吉武壱岐守については、天正10年(1582年)織田信長の加賀一向一揆の討滅前後に、鳥越城(石川県白山市)の城主として、その名が見られるほか、慶長3年(1598)に村上頼勝が入城する村上城(新潟県村上市)の田口曲輪 は、村上氏の筆頭家老であった吉武壱岐守とその家臣団「山衆」の居住地として「壱岐殿丸」とも呼ばれています。

発掘調査の現場

発掘調査の現場

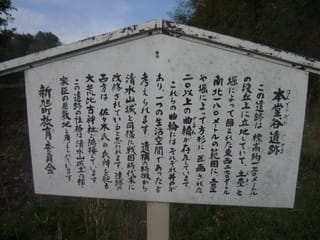

昭和61・62年の国道161号バイパス建設に先立ち実施された吉武城跡の発掘調査で、16世紀後半の掘立柱建物跡や区画性のある堀跡などが見つかっています。

堀跡からは土器とともに阿弥陀石仏や一石五輪塔などの石造物が出土しています。これらには火をうけた痕跡が認められるとともに、多くの石材が投棄されたような状態で見つかっています。

元亀3年(1572)織田信長の命をうけた明智光秀は、「饗庭三坊の城下まで放火し、城を三箇所落とした」ことを書状に記しています。

発掘調査で見つかった吉武城跡の堀跡からの出土物は、落城や城の廃絶が推測できる資料として注目されます。

出典:高島市発行「広報たかしま」平成24年12月号

駐車場

駐車場

グランドの周囲は堀痕か?

グランドの周囲は堀痕か?

周り田地より約1m高い。

周り田地より約1m高い。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、高島市広報

本日の訪問ありがとうございす!!

オオイワカガミ満開でした!

オオイワカガミ満開でした!

大荒比古神社の裏にタムシバが1本咲いてました。

大荒比古神社の裏にタムシバが1本咲いてました。

大荒比古神社に戻り、宮司見学のお礼言って!

大荒比古神社に戻り、宮司見学のお礼言って!

帰り道脇の現地説明板が在りました!

帰り道脇の現地説明板が在りました!

井ノ口館・・・遠景

井ノ口館・・・遠景