歓喜寺(薬師堂)

歓喜寺城

お城のデータ

所在地:大津市(旧:滋賀郡志賀町)大物 map:http://yahoo.jp/Tw6PSl

現 状:山林

区 分:城郭寺院

築城期:室町期

築城者:比叡山延暦寺

遺 構:寺院・石垣・庭園・堀切・土塁

標高:309m 比高差:ー バイパスから172m

目標地:歓喜寺

駐車場:歓喜寺駐車場

訪城日:2016.4.23

お城・寺院の概要

百間堤のある四ツ子川の谷をはさんだ西の尾根の中腹に、平安時代に最澄が開基したと伝えられている歓喜寺の薬師堂がひっそりとたたずんでいる。幸い、車で歓喜寺まで舗装の参道がついている。

お堂に向かって左手に斜面を平削地に造成した、石垣や堀切で区切られたいくつかの歓喜寺城郭や庭園跡が残存する、繁栄した様子がうかがえます。

志賀町大物所在の 歓喜寺・歓喜寺は、かつての元亀の騒乱に対処しては、僧坊跡が三カ所豪快に堀切で城郭化されている。いずれも僧坊を破壊して砦化した平削地の作事で建物は城砦・曲郭に転用したのであろう。石垣や堀切で3つに区切られた歓喜寺城郭や庭園跡が残存する、繁栄した様子がうかがえます。

歓喜寺は、 山岳寺院の一角に築造された「平地の城館をモデルとしての山岳寺院」で、僧坊をの城館・廓に転用したのである。

その 築城契機は明確ではないが、背後山頂の 歓喜寺山城の城郭遺構や土塁・石垣・堀切も残存する。

余談ですが、2008年の開帳(33年に一度開帳されて来た)の準備のため、薬師堂を開けたとこと、本尊が消えていたという。警察に被害届を出したが発見されていない。歓喜寺は戦国時代の頃には、土塁や石垣で囲われた山城のような寺だったは、元亀3年(1572)織田信長軍の焼き討ちに逢う。その際、もの際、本尊の薬師瑠璃光如来立像を僧侶が山中に埋めて守り、後に住人が発見。文禄元年(1592)に住民らが薬師堂を建て、志賀地域一帯の信仰を集めていきたという。

お城・寺院の歴史

木戸庄は、木戸城主の所領である。木戸庄には、木戸城・荒川城・歓喜寺城・南比良城・北比良城・比良城がある。

歓喜寺は、元亀3年(1572)の元亀争乱で焼失してしまいますが、文禄元年(1592)に村人が薬師像を土中から見つけたため、薬師堂が建立されいます。

また、薬師堂の東側山頂には歓喜寺山城も残存する。

『佐々木南北諸氏帳』には、志賀郡 「木戸城主 佐々木隋兵士族 木戸越前守秀氏・佐野十乗坊」と記す。

『当代記』には、木戸城(志賀町) 元亀3年3月11日条 「十一日、滋賀郡へ出給、木戸・田中(比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)両城取出を被取、明智十兵衛光秀、中川八郎右衛門、丹羽五郎左衛門被置」

元亀4年7月26日条 「江州田中(比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)・木戸両城被取懸所」と記す。

『近江輿地志略』の木戸村の「木戸古城跡」荒川木戸村の間、西の山にあり。今其名を城の尾といふ。里民傳云。十乗坊といふ者在城すと。木戸十乗坊が事は『武家中興盛衰記補』のもあり。或云ふ木戸越前守在城せしと。信長と朝倉戦争の時は、朝倉方田子左近兵衛氏久といふ者居住す。」と記す。

信長公記 巻五 元亀三年 建設と政略と むしやの小路御普請の事

信長公は木戸・田中(比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)の攻囲を明智ら三将にまかせ、みずからは3月12日京へのぼった。宿は二条妙覚寺に定めた。-----

信長公記 巻六 元亀四年 湖上疾る 大船にて高嶋御働き、木戸・田中両城攻めらるる事

7月26日、信長公は京を出て坂本へ下り、そこから件の大船に乗って江州高島郡へ出陣した。そして陸の味方と協同しつつ、敵勢の籠る木戸・田中(比良城=田中左衛門尉定光の城=現福田寺)の両城へ押し寄せた。信長公は直属の馬廻をもって攻撃にあたらせ、両城に猛攻を加えた。そのため城兵はほどなくして降伏し、城を退いた。落城後、信長公は両城を明智光秀に与え、みずからは高島郡内にある浅井久政・長政父子直轄の知行所へ馬を進めた。そして林与次左衛門方に陣を取り、ここから知行所内へ兵を放って諸所をことごとく放火した。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査9「旧滋賀郡の城」、遺跡ウォーカー、

本日の訪問ありがとうございす!!

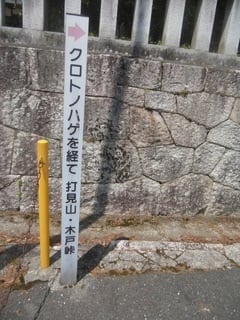

木戸集落の樹下神社前の木戸山城への案内柱

木戸集落の樹下神社前の木戸山城への案内柱

木戸集落の登山道マップ前から琵琶湖

木戸集落の登山道マップ前から琵琶湖 車は湖西道路バイパスのガードに駐車して

車は湖西道路バイパスのガードに駐車して

林道は車は無理です

林道は車は無理です

一つ目砂防ダム

一つ目砂防ダム

砂防ダムの間は、広い林道?(レスキューポイントだった)

砂防ダムの間は、広い林道?(レスキューポイントだった)

二つ目砂防ダム

二つ目砂防ダム

林道に脇の檜にピンクのビニールテープを右に、城道です。

林道に脇の檜にピンクのビニールテープを右に、城道です。

懸け上げ土塁の土が流げれて石塁に?

懸け上げ土塁の土が流げれて石塁に?

下城時に気づく?【武者隠しか?】上からの【横矢】か・・・銃座・弓座・礫石を投げる・砕石を落とす?

下城時に気づく?【武者隠しか?】上からの【横矢】か・・・銃座・弓座・礫石を投げる・砕石を落とす?

k 登山道の下り。

k 登山道の下り。

ピンクのビニールテープの目印

ピンクのビニールテープの目印

砂防ダムの間は、広い林道?(レスキューポイントだった)

砂防ダムの間は、広い林道?(レスキューポイントだった)

下の砂防ダムにレスキューポイントの表示

下の砂防ダムにレスキューポイントの表示