滋賀県中世城郭分布調査報告書は不明とされる『南比良城』

お城のデータ

所在地:大津市(旧滋賀郡志賀町)南比良町 map:http://yahoo.jp/t5evzB

区 分:平城

現 状:田地

築城期:室町期

築城者:

遺 構:圃場整備で消滅か?

目標地:南比良公民館・比良保育園

訪城日:2015.12.23・2016.4.2

お城の概要

湖岸近くに館城である南比良城があり、その詰城として野々口山城がある。両者の間は約2キロである。ただ比良城ー田中坊城ー南比良城はほぼ一直線上にあり、野々口山城、歓喜寺山城ー歓喜寺城が扇形となって展開していた事もありうる。・・・参考資料:楽浪の里志賀(志賀の城郭)

志賀町域の城郭遺構としては15箇所ある。

①寒風峠の遺構(北小松、山腹にあり、現在林)

②涼峠山城(北小松、山腹、林)

③伊藤氏城または小松城(北小松、平地、宅地や田、堀切土塁あり)

④ダンダ坊城(北比良、山腹、林)

⑤田中坊城(北比良、湖岸、福田寺)

⑥比良城(比良、平地、宅地)

⑦南比良城(南比良、湖岸、宅地)

⑧野々口山城(南比良、山頂、林)

⑨歓喜寺城(大物、山腹、林)

⑩歓喜寺山城(大物、尾根、林)

⑪荒川城(荒川、平地、宅地や墓地)

⑫木戸城(木戸、湖岸、宅地)

⑬木戸山城、城尾山城とも言う(木戸、尾根、林)

⑭栗原城(栗原、不明、宅地)

⑮高城(和邇、不明、宅地)

お城の歴史

『佐々木南北諸氏帳』には「志賀郡 南比良城主 佐々木隋兵 安元日向守実綱 安元次郎 安元重兵衛」の名を記す。

『新註近江興地志略』には、「薗田坊寺屋敷」北比良村より西の方二十町許にあり。今石垣を残す。

『比良の歴史』より

1280年の「比良荘絵図」(北比良区蔵)

1280年の「比良荘絵図」(北比良区蔵)

比良とは滋賀県大津市、JR蓬莱駅近くの天川から以北、高島市鵜川近辺までの比良山麗一帯を指す古い呼称をいう。

古代海族とされる比良一族の居住地としてひらかれ、平安時代に隆盛となり、比良三千坊と称する寺院群があったという。古来、比良の湊がおかれ、北陸地方との交易を中心に水運にも従事。中世には比良八庄とよばれ、小松荘と木戸荘がその中心であった。1280年の「比良荘絵図」(※上記、画像:北比良区蔵)は有名である。この地を南北に西近江路が開通、1926年に江若鉄道が開通したが、現在では湖西道路、国道161号、JR湖西線にかわっている。

1376年 比良庄絵図(部分)

1376年 比良庄絵図(部分)

地名は古語およびアイヌ語で急傾斜の地の意味で、比良の断層崖よりおしだされる砂礫からなる扇状地性の急勾配の土地に由来する説がある。またこの地は、比較的水田に恵まれず、水利の便もあまり良くなかったので、田地をめぐる争いや水論がしばしば発生した。幕末期1734年の木戸村と荒川村の間に生じた大谷川の分水をめぐる紛争や、1810年には大物村と南比良村での四ツ子川筋の分水に関する争論などである。

一方、琵琶湖、浜辺の諸村では漁業が行われ、1651年の丸船(丸小船)改帳によれば、和邇38艘、木戸25艘、南比良23艘、南小松14艘、北小松33艘を有す。また志賀では浜のグリ石(割栗石)拾いも盛んであった。グリ石を拾って一箇所に集めると、船頭がモッコをかついで丸子船にのせる。船一杯分手伝えばひとり10銭。1銭で大玉飴が3つの値打ち大正末ごろ、大人でも70~80銭の日当の時代であった。

さて比良山系は、その秀麗な山姿より 「比良の暮雪」として多くの文人墨客の注目をひいてきた。そしてこの比良山系は東西の圧縮によって隆起した地塁山地といわれている。古生代には比良は海の底にあり、中生代には花崗岩の貫入を受け、さらに断層もともなって隆起した後、浸食され現在の姿になったと理解される。松尾芭蕉の俳句に「月と花 比良の高ねを 北にして」とある。

「比良の暮雪」として多くの文人墨客の注目をひいてきた。そしてこの比良山系は東西の圧縮によって隆起した地塁山地といわれている。古生代には比良は海の底にあり、中生代には花崗岩の貫入を受け、さらに断層もともなって隆起した後、浸食され現在の姿になったと理解される。松尾芭蕉の俳句に「月と花 比良の高ねを 北にして」とある。

また比良山系は人里から近く、人間の営みとも深い関係を保つ。修験道信仰の山として、また林業や石材、物資輸送の場としてその歴史を刻む。古くから石材の加工が盛んで、明治11年には木戸で石灯篭、石塔、礎石、野面石、庭石の生産があり、荒川でも礎石、野面石が大津方面に、また北比良では割石や薪が長浜や近江八幡に出荷され、明治13年には八屋戸・大物・南比良などから石材が湖上運送された。

大津市(旧志賀群志賀町) 湖岸地区

・鎌倉時代になると湖東や比叡山の影響が強く出てくる。

佐々木氏は、近江守護となり、その息子がそれぞれ、大原氏、京極氏(後に京極氏は、惣領家となり、滋賀群含めた地域の一台勢力となり、六角氏と争うようになる)、六角氏、高島氏を名乗った。しかし、実質的には、滋賀群は比叡山延暦寺の圧倒的な勢力下にあった。

志賀町地域では、天台宗の寺院が多いのと延暦寺関係の寺院の持つ領地が点在していた。和邇荘、木戸荘、比良荘は延暦寺寺領でもあった。しかし、応仁の乱以後、六角氏が湖西への進出を図り始める。滋賀県でお城郭数は約1300ほど合ったらしいが、いずれも、簡単な山城程度であり、その分布図がある。

・荘園の形成と崩壊

志賀町地域は、交通の要衝であり、有力貴族や自社にとっての重要な采地でもあった。この地域の多くは、延暦寺、園城寺、日吉神社の寺領であり、小松荘、比良荘、木戸荘、和邇荘などの荘園があった。特に、中世以降、御厨(みくりや)が荘園運営に組織化されていったことは見逃せない。しかし、農業の集約化、生産の多様化、生産余剰分の発生、貨幣経済の浸透等の新しい動きが、田畑の売買や寄進を更に推し進め、荘園的土地所有やその領主支配の崩壊を内部から起こし始めた。これにより、「惣」「村」という新しい形の荘園組織が進み、その運営組織として、宮座と呼ばれる執行機関が神事や祭礼を行うと供に、その役割を担っていく。和邇荘では、天皇神社であり、木戸荘には樹下神社、比良荘では天満神社などが行っていた。

・交通の要路である西近江路

古代からの官道の駅家がその核となり、荘園の中心集落と一体となった新しい要路となっている。この山側には、途中、朽木を経由する花折街道もあった。

平家物語、源平盛衰記には、軍隊の動きが書いてあり、それにより、当時の交通路の概要が掴める。源平の戦い、足利氏の新政府のための戦いなどが繰り返れることにより、堅田は港湾集落としての機能を高めていく。更に、14世紀以降は、本福寺の後押しもあり、湖上の漁業権の特権も活かし、最大の勢力となって行く。

志賀町地域での陸路と水路の集落にも、役割が出てくる。陸路でもあり、各荘園の中心集落としては、南小松、大物、荒川、木戸、八屋戸、南船路、和邇中、小野があった。これらの中でも、木戸荘は中心的な荘園であった。水路、漁業の中心としては、北小松、北比良、南比良、和邇の北浜、中浜、南浜があった。

和邇は、天皇神社含め多くの遺跡があり、堅田や坂本と並んで湖西における重要な浜津であり、古代北陸道の駅家もあった。古代の駅家がその後の中心的な集落になる事例は多くある。現在の和邇今宿が和邇宿であったことが考えられる。

南比良公民館に駐車

南比良公民館に駐車

比定地付近の「堂講の里」公園・・城祉か?。この一角は、公園化され周囲の圃場とは違い、『南比良城』の一部か?

参考資料:楽浪の里志賀(志賀の城郭)、滋賀県中世城郭分布調査1「旧滋賀郡の城」、城郭分布調査報告、遺跡ウォーカー。

本日の訪問ありがとうございす!!

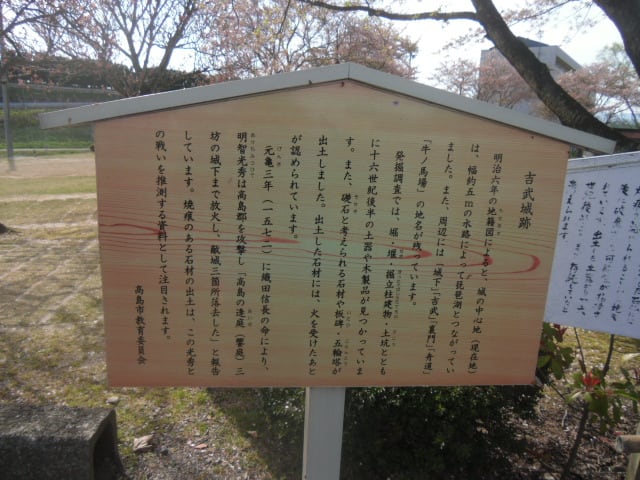

発掘調査の現場

発掘調査の現場

駐車場

駐車場

グランドの周囲は堀痕か?

グランドの周囲は堀痕か? 周り田地より約1m高い。

周り田地より約1m高い。

オオイワカガミ満開でした!

オオイワカガミ満開でした!

大荒比古神社の裏にタムシバが1本咲いてました。

大荒比古神社の裏にタムシバが1本咲いてました。

大荒比古神社に戻り、宮司見学のお礼言って!

大荒比古神社に戻り、宮司見学のお礼言って!

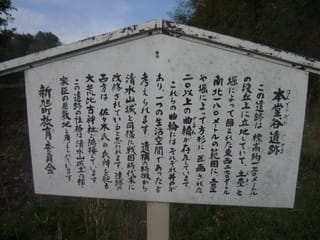

帰り道脇の現地説明板が在りました!

帰り道脇の現地説明板が在りました!

井ノ口館・・・遠景

井ノ口館・・・遠景

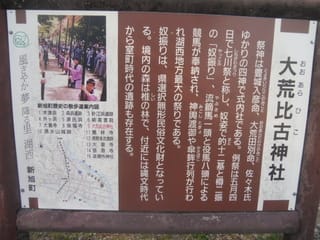

飛鳥から大津京へと都を遷した天智天皇がさらに美しい都を求めて、この地へ来られ馬を休めたところが社地になったと伝えられているようです。

飛鳥から大津京へと都を遷した天智天皇がさらに美しい都を求めて、この地へ来られ馬を休めたところが社地になったと伝えられているようです。 天智天皇が旅の途中で休まれた故事に!

天智天皇が旅の途中で休まれた故事に!

始めて見る狛犬!

始めて見る狛犬!

照光寺駐車場

照光寺駐車場

土塁?

土塁?

土塁?、神社土塁?

土塁?、神社土塁?

近江愛智郡志より

近江愛智郡志より

比定地の水田

比定地の水田

隣の八幡神社の由緒

隣の八幡神社の由緒

堀ノ内館の比定地(地頭尊)

堀ノ内館の比定地(地頭尊)

県道沿いの地蔵尊

県道沿いの地蔵尊 県道から・・・堀ノ内城遠景

県道から・・・堀ノ内城遠景

篠田の花火碑

篠田の花火碑 堀痕?

堀痕? 土塁痕?

土塁痕?

遺跡ウォーカーの比定地

遺跡ウォーカーの比定地

駐車の三津屋公民館

駐車の三津屋公民館

村社明神者社」

村社明神者社」 拝殿

拝殿 道標が神社内に(圃場整備で移設か?)

道標が神社内に(圃場整備で移設か?) 本殿

本殿

八坂社

八坂社

陸軍大将鈴木荘八書

陸軍大将鈴木荘八書

最近ほとんど見ない、半鐘塔!

最近ほとんど見ない、半鐘塔!