雨の日の着物に濡れても安心ということで、ポリの着物とかガード加工をした着物を着る方が多い。もちろんそれを否定するわけではない。

でも知ってほしい、天然の防水加工された着物があることを

それは泥染めの大島紬、もう一つはセリシンをつけたままの着物、また糸を海藻で下染したものも防水効果がある

泥染めの大島紬は糸をテーチ木で染めたあと泥につけ、水で洗うという作業を何十回も続け、糸に皮膜がかかる。それが防水の役目をするだから雨にぬれても平気。雨ゴートにも最適

セリシンのついたままの布は最近めっきり見なくなったけど、このセリシンはタンパク質なので糸についたままだとやはり被膜になって防水の役目をする。ガード加工と同じだけど、ガード加工は化學処置をしているので糸の呼吸を止めている。しかしセリシンはもともと糸についている天然のものだから、糸とともに呼吸をする。

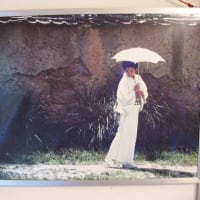

ある時セリシン100%ついている着物を着て両親のお墓の掃除をしていたら突然の夕立。墓場は避けようがなくずぶ濡れになって寺の本堂に駆け込んだ。絞ったら水が出るくらいのずぶ濡れ。寺の大黒(奥様)さんは大急ぎでバスタオルを持ってきてくださった。水気はそのタオルに染み込ませたけどみなさんが心配している顔をよそに、着物はなんともない。一ミリも縮んでいない。

セリシンがついていれば雨にあっても大丈夫と思ってはいたが、ここまでとはーー私自身が一番ビックリ。

また糸を海藻で下染めした着物も雨に安心。これも最近少なくなったけど能登の海藻で下染した能州紬がそれ。今は能州紬という名であっても海藻で下染したかどうかはわからないものが多い。平成20年から前のものは海藻下染めのものがほとんどだと思う。実際に取材していたのでわかる

このように先人たちは雨にも大丈夫という布を制作している。それを生かしてあげることが着物を愛していることになるとチャコちゃん先生は思う

それぞれのきものの素質を理解して、その目的にあった着物を求めると無駄がなく楽しい。着物はフアッションとか民族衣装とか言っているけど、着物は人とともに過ごす日常着。常にその人のそばにいて身を守ってくれる。

ポリは海洋生物の命を縮めている

私達は自然に恵まれた島に生活しているのだから、もっと自然を見つめてその恩恵に感謝したい。それを無言で教えてくれるのが着物

(このような話は毎月第2,3,4火曜日14時から)

中谷先生の著者「若い人のためのきもの」を探してたら此方にたどり着きました。(今後も古本屋を検索し続けます(^o^;))

天然の防水、とても素敵ですね。認識無い事でした。先人方々をリスペクトします。いつかコート誂えたいです。

アラフィフからの着物ですが、祖母の着姿を目標にしています。

此方ブログ少しずつ読み進めて参ります。(*´∇`*)