◎2018年4月29日(日)

駐車場(7:04)……不死熊橋(7:08)……休憩(8:17~8:27)……女坂・男坂分岐(8:38)……角力場(8:58~9:01)……休憩(9:15~9:26)……行者山(9:37)……根本山(10:06)……十二山根本神社(10:18)……十二山(10:34)……熊鷹山(11:01~11:14)……丸岩岳(11:57~12:07)……標高1000mあたりの尾根分岐(12:28)……休憩(12:40~12:48)……林道(13:12)……不死熊橋(13:30)……駐車場(13:36)

12月に続けざまに根本山下の「角力場」なるところを目指した。ハイトスさんの記事に興味が湧いて出向いたのだが、一回目は上から下り、尾根の分岐の選択に迷って退却。角力場のある小尾根(勝手に「角力場尾根」としているが、以下これで通す)の特定ができた二度目は、ある程度までは行ったが、急なヤセ尾根が凍てついているかも知れぬ恐怖に襲われて撤退。その時は、男坂の途中から危うい思いで角力場尾根に攀じ登った。

三度目がダメならもうあきらめよう。自分にはおかしなこだわりがあって、行きたいところを済ませてしまわないとどうしても落ち着かず、他の山に行っても、その場は楽しめても、後で、例えば帰り道でも、次はどこに行こうかと考えながら、そのわだかまりをつい思い出してしまう。ネット情報もなかった足尾の小足沢右岸尾根もしかりだ。直登ばかりにこだわって二度も恐ろしい思いをした。仏の顔も三度まで。これで角力場に行かれなければ、力量不足、技術不足、自分の限界、高望みという結論にしよう。気力だけではたどり着けない所も多々にある。

ということで、今回は、前回のような男坂の途中からの登りといった無謀なことはせず、そのさらに手前の、手ごろに登れそうなところから入ってみることにする。その先は、根本山に登るのは無論ながら、ツツジの咲き具合によっては、熊鷹山まで行ってみようか。

熊鷹山からの下山は、戻って中尾根コース下りも良いが、20年ほど前のこの時期に、熊鷹山から林道歩きをして、タラの芽をかなり採ったことがあり、時節的にはちょっと遅いかもしれぬが、あのタラの芽の再現も良いかと思っている。一応、その時のためにと針金を持参する。単純な発想だ。ストック先に針金の輪を巻き、それを枝に引っかけて引き寄せての収穫といった手順になる。20年前には手前のしか採れず、その奥やら上のタラの芽はどうにも手が伸びなかった。道端に落ちた木の枝を使っても引っ掛けができずにダメだった。<針金+ストック>は自分なりに考えた採集手段だ。

根本沢の歩きをまたくどくどと記しても、読んでいただく側にはまたかと飽きるだけのことだろう。根本沢の写真と解説はさらりと流すことにする。まして、その筋の方には、角力場にどうやって行ったのだろうといったことが関心事だ(とはいっても、興味津々は瀑泉さんとハイトスさんくらいだろうが)。自分もまた今回はその辺りをメインに記したい。総じてダラダラとした記述は省くことにする。

なお、今回の足は久しぶりにスパ地下。つまりスパイク付き地下タビ。おそらく、普通の登山靴だったら、角力場尾根下部はあっけなく滑落、転落していたかもしれない。このスパ地下には、帰路のおかしな急斜面ルートも含め、大助かりだった。もうスパイクが減りはじめている。そろそろ替え時なのだが、これが足に馴染み、他の2足は未使用の状態に近い。買うかどうかはちょっと悩むところだ。

念のためロープも簡素なレスキュー用のロープ(息子が何年か前に自衛隊見学に行き、売店で買ってきたやつ)を持参したが、使うことはなかった。下りで使うならしっかりしたロープは必携だろうが、固定する樹はともかく、地盤が脆いから、ハイトスさんの記事にもあったが、長いロープが必要となろう。また、自分はヘルメットを持たなかったが、これは後で考えると失敗というか無謀だった。

(緑が濃くなりつつある)

(いつもの不死熊橋と根本沢コースの入口)

駐車場には4台ほどの車があった。東京ナンバーの車でやって来たオッチャンが歩き出したところだ。隣の車はゴソゴソやっている気配。オッチャンはこの先で一回出会うだけだが、仮に「練馬さん」とでもしておこう。実は、ナンバーを見て、視力はまだ回復していない自分には「群馬」に見えたが、近づくと「練馬」だったわけだ。これは余談だが、夕暮れ時のかすれた目には福島が群馬に見えたりもする。

不死熊橋の手前にあるポストで練馬さんは登山届を書いていた。自分も書かなきゃと思ったが、練馬さんは時間がかかりそうなのでパス。いつもなら、自分の部屋の机上に歩きコースメモを置いて出かけるのだが、今日は失念していた。出がけにまだ寝ていた女房には、オレがどこに行くのかも知らせていない。ちょっと不安が残った。今日のルートはただのコース使用の根本山ではないのだから。遭難したとして、駐車場に置き去りの軽の四駆が不審がられるのはせいぜい数日から一週間後のことだろう。

沢コースに入り込む。見下ろすと、練馬さんも登って来る。おそらく、沢コース、中尾根コースの周回とお見受けする。

(先ず目に入ったツツジ。赤はまだ新鮮だ)

(沢の流れも新鮮に感じる)

(あのピークは1091m標高点ピークだろう。ここでも新緑を感じる)

(ようやくこの色のツツジ)

(つい入りたくなる)

(そろそろ休憩に入ろうか)

(ちなみに今日の足)

(階段を登って)

(籠堂跡が先に見えてくる)

(そして坂の分岐。左が一般向けの女坂。右が男坂になっている。今日は両坂を無視して手前から右に登ることにする)

籠堂跡を通過して男女坂の分岐に着いた。その手前で10分の休憩を入れた。ここまで出発から休憩込み1時間34分。前々回は1時間55分、前回は1時間51分だった。スパ地下のせいか、もしくはもう沢コースに慣れたのか、ブランク歩きが続いていても今のところは順調な歩きになっている。実は、自分はジイチャン、バアチャンに交じって週三回のグラウンドゴルフをやっている。決して好きでやっているわけではなく仕事の一環なのだ。そのため、運動不足という事態には至っていない。

さてと、肝心なのはここから先だ。男坂に入り込む前に周辺を眺める。少なくとも、ここまで右手にたやすく登り詰められるようなところはなかった。地図上の破線路は南西に向かい、途中から尾根に乗り上げて南に向かう。そもそも実際の現場には該当する踏み跡はなく、これがその破線路の入口かと思われる沢の先は厄介そうな岩場になっていて、水も流れ、すんなりと行けそうにはない。だが、この破線路を忠実に行ったとしても、乗り上げる尾根からさらに角力場尾根に乗り換えないとならない。どうせなら、地図で何となくわかる微妙な角力場尾根の末端から登ってみたい。だが、末端部は垂直に近い岩場でこれは無理。

結局、男女坂の分岐すぐ脇から取り付くことにした。こことて脆そうな急斜面だが、男坂を先延ばしするほどに急斜面になることは前回のことで体験済みだ。たやすいルートとしては、女坂を登って神社に出、男坂側に下る。そこから角力場尾根に取り付くことだろうか。ただ、簡単に取り付けるかは疑問だし、三度目ともなると、自分には意味のない登り方だ。角力場を見られればそれで良しというわけにはいかないのだ。

(取り付き部を正面から。何ともないただの斜面だが、傾斜はそれなりにある)

(ちょっと登って下を見る)

岩場ながらも、土中にしっかりと収まった岩と岩との間には隙間があって、樹の根や岩角につかまって何とか10mほど登ってみたが、すでに下は見えていない状態になった。下からここは見えているようだが、練馬さんはまだ来ていないのだろう。来ていたら声をかけられるはずだ。

(ケモノ道のような跡。ここでシカフンを見た)

(すでに下は見えていない。つい高度感をご理解いただくために上からの写真提示になってしまう)

シカフンを見てほっとした。こんなところにまでシカが来ているのかと思うと安心した気分にもなるが、前回もまたシカフンに騙されている。四つ足と二本足では違い過ぎなのだ。まだまだ落ち着ける場所が出てこない。もう下は恐くて覗けない状態になっている。樹のぐらつきを確かめては力づくで這い上がる。周囲は依然として貧相に痩せ、前方以外はストーンと落ち込んでいる。

(角力場尾根に乗ったようだ。ここはまだ急だが、少しは息もつける)

少し傾斜が緩み、斜面も広くなって休憩できそうな落ち着いたところに出た。どうやら角力場尾根に乗ったようだ。だが、ここで休憩というわけにはいかない。この先がどうなっているのかまだまだ気を許せない。まして、ここまで来て、この先で撤退することにでもなったら、命がけの下りになりそうだ。ずっと緊張し続けている。息を整えただけで前進続行。ツツジが目に入ったが、暢気に見ていられるような余裕はない。

(平穏のようになっているが、実際はこちらもあちらも切れている。ただ、上にだけは行ける)

(ごちゃごちゃした岩場が出てくる)

(登って来た方向。下は何も見えていない。おかしなアングルだが、正面も左も谷を挟んでいて、緑がつながっているわけではない)

(少しは余裕が出てくる)

(とはいっても、下を見るとまったく落ち着かない)

四つ足からようやく二本足歩きになったところで、目の前に岩場が出てきた。これに樹の根や枝が右往左往にへばり付きかなり厄介そうだ。そろそろ角力場も近づいているはず。ここは慎重に岩に手をかけ、ポロリとならないところにつかまり、さらに足場も何度も確認しては足を乗せた。再び四つ足になってしまった。

無事に岩場を通過。ここでようやく落ち着きを取り戻し、周囲の景色を撮ったりする余裕が出てきた。振り返ると、とんでもないところを登ってきたのは一目瞭然。ここは素手では下れない。

(きっと、あそこが角力場だろう)

(命からがらに駆け込んだ気分で角力場に着いた)

岩場は散発的にまだ続く。しかし、危うさはさほどに感じることがなく、先に見える岩、おそらくあの岩場の上が角力場だろうと確信めいたものを出てきて、岩の脇の窪みを上がると、果たしてそこが角力場だった。

石祠の屋根だけが置かれている。ハイトスさんの写真通りだ。その後にだれかが訪ねたことでもあるのか。こんなところを見るために、わざわざこうしてとんでもない歩きをして登って来たとは何ともお目出度い話だ。このガレキの高台にこだわり続けていたのも我ながら何をかいわんやだ。それはさておき、ようやく落ち着いたところで、ノドが異様にカラカラで、全身汗だくになっているのに気づいた。前回はノドカラにはならなかった。水をがぶ飲みする。取り付きからたかが20分間の出来事だったが、自分には一時間以上にも感じた。

(少し下ると左手に神社の屋根が見える)

(下の鞍部から角力場)

この先の鞍部に出て右下を覗く。沢型の破線路部分は接近し、あそこからならあっさりとここに登れそうだ。今さらのことだが、自分の転落しかねないルートよりも、最初の岩をクリアできれば、安全に角力場に出られそうだ。今度来ること、おそらくそれはないだろうが、その時は破線路通しに歩いてみるか。鞍部からは谷越し真正面に、木立の間から根本山神社本社の屋根がちらりと見えた。

しかしながらとふと思う。「角力場」とはどういう修行をするところなんだ。角力=相撲ではあるまい。こんな狭くて切れ落ちたところで相撲していたら命がけだ。「力比べ」という意味合いなら、末端から登ることに意義でもあるのか。何とも不思議な空間だ。そもそもここは「スモウバ」なのか「カクリキバ」なのか、ハイトスさん教えてくださいな。

(角力場から離れる)

(見下ろして。前回はここでおののいて逃げ帰った。この時期なら、特別な危険は感じない)

長居しているような場でもなく、そろそろ根本山に向かうか。頭を切り替えて今度はツツジ見物だ。相変わらずヤセてボロボロの角力場尾根を登る。

(ツツジをようやく意識できるようになった)

(日光白根山だろう)

(足場の悪い歩きはまだ続く)

(あそこで休憩にしよう)

前回、下るのをためらって徹底したところも登りなら問題ない。岩場はなおも続いているが、角力場までの登りを思うと、何ら苦労はないが、とにかく休みたい気分になっている。角力場ではどうも落ち着かなかったし、休みタイムは入れていない。右下の沢筋とそのさらに向こうの尾根が合流したところで倒木に腰かけて休憩。ここでようやくほっとした。

神社から鐘の音がする。練馬さんが叩いているのだろうか。ここまでツツジは見かけてはいても、大方の花が落ちている。花を付けたのとて、大分しおれている。やはり、一週間は遅かったようだ。これなら、根本山まで行って、中尾根を下るのもありかなぁ。

暑くなりそうだ。出発時にひんやりして着込んだウインドブレーカーはすでに脱いでいる。手も汗をかき出し、手袋も外した。菓子パンを食べて一服して出発。課題の角力場は終わった。休んだら、気分も落ち着き、ノドカラ危機の余韻もすでにない。

なお、この先で見られたら幸いと思っているツツジだが、自分にはヤマツツジもミツバツツジもヤシオツツジも、どれがどれなのかさっぱりわからない。後でふみふみぃさんからコメントをいただいたが、知ったかぶりにツツジの種類名を入れたら恥をかきそうなので、これからの記事は今後ともに一切まとめて「ツツジ」の総称で記すことにする。まさか、ツツジでもないのをツツジと記すことはないとは思うが、もしあったら、その程度の知識なんだなと理解してくれればいい。

(さも見頃に撮るのも難しい。アップではとてもとても)

(遠望の皇海山をバックに入れてみたのだが)

(行者山)

残り少ないツツジを見ながら行者山のロープを越えて登山道に出た。そのまま根本山方面に向かう。標高がじわりと上がっても、満開のツツジはない。たまに下斜面にきれいなのを見かけるが、あれは遠距離だからそう見えるだけのことだろう。近づけば残念な思いになるのは必至。

(日光白根山から袈裟丸連峰の一部まで)

(屋根だけの石祠)

鳥屋場を過ぎると登りになった。別に歩くのがしんどかったわけではないが、ストックを1本取り出して歩く。最近になって、2本よりも1本の方が歩きやすいところもあることを知った。前の北武蔵で太い枝を杖にして歩いてから考えも変わった。元々、ストック歩きは嫌いで、ダブルで歩くようになったのはごく最近のことだ。老化ハイカー現象かなと思ったりもしていたのだが。

(根本山山頂はすぐそこだが、人だかりが見える)

(結局、山頂で撮った写真はこれだけだった)

中尾根十字路には向かわず、そのまま尾根を直登。やがて十字路からのコースに合流すると、山頂の方から大勢の人声が聞こえる。ドラ声も耳に響く。最初は中国人の団体が根本山まで来たのかと思ったりしたが、純粋な日本語だ。それも栃木訛りの。どうも、根本山の山頂に自分の居場所はないようだ。ここまでだれとも会うことはなかっただけに、えらい山歩き気分の落差を感じる。

やはり30人ほどの我が物顔の団体がいた。山頂はごった返しで、標石に腰かけているのもいて、山頂の写真撮りなんかできやしない。栃木弁の騒音がおぞましい。団体はちょうど休憩が終わり、出発しかけるところだったが、非常に不快になった。個人ハイカーの自分なんか、だれ一人として目に入らないのだろう。大声で「開けてください」と連呼して、根本山山頂から逃げ出すようにして下った。根本山に来てこんな目に遭ったのは初めてだし、これまでの山行でも滅多になかったことだ。事実、リーダーに蹴りを入れたい衝動にかられたが、そんな思いにも無理がある。団体で来ていれば、どこに行っても、自然とそうなるもの。こちらは、団体を一つの塊でしか見ていないのだ。これがもし、登山道の途中で出会っていたとしたら、気を利かせたラストのサブリーダーなりが声を上げて道を譲ってくれることもある。山頂で出会ったというのがタイミング的にまずかった。

(とっとと熊鷹山に向けて下る)

(こんなレベルでも時間が取られてしまう)

足は自然に熊鷹山に向かった。時間はまだ10時を過ぎたばかり。中尾根を下るのではまだ早過ぎる。まして、このツツジの咲き具合では、中尾根歩きもルンルン歩きにはならないだろう。ここでちょっと懸念した。まさかあの団体、熊鷹山まで行くことはないだろうなと。自然、足早になるが、このあたりから、少ないながらも終わりかけのツツジが目に入るようになり、その都度足を止めては写真撮りの状態になってしまう。だが、後で写真を見ると、終わりかけはやはりそれなりの画像になっている。やたらと撮ったわりには鮮やかに写っているのはなかった。やがて、大声は右下の方から聞こえた。ということは、団体は中尾根を下って行ったようだ(その時はそう思っていた)。

ツツジを見ながら平坦な県境稜線をのんびりと歩いて行く。もう咲き具合は知ったからそれ以上は期待せず、レベルを下げて満足している。ただ、広がって下に落ちている花びらがうらめしい。

(十二山根本神社)

何人かのハイカーと行き交った。十二山根本神社で休憩しているのは三人組。ここは陽が直接あたって暑い。早々にパスするが、この辺から、幾分まだ見られるとはいっても、明日来ればくたびれているだろうツツジが目につくようになった。密なところもある。足の運びが一段とのろくなった。この時点では、まだ、熊鷹山からの下りは林道歩きのタラの芽採りの予定になっている。時間は十分にある。この林道歩き、冬はバカにできないものがあり、一度、熊鷹山に向かおうと林道歩きをしたら途中でヒザ越えラッセルになったことがあり、いい加減に嫌になって戻ったこともある。

下って来る単独ニイチャンに、この先のツツジはいかが? と尋ねると、「ところどころは良いですけどねぇ」といった返事。やはり芳しくはないらしい。

(しつこく見頃過ぎが続く。これは良い方だが、明日はダメだろう)

(また石祠)

十二山で光線がきつくなってサングラスをした。不思議にツツジがきれいに見え出した。だったら、早くにサングラスに交換しておけばよかった。

氷室山の分岐。置かれた石祠の年号は文化。ウイスキーのダルマ瓶が横になっていた。立てかけたが、中は空。趣味が悪いとしか言いようがない。こういう定番コースにはゴミ捨ても平気な輩がいるんだねぇ。

前方左に熊鷹山らしきピークが見え出した。もう消化試合の気分になっている。しかし長かった。平坦過ぎる。その平坦路ですら、十二山のちょっとしたピークを踏むハイカーはまれだ。十二山に登ったところでさしたる満足はない。トラバース道を歩くハイカーをボーっと眺めているだけ。

(この標識が以前からずっと気になっている)

これもまた話が前後するが、十二山を過ぎたところで、右方向に「車道40分・国有林ゲート3K・梅田ダム9K」の手書き標識が出てくる。いつもこれを見ながら不思議に思っている。地図上に線はない。林道から分岐する支線林道にでも出るコースなのだろうか。わざわざ確認に出かけるつもりはないが、気にはなる。

(熊鷹山が見えてくる)

(熊鷹山山頂はあそこ)

(大きなツツジの樹の下で)

熊鷹山への登りになった。何だか先がつかえている感じがしないでもなかったが、これは、山頂直下のツツジの大きな樹を眺めているだけのことだった。

山頂には7人くらいいたか。ここの山頂も狭いので、だれも登っていない櫓にそのまま向かった。春の匂いがムンムンする。下はピンクの花が散らばっている。また悔やむ。一週間早かったらなぁと。

(山頂から)

(淡いピンクになっているが、一週間前なら賑やかだっただろうに)

(だれもいなくなったところで山頂の標識)

下に降りて、オニギリを食べる。だれもいなくなったところでタバコを吹かす。すると、さっき、ツツジの開花状況を聞いたニイチャンが上がって来た。このニイチャン、どういうコース取りをしているのか。敢えて聞くことはせずに、お互い「どうも」で済ませる。

嫌な先回りの予感がした。もしかして、このニイチャン、団体がやって来たので、引き返して来たわけではあるまいな。そうなると、普通は引き返さずに団体を見やって、先に行くものだろうに。

(来たぁ~)

(逃げるようにして下る)

予感は的中した。大声が聞こえて来た。中尾根を下ったとばかりに思っていた団体は熊鷹山に向かっていたのだ。オレの耳もかなり悪くなったものだ。先頭のリーダーが掛け声を上げている姿が見えた。その後ろにぞろぞろと列になっている。根本山よりも狭いスペースに30人も入られ、さらに大声ではたまったものではない。暑苦しさも倍増する。さっさとタバコを消して急いで下山する。

しばらく歓声が聞こえていた。こうなったら、おそらく団体は林道歩きになるだろう。追いつかれることはないだろうが、どうも気分的に嫌だ。タラの芽はあきらめる。丸岩岳まで逃れよう。

(ここでも山頂のどよめきは聞こえていた)

傾いた鳥居の先でそのまま直進。丸岩岳・野峰方面になる。右は林道に下る。さて、丸岩山まで行くのはいいが、その先はどうすんだい。まさか林道歩きというわけにはいくまい。長くなる分飽きてもくる。さらに団体との遭遇率が高くなるだけだ。

刷り出しの地図を広げてみる。残念ながら野峰まで入り込んだ広域地図ではないが、丸岩岳なら載っている。じっと見ていると、山頂から北西に下っている尾根が使えそうだ。末端は、ぎりぎり林道側になっていて、川に落ち込むことはない。また、ここだけは、林道の擁壁マークも切れている。そううまく事は運ばないような気はするが、少なくとも地図上は尾根型も明瞭だし、注意は末端部だけだ。それで行こう。

(一気に静かになってのんびり歩きを再開する)

(こんな平坦な道が続く)

根本山から熊鷹山の区間は平坦で長く感じたが、ここもまたえらく長く感じる。だらだらとツツジも続き、時間がどんどん経っていく。途中、メールが入った。ただの広告メール。用はないが、もしかして携帯が通じるのかと、女房にメールする。何せ、林道歩きの下りならまだしも、不可思議な尾根下りを選択した。せめて、本人はわけがわからずとも「丸岩岳から北西に尾根を下って林道に出る」と知らせれば、地元の人なら、捜索範囲も絞り込める。だが、携帯は通じなかった。「サービスはありません」と出た。いよいよ慎重にならざるを得なくなった。

(しつこく続いたところで)

(丸岩岳に到着)

くたびれたツツジに飽きたところでようやく丸岩岳に到着。熊鷹山の鳥居の下からここまでだれとも会わなかった。塩飴をなめて塩分補給。食欲はない。ついでに一服。スズをもう一個追加し、ストックをダブルにする。

(北西尾根を下る)

(じきに林道の横切り。左が尾根続き)

ここから林道までは問題はないが、明瞭な尾根だ。またツツジに邪魔される。林道が真下に見えた。簡単に降りられそうにはない。目の前以外に手ごろな降り口は見つからず、ストックを林道に投げ、細い枝を頼って着地した。最後はズルっといった。トレパンの尻が土で汚れた。スパ地下でも、こういう緩いところは苦手で効果は薄かった。

ここから林道歩きというよこしまな考えも復活したが、寸断された尾根先が目の前にあるのにそれは邪道というもの。気分も体力もまだ残っている。改めて尾根に復帰する。

(ピンクテープがひらめく)

(この尾根にも残っている)

(西に分岐する尾根を覗く)

歩きやすい尾根。目障りなツツジも次第に数も減っていった。これで下り歩きに集中できるか。コンパスをしっかりとセットしてはいたが、同じピンクでも、こんどはテープが現れた。やはりなぁ。歩く人はいるようだ。テープの間隔は極めて短い。明瞭な尾根なのに目障りでしょうがなかったが、自分のエリアでもないので掃除係を買って出るつもりはない。

標高1000m付近で尾根が分岐。樹にグルグル巻きの黄赤のテープが4本。さっきからのピンクテープも含め、西に誘おうとしている。オレは直進のつもりだが、このまま行くと植林に入り込む気配がする。左は自然林が続いている。そしてツツジもチラホラ覗いている。このまま誘惑にかられて西に行ったらどういうことになるのか。906m標高点のある県境尾根を下ることになる。もしくは石鴨神社前に行き着く。どちらにしても、桐生川をどうやって越えるのか。両岸ともに急斜面で、簡単に林道には這い上がれまい。ここは賢く予定通りに北西に。コンパスを改めてセッティング。

(植林交じりの尾根)

(やがてこうなって急下降)

(赤ペンキマーク。やがてこれも消えていく)

尾根は左自然林、右植林になっていたが、ついにはヒノキの植林に吸収されてしまった。同時に急になった。テープは完全に消えたが、代わりに、樹に赤ペンキが付くようになった。周辺に赤ペンキは見えず、おそらく、作業用の下りマークかと思う。半信半疑だが、これを頼ることにする。

地図ではわかりづらい細かい尾根が分岐する。こうなると、その都度にGPSに頼るしかなくなる。890m付近で直進してしまい、あれっと思ってGPSを見ると、正解は左。だが、次第に尾根の起伏が薄れてきた。GPS頼りもここまで。GPSを拡大して現在地を特定し、コンパスを林道合流部に合わせ直した。矢印に従って下る方が良いだろう。

(右下に林道が見えてくる)

(こんなところを下って来た)

(そろりそろりと右下に)

川音が近づいてきた。そして、林道が右下に見えた。だが、それまでの斜面の中間部が見えていない。つまり急だということ。ここに来て、川に転がり落ちたら様にならない。ストックは収納し、樹に抱きつきながらの下り。間隔のあるところはかなり厳しい。

ようやく林道との接点が見えた。普通、こういうところは下が平らになって作業道になり林道に至るものだが、ここは斜面状のままに川に落ち込んでいる。進行右寄りに下って林道に出た。ため息が漏れた。ドンピシャで橋の手前に降りていた。橋には「2号橋」とあった。

(林道歩き)

(林道脇のツツジ)

(不死熊橋に着いた。出発から意外に時間はかからなかった)

あとは林道歩きだ。沢で顔を洗いたかったが、眼のことがあり、濡らした手ぬぐいを絞って顔を拭いた。すっきりした。

そのうちに中尾根コースからの林道に合流。道脇には「根本沢林道」の銘板があったが、自分がずっと記してきた「林道」は「石鴨林道」と思っていたから、この根本沢林道にはちょっと混乱した。中尾根コースに分岐する林道が根本沢林道ということだろうか。だったら、こんなところに置かずとも良いのに。

(駐車場には大型バス)

不死熊橋を過ぎると、駐車場の方に白ワイシャツとネクタイの男性がうろうろしている姿が見えた。だれかを待っている運転手さんといった感じだ。練馬さんの車はまだある。

やはり、大型バスが置かれていた。他に6台ほどの乗用車。バスの頭のプレートには「日光山歩会」とあった。帰り支度をしながら運転手氏と話をした。総勢30名。2時半帰着予定だそうな。目的はツツジ見物。しかし、あの大型バスはどうやってここまで来たのだろう。まさか桐生側からではあるまい。三境隧道側の道幅はよくは知らないが、あんな大型バスでも通れるのだろうか。バスはみどり市側に頭を向けていたが。

今日の歩きの目的は三度目の正直となる角力場見物。再び危うい思いをしてようやく到達できたが、自己満足といったらそれまでのこと。そこまでして行くのを薦めるようなところではない。やはり行くのなら、上から下って向かい、帰路は上に戻るのが無難だろう。沢筋ルートは詳細に見ていないので触れないでおく。

当初からついでだったツツジ。見られたら幸いと思っていたが、終わりかけながらも楽しめた。標高1100m台でこうだから、もう見頃は1500mを超えているのではないだろうか。今日あたりの袈裟丸山周辺は混んでいたろうな。

蛇足だが、20分ばかりの短い角力場尾根での格闘、これはかなり効いた。翌日、目が覚めると、ことに腕を中心に全身が痛くなっていた。

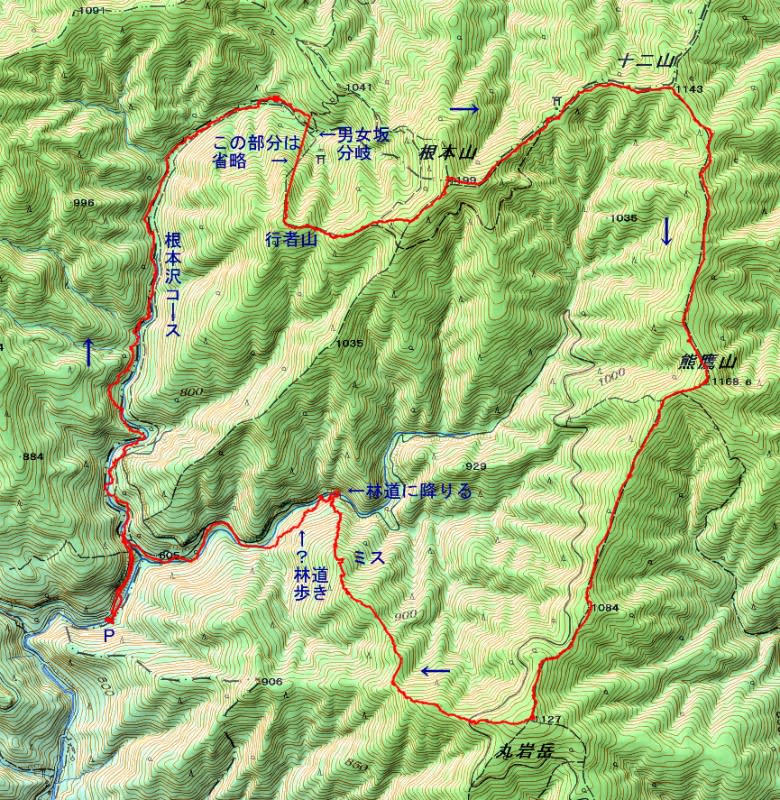

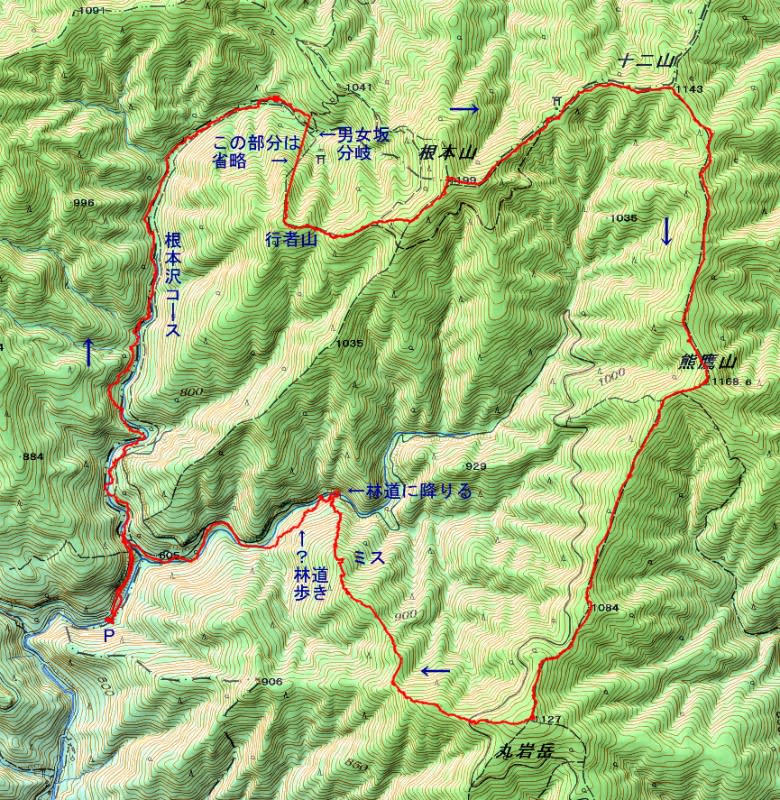

(本日の軌跡。核心部は消して直線になっているが、過去の記事やハイトスさんマップでおおよそは見当がつくでしょう)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

※「角力場」に興味をお持ちの奇特な方は、今回と前回の私が歩いたルートの後追いはくれぐれもお避けください。どうしても角力場を見たいという方は、今の時期ならハイトスさんのお歩きをお薦めいたします。繰り返しになりますが、私の歩いたルートは、自分のレベル的には危険でした。

駐車場(7:04)……不死熊橋(7:08)……休憩(8:17~8:27)……女坂・男坂分岐(8:38)……角力場(8:58~9:01)……休憩(9:15~9:26)……行者山(9:37)……根本山(10:06)……十二山根本神社(10:18)……十二山(10:34)……熊鷹山(11:01~11:14)……丸岩岳(11:57~12:07)……標高1000mあたりの尾根分岐(12:28)……休憩(12:40~12:48)……林道(13:12)……不死熊橋(13:30)……駐車場(13:36)

12月に続けざまに根本山下の「角力場」なるところを目指した。ハイトスさんの記事に興味が湧いて出向いたのだが、一回目は上から下り、尾根の分岐の選択に迷って退却。角力場のある小尾根(勝手に「角力場尾根」としているが、以下これで通す)の特定ができた二度目は、ある程度までは行ったが、急なヤセ尾根が凍てついているかも知れぬ恐怖に襲われて撤退。その時は、男坂の途中から危うい思いで角力場尾根に攀じ登った。

三度目がダメならもうあきらめよう。自分にはおかしなこだわりがあって、行きたいところを済ませてしまわないとどうしても落ち着かず、他の山に行っても、その場は楽しめても、後で、例えば帰り道でも、次はどこに行こうかと考えながら、そのわだかまりをつい思い出してしまう。ネット情報もなかった足尾の小足沢右岸尾根もしかりだ。直登ばかりにこだわって二度も恐ろしい思いをした。仏の顔も三度まで。これで角力場に行かれなければ、力量不足、技術不足、自分の限界、高望みという結論にしよう。気力だけではたどり着けない所も多々にある。

ということで、今回は、前回のような男坂の途中からの登りといった無謀なことはせず、そのさらに手前の、手ごろに登れそうなところから入ってみることにする。その先は、根本山に登るのは無論ながら、ツツジの咲き具合によっては、熊鷹山まで行ってみようか。

熊鷹山からの下山は、戻って中尾根コース下りも良いが、20年ほど前のこの時期に、熊鷹山から林道歩きをして、タラの芽をかなり採ったことがあり、時節的にはちょっと遅いかもしれぬが、あのタラの芽の再現も良いかと思っている。一応、その時のためにと針金を持参する。単純な発想だ。ストック先に針金の輪を巻き、それを枝に引っかけて引き寄せての収穫といった手順になる。20年前には手前のしか採れず、その奥やら上のタラの芽はどうにも手が伸びなかった。道端に落ちた木の枝を使っても引っ掛けができずにダメだった。<針金+ストック>は自分なりに考えた採集手段だ。

根本沢の歩きをまたくどくどと記しても、読んでいただく側にはまたかと飽きるだけのことだろう。根本沢の写真と解説はさらりと流すことにする。まして、その筋の方には、角力場にどうやって行ったのだろうといったことが関心事だ(とはいっても、興味津々は瀑泉さんとハイトスさんくらいだろうが)。自分もまた今回はその辺りをメインに記したい。総じてダラダラとした記述は省くことにする。

なお、今回の足は久しぶりにスパ地下。つまりスパイク付き地下タビ。おそらく、普通の登山靴だったら、角力場尾根下部はあっけなく滑落、転落していたかもしれない。このスパ地下には、帰路のおかしな急斜面ルートも含め、大助かりだった。もうスパイクが減りはじめている。そろそろ替え時なのだが、これが足に馴染み、他の2足は未使用の状態に近い。買うかどうかはちょっと悩むところだ。

念のためロープも簡素なレスキュー用のロープ(息子が何年か前に自衛隊見学に行き、売店で買ってきたやつ)を持参したが、使うことはなかった。下りで使うならしっかりしたロープは必携だろうが、固定する樹はともかく、地盤が脆いから、ハイトスさんの記事にもあったが、長いロープが必要となろう。また、自分はヘルメットを持たなかったが、これは後で考えると失敗というか無謀だった。

(緑が濃くなりつつある)

(いつもの不死熊橋と根本沢コースの入口)

駐車場には4台ほどの車があった。東京ナンバーの車でやって来たオッチャンが歩き出したところだ。隣の車はゴソゴソやっている気配。オッチャンはこの先で一回出会うだけだが、仮に「練馬さん」とでもしておこう。実は、ナンバーを見て、視力はまだ回復していない自分には「群馬」に見えたが、近づくと「練馬」だったわけだ。これは余談だが、夕暮れ時のかすれた目には福島が群馬に見えたりもする。

不死熊橋の手前にあるポストで練馬さんは登山届を書いていた。自分も書かなきゃと思ったが、練馬さんは時間がかかりそうなのでパス。いつもなら、自分の部屋の机上に歩きコースメモを置いて出かけるのだが、今日は失念していた。出がけにまだ寝ていた女房には、オレがどこに行くのかも知らせていない。ちょっと不安が残った。今日のルートはただのコース使用の根本山ではないのだから。遭難したとして、駐車場に置き去りの軽の四駆が不審がられるのはせいぜい数日から一週間後のことだろう。

沢コースに入り込む。見下ろすと、練馬さんも登って来る。おそらく、沢コース、中尾根コースの周回とお見受けする。

(先ず目に入ったツツジ。赤はまだ新鮮だ)

(沢の流れも新鮮に感じる)

(あのピークは1091m標高点ピークだろう。ここでも新緑を感じる)

(ようやくこの色のツツジ)

(つい入りたくなる)

(そろそろ休憩に入ろうか)

(ちなみに今日の足)

(階段を登って)

(籠堂跡が先に見えてくる)

(そして坂の分岐。左が一般向けの女坂。右が男坂になっている。今日は両坂を無視して手前から右に登ることにする)

籠堂跡を通過して男女坂の分岐に着いた。その手前で10分の休憩を入れた。ここまで出発から休憩込み1時間34分。前々回は1時間55分、前回は1時間51分だった。スパ地下のせいか、もしくはもう沢コースに慣れたのか、ブランク歩きが続いていても今のところは順調な歩きになっている。実は、自分はジイチャン、バアチャンに交じって週三回のグラウンドゴルフをやっている。決して好きでやっているわけではなく仕事の一環なのだ。そのため、運動不足という事態には至っていない。

さてと、肝心なのはここから先だ。男坂に入り込む前に周辺を眺める。少なくとも、ここまで右手にたやすく登り詰められるようなところはなかった。地図上の破線路は南西に向かい、途中から尾根に乗り上げて南に向かう。そもそも実際の現場には該当する踏み跡はなく、これがその破線路の入口かと思われる沢の先は厄介そうな岩場になっていて、水も流れ、すんなりと行けそうにはない。だが、この破線路を忠実に行ったとしても、乗り上げる尾根からさらに角力場尾根に乗り換えないとならない。どうせなら、地図で何となくわかる微妙な角力場尾根の末端から登ってみたい。だが、末端部は垂直に近い岩場でこれは無理。

結局、男女坂の分岐すぐ脇から取り付くことにした。こことて脆そうな急斜面だが、男坂を先延ばしするほどに急斜面になることは前回のことで体験済みだ。たやすいルートとしては、女坂を登って神社に出、男坂側に下る。そこから角力場尾根に取り付くことだろうか。ただ、簡単に取り付けるかは疑問だし、三度目ともなると、自分には意味のない登り方だ。角力場を見られればそれで良しというわけにはいかないのだ。

(取り付き部を正面から。何ともないただの斜面だが、傾斜はそれなりにある)

(ちょっと登って下を見る)

岩場ながらも、土中にしっかりと収まった岩と岩との間には隙間があって、樹の根や岩角につかまって何とか10mほど登ってみたが、すでに下は見えていない状態になった。下からここは見えているようだが、練馬さんはまだ来ていないのだろう。来ていたら声をかけられるはずだ。

(ケモノ道のような跡。ここでシカフンを見た)

(すでに下は見えていない。つい高度感をご理解いただくために上からの写真提示になってしまう)

シカフンを見てほっとした。こんなところにまでシカが来ているのかと思うと安心した気分にもなるが、前回もまたシカフンに騙されている。四つ足と二本足では違い過ぎなのだ。まだまだ落ち着ける場所が出てこない。もう下は恐くて覗けない状態になっている。樹のぐらつきを確かめては力づくで這い上がる。周囲は依然として貧相に痩せ、前方以外はストーンと落ち込んでいる。

(角力場尾根に乗ったようだ。ここはまだ急だが、少しは息もつける)

少し傾斜が緩み、斜面も広くなって休憩できそうな落ち着いたところに出た。どうやら角力場尾根に乗ったようだ。だが、ここで休憩というわけにはいかない。この先がどうなっているのかまだまだ気を許せない。まして、ここまで来て、この先で撤退することにでもなったら、命がけの下りになりそうだ。ずっと緊張し続けている。息を整えただけで前進続行。ツツジが目に入ったが、暢気に見ていられるような余裕はない。

(平穏のようになっているが、実際はこちらもあちらも切れている。ただ、上にだけは行ける)

(ごちゃごちゃした岩場が出てくる)

(登って来た方向。下は何も見えていない。おかしなアングルだが、正面も左も谷を挟んでいて、緑がつながっているわけではない)

(少しは余裕が出てくる)

(とはいっても、下を見るとまったく落ち着かない)

四つ足からようやく二本足歩きになったところで、目の前に岩場が出てきた。これに樹の根や枝が右往左往にへばり付きかなり厄介そうだ。そろそろ角力場も近づいているはず。ここは慎重に岩に手をかけ、ポロリとならないところにつかまり、さらに足場も何度も確認しては足を乗せた。再び四つ足になってしまった。

無事に岩場を通過。ここでようやく落ち着きを取り戻し、周囲の景色を撮ったりする余裕が出てきた。振り返ると、とんでもないところを登ってきたのは一目瞭然。ここは素手では下れない。

(きっと、あそこが角力場だろう)

(命からがらに駆け込んだ気分で角力場に着いた)

岩場は散発的にまだ続く。しかし、危うさはさほどに感じることがなく、先に見える岩、おそらくあの岩場の上が角力場だろうと確信めいたものを出てきて、岩の脇の窪みを上がると、果たしてそこが角力場だった。

石祠の屋根だけが置かれている。ハイトスさんの写真通りだ。その後にだれかが訪ねたことでもあるのか。こんなところを見るために、わざわざこうしてとんでもない歩きをして登って来たとは何ともお目出度い話だ。このガレキの高台にこだわり続けていたのも我ながら何をかいわんやだ。それはさておき、ようやく落ち着いたところで、ノドが異様にカラカラで、全身汗だくになっているのに気づいた。前回はノドカラにはならなかった。水をがぶ飲みする。取り付きからたかが20分間の出来事だったが、自分には一時間以上にも感じた。

(少し下ると左手に神社の屋根が見える)

(下の鞍部から角力場)

この先の鞍部に出て右下を覗く。沢型の破線路部分は接近し、あそこからならあっさりとここに登れそうだ。今さらのことだが、自分の転落しかねないルートよりも、最初の岩をクリアできれば、安全に角力場に出られそうだ。今度来ること、おそらくそれはないだろうが、その時は破線路通しに歩いてみるか。鞍部からは谷越し真正面に、木立の間から根本山神社本社の屋根がちらりと見えた。

しかしながらとふと思う。「角力場」とはどういう修行をするところなんだ。角力=相撲ではあるまい。こんな狭くて切れ落ちたところで相撲していたら命がけだ。「力比べ」という意味合いなら、末端から登ることに意義でもあるのか。何とも不思議な空間だ。そもそもここは「スモウバ」なのか「カクリキバ」なのか、ハイトスさん教えてくださいな。

(角力場から離れる)

(見下ろして。前回はここでおののいて逃げ帰った。この時期なら、特別な危険は感じない)

長居しているような場でもなく、そろそろ根本山に向かうか。頭を切り替えて今度はツツジ見物だ。相変わらずヤセてボロボロの角力場尾根を登る。

(ツツジをようやく意識できるようになった)

(日光白根山だろう)

(足場の悪い歩きはまだ続く)

(あそこで休憩にしよう)

前回、下るのをためらって徹底したところも登りなら問題ない。岩場はなおも続いているが、角力場までの登りを思うと、何ら苦労はないが、とにかく休みたい気分になっている。角力場ではどうも落ち着かなかったし、休みタイムは入れていない。右下の沢筋とそのさらに向こうの尾根が合流したところで倒木に腰かけて休憩。ここでようやくほっとした。

神社から鐘の音がする。練馬さんが叩いているのだろうか。ここまでツツジは見かけてはいても、大方の花が落ちている。花を付けたのとて、大分しおれている。やはり、一週間は遅かったようだ。これなら、根本山まで行って、中尾根を下るのもありかなぁ。

暑くなりそうだ。出発時にひんやりして着込んだウインドブレーカーはすでに脱いでいる。手も汗をかき出し、手袋も外した。菓子パンを食べて一服して出発。課題の角力場は終わった。休んだら、気分も落ち着き、ノドカラ危機の余韻もすでにない。

なお、この先で見られたら幸いと思っているツツジだが、自分にはヤマツツジもミツバツツジもヤシオツツジも、どれがどれなのかさっぱりわからない。後でふみふみぃさんからコメントをいただいたが、知ったかぶりにツツジの種類名を入れたら恥をかきそうなので、これからの記事は今後ともに一切まとめて「ツツジ」の総称で記すことにする。まさか、ツツジでもないのをツツジと記すことはないとは思うが、もしあったら、その程度の知識なんだなと理解してくれればいい。

(さも見頃に撮るのも難しい。アップではとてもとても)

(遠望の皇海山をバックに入れてみたのだが)

(行者山)

残り少ないツツジを見ながら行者山のロープを越えて登山道に出た。そのまま根本山方面に向かう。標高がじわりと上がっても、満開のツツジはない。たまに下斜面にきれいなのを見かけるが、あれは遠距離だからそう見えるだけのことだろう。近づけば残念な思いになるのは必至。

(日光白根山から袈裟丸連峰の一部まで)

(屋根だけの石祠)

鳥屋場を過ぎると登りになった。別に歩くのがしんどかったわけではないが、ストックを1本取り出して歩く。最近になって、2本よりも1本の方が歩きやすいところもあることを知った。前の北武蔵で太い枝を杖にして歩いてから考えも変わった。元々、ストック歩きは嫌いで、ダブルで歩くようになったのはごく最近のことだ。老化ハイカー現象かなと思ったりもしていたのだが。

(根本山山頂はすぐそこだが、人だかりが見える)

(結局、山頂で撮った写真はこれだけだった)

中尾根十字路には向かわず、そのまま尾根を直登。やがて十字路からのコースに合流すると、山頂の方から大勢の人声が聞こえる。ドラ声も耳に響く。最初は中国人の団体が根本山まで来たのかと思ったりしたが、純粋な日本語だ。それも栃木訛りの。どうも、根本山の山頂に自分の居場所はないようだ。ここまでだれとも会うことはなかっただけに、えらい山歩き気分の落差を感じる。

やはり30人ほどの我が物顔の団体がいた。山頂はごった返しで、標石に腰かけているのもいて、山頂の写真撮りなんかできやしない。栃木弁の騒音がおぞましい。団体はちょうど休憩が終わり、出発しかけるところだったが、非常に不快になった。個人ハイカーの自分なんか、だれ一人として目に入らないのだろう。大声で「開けてください」と連呼して、根本山山頂から逃げ出すようにして下った。根本山に来てこんな目に遭ったのは初めてだし、これまでの山行でも滅多になかったことだ。事実、リーダーに蹴りを入れたい衝動にかられたが、そんな思いにも無理がある。団体で来ていれば、どこに行っても、自然とそうなるもの。こちらは、団体を一つの塊でしか見ていないのだ。これがもし、登山道の途中で出会っていたとしたら、気を利かせたラストのサブリーダーなりが声を上げて道を譲ってくれることもある。山頂で出会ったというのがタイミング的にまずかった。

(とっとと熊鷹山に向けて下る)

(こんなレベルでも時間が取られてしまう)

足は自然に熊鷹山に向かった。時間はまだ10時を過ぎたばかり。中尾根を下るのではまだ早過ぎる。まして、このツツジの咲き具合では、中尾根歩きもルンルン歩きにはならないだろう。ここでちょっと懸念した。まさかあの団体、熊鷹山まで行くことはないだろうなと。自然、足早になるが、このあたりから、少ないながらも終わりかけのツツジが目に入るようになり、その都度足を止めては写真撮りの状態になってしまう。だが、後で写真を見ると、終わりかけはやはりそれなりの画像になっている。やたらと撮ったわりには鮮やかに写っているのはなかった。やがて、大声は右下の方から聞こえた。ということは、団体は中尾根を下って行ったようだ(その時はそう思っていた)。

ツツジを見ながら平坦な県境稜線をのんびりと歩いて行く。もう咲き具合は知ったからそれ以上は期待せず、レベルを下げて満足している。ただ、広がって下に落ちている花びらがうらめしい。

(十二山根本神社)

何人かのハイカーと行き交った。十二山根本神社で休憩しているのは三人組。ここは陽が直接あたって暑い。早々にパスするが、この辺から、幾分まだ見られるとはいっても、明日来ればくたびれているだろうツツジが目につくようになった。密なところもある。足の運びが一段とのろくなった。この時点では、まだ、熊鷹山からの下りは林道歩きのタラの芽採りの予定になっている。時間は十分にある。この林道歩き、冬はバカにできないものがあり、一度、熊鷹山に向かおうと林道歩きをしたら途中でヒザ越えラッセルになったことがあり、いい加減に嫌になって戻ったこともある。

下って来る単独ニイチャンに、この先のツツジはいかが? と尋ねると、「ところどころは良いですけどねぇ」といった返事。やはり芳しくはないらしい。

(しつこく見頃過ぎが続く。これは良い方だが、明日はダメだろう)

(また石祠)

十二山で光線がきつくなってサングラスをした。不思議にツツジがきれいに見え出した。だったら、早くにサングラスに交換しておけばよかった。

氷室山の分岐。置かれた石祠の年号は文化。ウイスキーのダルマ瓶が横になっていた。立てかけたが、中は空。趣味が悪いとしか言いようがない。こういう定番コースにはゴミ捨ても平気な輩がいるんだねぇ。

前方左に熊鷹山らしきピークが見え出した。もう消化試合の気分になっている。しかし長かった。平坦過ぎる。その平坦路ですら、十二山のちょっとしたピークを踏むハイカーはまれだ。十二山に登ったところでさしたる満足はない。トラバース道を歩くハイカーをボーっと眺めているだけ。

(この標識が以前からずっと気になっている)

これもまた話が前後するが、十二山を過ぎたところで、右方向に「車道40分・国有林ゲート3K・梅田ダム9K」の手書き標識が出てくる。いつもこれを見ながら不思議に思っている。地図上に線はない。林道から分岐する支線林道にでも出るコースなのだろうか。わざわざ確認に出かけるつもりはないが、気にはなる。

(熊鷹山が見えてくる)

(熊鷹山山頂はあそこ)

(大きなツツジの樹の下で)

熊鷹山への登りになった。何だか先がつかえている感じがしないでもなかったが、これは、山頂直下のツツジの大きな樹を眺めているだけのことだった。

山頂には7人くらいいたか。ここの山頂も狭いので、だれも登っていない櫓にそのまま向かった。春の匂いがムンムンする。下はピンクの花が散らばっている。また悔やむ。一週間早かったらなぁと。

(山頂から)

(淡いピンクになっているが、一週間前なら賑やかだっただろうに)

(だれもいなくなったところで山頂の標識)

下に降りて、オニギリを食べる。だれもいなくなったところでタバコを吹かす。すると、さっき、ツツジの開花状況を聞いたニイチャンが上がって来た。このニイチャン、どういうコース取りをしているのか。敢えて聞くことはせずに、お互い「どうも」で済ませる。

嫌な先回りの予感がした。もしかして、このニイチャン、団体がやって来たので、引き返して来たわけではあるまいな。そうなると、普通は引き返さずに団体を見やって、先に行くものだろうに。

(来たぁ~)

(逃げるようにして下る)

予感は的中した。大声が聞こえて来た。中尾根を下ったとばかりに思っていた団体は熊鷹山に向かっていたのだ。オレの耳もかなり悪くなったものだ。先頭のリーダーが掛け声を上げている姿が見えた。その後ろにぞろぞろと列になっている。根本山よりも狭いスペースに30人も入られ、さらに大声ではたまったものではない。暑苦しさも倍増する。さっさとタバコを消して急いで下山する。

しばらく歓声が聞こえていた。こうなったら、おそらく団体は林道歩きになるだろう。追いつかれることはないだろうが、どうも気分的に嫌だ。タラの芽はあきらめる。丸岩岳まで逃れよう。

(ここでも山頂のどよめきは聞こえていた)

傾いた鳥居の先でそのまま直進。丸岩岳・野峰方面になる。右は林道に下る。さて、丸岩山まで行くのはいいが、その先はどうすんだい。まさか林道歩きというわけにはいくまい。長くなる分飽きてもくる。さらに団体との遭遇率が高くなるだけだ。

刷り出しの地図を広げてみる。残念ながら野峰まで入り込んだ広域地図ではないが、丸岩岳なら載っている。じっと見ていると、山頂から北西に下っている尾根が使えそうだ。末端は、ぎりぎり林道側になっていて、川に落ち込むことはない。また、ここだけは、林道の擁壁マークも切れている。そううまく事は運ばないような気はするが、少なくとも地図上は尾根型も明瞭だし、注意は末端部だけだ。それで行こう。

(一気に静かになってのんびり歩きを再開する)

(こんな平坦な道が続く)

根本山から熊鷹山の区間は平坦で長く感じたが、ここもまたえらく長く感じる。だらだらとツツジも続き、時間がどんどん経っていく。途中、メールが入った。ただの広告メール。用はないが、もしかして携帯が通じるのかと、女房にメールする。何せ、林道歩きの下りならまだしも、不可思議な尾根下りを選択した。せめて、本人はわけがわからずとも「丸岩岳から北西に尾根を下って林道に出る」と知らせれば、地元の人なら、捜索範囲も絞り込める。だが、携帯は通じなかった。「サービスはありません」と出た。いよいよ慎重にならざるを得なくなった。

(しつこく続いたところで)

(丸岩岳に到着)

くたびれたツツジに飽きたところでようやく丸岩岳に到着。熊鷹山の鳥居の下からここまでだれとも会わなかった。塩飴をなめて塩分補給。食欲はない。ついでに一服。スズをもう一個追加し、ストックをダブルにする。

(北西尾根を下る)

(じきに林道の横切り。左が尾根続き)

ここから林道までは問題はないが、明瞭な尾根だ。またツツジに邪魔される。林道が真下に見えた。簡単に降りられそうにはない。目の前以外に手ごろな降り口は見つからず、ストックを林道に投げ、細い枝を頼って着地した。最後はズルっといった。トレパンの尻が土で汚れた。スパ地下でも、こういう緩いところは苦手で効果は薄かった。

ここから林道歩きというよこしまな考えも復活したが、寸断された尾根先が目の前にあるのにそれは邪道というもの。気分も体力もまだ残っている。改めて尾根に復帰する。

(ピンクテープがひらめく)

(この尾根にも残っている)

(西に分岐する尾根を覗く)

歩きやすい尾根。目障りなツツジも次第に数も減っていった。これで下り歩きに集中できるか。コンパスをしっかりとセットしてはいたが、同じピンクでも、こんどはテープが現れた。やはりなぁ。歩く人はいるようだ。テープの間隔は極めて短い。明瞭な尾根なのに目障りでしょうがなかったが、自分のエリアでもないので掃除係を買って出るつもりはない。

標高1000m付近で尾根が分岐。樹にグルグル巻きの黄赤のテープが4本。さっきからのピンクテープも含め、西に誘おうとしている。オレは直進のつもりだが、このまま行くと植林に入り込む気配がする。左は自然林が続いている。そしてツツジもチラホラ覗いている。このまま誘惑にかられて西に行ったらどういうことになるのか。906m標高点のある県境尾根を下ることになる。もしくは石鴨神社前に行き着く。どちらにしても、桐生川をどうやって越えるのか。両岸ともに急斜面で、簡単に林道には這い上がれまい。ここは賢く予定通りに北西に。コンパスを改めてセッティング。

(植林交じりの尾根)

(やがてこうなって急下降)

(赤ペンキマーク。やがてこれも消えていく)

尾根は左自然林、右植林になっていたが、ついにはヒノキの植林に吸収されてしまった。同時に急になった。テープは完全に消えたが、代わりに、樹に赤ペンキが付くようになった。周辺に赤ペンキは見えず、おそらく、作業用の下りマークかと思う。半信半疑だが、これを頼ることにする。

地図ではわかりづらい細かい尾根が分岐する。こうなると、その都度にGPSに頼るしかなくなる。890m付近で直進してしまい、あれっと思ってGPSを見ると、正解は左。だが、次第に尾根の起伏が薄れてきた。GPS頼りもここまで。GPSを拡大して現在地を特定し、コンパスを林道合流部に合わせ直した。矢印に従って下る方が良いだろう。

(右下に林道が見えてくる)

(こんなところを下って来た)

(そろりそろりと右下に)

川音が近づいてきた。そして、林道が右下に見えた。だが、それまでの斜面の中間部が見えていない。つまり急だということ。ここに来て、川に転がり落ちたら様にならない。ストックは収納し、樹に抱きつきながらの下り。間隔のあるところはかなり厳しい。

ようやく林道との接点が見えた。普通、こういうところは下が平らになって作業道になり林道に至るものだが、ここは斜面状のままに川に落ち込んでいる。進行右寄りに下って林道に出た。ため息が漏れた。ドンピシャで橋の手前に降りていた。橋には「2号橋」とあった。

(林道歩き)

(林道脇のツツジ)

(不死熊橋に着いた。出発から意外に時間はかからなかった)

あとは林道歩きだ。沢で顔を洗いたかったが、眼のことがあり、濡らした手ぬぐいを絞って顔を拭いた。すっきりした。

そのうちに中尾根コースからの林道に合流。道脇には「根本沢林道」の銘板があったが、自分がずっと記してきた「林道」は「石鴨林道」と思っていたから、この根本沢林道にはちょっと混乱した。中尾根コースに分岐する林道が根本沢林道ということだろうか。だったら、こんなところに置かずとも良いのに。

(駐車場には大型バス)

不死熊橋を過ぎると、駐車場の方に白ワイシャツとネクタイの男性がうろうろしている姿が見えた。だれかを待っている運転手さんといった感じだ。練馬さんの車はまだある。

やはり、大型バスが置かれていた。他に6台ほどの乗用車。バスの頭のプレートには「日光山歩会」とあった。帰り支度をしながら運転手氏と話をした。総勢30名。2時半帰着予定だそうな。目的はツツジ見物。しかし、あの大型バスはどうやってここまで来たのだろう。まさか桐生側からではあるまい。三境隧道側の道幅はよくは知らないが、あんな大型バスでも通れるのだろうか。バスはみどり市側に頭を向けていたが。

今日の歩きの目的は三度目の正直となる角力場見物。再び危うい思いをしてようやく到達できたが、自己満足といったらそれまでのこと。そこまでして行くのを薦めるようなところではない。やはり行くのなら、上から下って向かい、帰路は上に戻るのが無難だろう。沢筋ルートは詳細に見ていないので触れないでおく。

当初からついでだったツツジ。見られたら幸いと思っていたが、終わりかけながらも楽しめた。標高1100m台でこうだから、もう見頃は1500mを超えているのではないだろうか。今日あたりの袈裟丸山周辺は混んでいたろうな。

蛇足だが、20分ばかりの短い角力場尾根での格闘、これはかなり効いた。翌日、目が覚めると、ことに腕を中心に全身が痛くなっていた。

(本日の軌跡。核心部は消して直線になっているが、過去の記事やハイトスさんマップでおおよそは見当がつくでしょう)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

※「角力場」に興味をお持ちの奇特な方は、今回と前回の私が歩いたルートの後追いはくれぐれもお避けください。どうしても角力場を見たいという方は、今の時期ならハイトスさんのお歩きをお薦めいたします。繰り返しになりますが、私の歩いたルートは、自分のレベル的には危険でした。

ということで、下から角力場に行って来ましたよ。やはり「すもう場」ですか。修行僧の修行場だと。あの狭いスペースでは一人身での修行になるでしょうね。

まぁ、一応の課題、それも上からではなく下から登ったことに、相応の満足はしております。ただ、そこを下るとなると、ロープもない空身では絶対に無理でしょう。

難易度の比較ですが、あの草むしりは、自分には兼用の沢靴でしたから、実はさほどのものではなかったのですが、沢靴でしたらかなりの難関だったでしょう(笑)。強いて表現するとすれば、ヒライデ沢から袈裟丸の稜線に出た際に、やたらと急で脆いところを登り上げましたけど、あの2倍の労苦と危険度といったところでしょうか。ただ時間は心理的にはともかく、表面的には短い時間でしたけどね。

角力場にいた時の感想は、こんな危ういところではじっとしていられない。見たものも見たし、さっさと退散したい…だけでしたね。

実のところ、二回目の取り付きも含め、あそこは下から登るところではないというのが実感ですよ。

丸岩岳からの下り、やはり、ハイトスさんも目を付けられていましたか。906mからの西に下る尾根を歩いてみたいと思っています。ただそれだけではつまらないし、丸岩岳に行くのもどうかと思うし、やはり野峰と県境ルートをうまくつなげて歩いてみたいものです。ふみふみぃさんのコメントを拝見すると、桐生川を渉るのはさほどのものでもなさそうですしね。

例の分岐の看板、林道に出るだけですか。あまり面白みはなさそうですね。ということは、歩くこともないでしょうといったところになりますか。

拝見しましたよ。

まずはご無事でなにより。

角力場ですが、「すもうば」です。

江戸期の修行僧の修行場とのことです。

ここで相撲を取るなんてのは天狗様くらいでしょうね。

しかいあそこを下から登るなんて、・・・な・・なんて人だ。

自分も男坂の終点あたりから急斜面に取り付けば行けるかなと思ったのですが、たそがれさんの第二2回目のトライでとんでもない場所とわかり、今回また両坂の突端からも危険な場所と分かりました。

角力場の上から眺めたときに、ここを下るには長いロープがないと無理とおもっていたのですが、登るのならば行けそうかなとも思っておりましたのですが。

下から行くのならば破線路がまだ無難なのかもしれませんね。

それでも結構しんどいとは思いますが。

ともかく勇敢なトライ、お疲れ様でした。

たそがれさんだから登りきれたのだと思いますよ。

春になったらトライするつもりでいたのですが、のどがカラカラになるくらいですから例の草むしり尾根並みの恐怖感を感じる場所だったのでしょうね。

自重しておきます。

十二山と熊鷹山の間にある看板の場所は下れば林道に出るだけです。

あまり濃くはありませんが踏み跡があります。

なんであんなにいろいろ書いてあるのか???ではありますが。

丸岩岳からの下りは西の尾根を桐生川まで直に降りる尾根、今回たそがれさんが辿られた尾根、そして906標高点から北の尾根に降りるルートを以前から地形図を眺めながら考えておりました。

藪尾根であることはわかっているのですが、歩いてみたいと思ってしまうのは性ですかね。

早速、お読みいただきありがとうございます。

なるほどねぇ。天狗様ですか。となると、相撲場なんでしょうかね。

しかし、こんな角力場なるところをハイトスさんが記事に出され、つい行きたくなって三度目で恐ろしく登って見に行ったのはいいですが、こういった天狗様のお遊び場が他にも出て来るようなら、もうついて行けませんよ。ハイトスさんもヒザを痛めて、しばらくはおとなしいお歩きになるでしょうから、当面は安心していられますけどね。

瀑泉さんも上からとは言わず、せめて、破線路から歩いてみてくださいよ。写真では撮っていませんが、沢側から角力場の先の鞍部にはあっさり登れるでしょう。入口にしても、瀑泉さんなら容易いレベルかと思います。先が安泰なら、意外に近道かもしれません。私はそうにらみましたけどね。

ついでに、角力場に行かれたら、私が歩いたルートを覗いてみてください。私はかなり冷静さを欠いていて、実際のところ、つぶさに下斜面の観察はしていないのですよ。

さて、熊鷹山のツツジというのはそんなものですか。私が見た山頂のツツジはかなり花が落ちていましたから、私には、少なくとも一週間前ならかなりきれいだろうなと思いましたけどね。もしくは、今年は当たり年なのですかね。

スパ地下のピンは抜けてきますか。まだそこまではいってませんけどね。もっとも、瀑泉さんの履く頻度とはかなり違いますからね。ピンよりも、布部分が先に破れそうな懸念を持っているのですが。しかし、改めて記すのもなんですが、地下タビって良いですね。足運びに軽快さを感じるのが最高ですよ。

それにしても,男坂からではなくその手前からとはネェ(驚)。それと,途中,行き止まりにならず何よりでしたが,それにしてもよく登りましたヨ。思うに,前回のように男坂から角力場尾根に上がって下った方が,ナンボか楽のような気がしますが。まぁ,何にしても今回のルートの後追いは,やめておきますワ(笑)。

ちなみに,角力場は相撲場で良いんじゃないですかネ。まぁ,相撲をとるのは根本山の天狗様だろうし。

熊鷹山のツツジ,今年は咲いてますネ。自分もこの時季,結構,熊鷹には登ってるんだケド,山頂で咲いていた記憶が無いんですヨ。あそこはヤマツツジやミツバツツジがメインだとは思うケド,いつも咲いていないので,此処の花は,咲かないモノとばかり思ってましたヨ。

スパ地下は,いずれピンが抜け始めますケドね。まぁ,抜けなくても,普通の登山道で滑るようになったら交換した方が無難ですヨ。自分の場合,大体,8ヶ月くらいで交換かなぁ~。1年は持たないですヨ。

アカヤシオの件、ご指摘ありがとうございます。この時季だからと、ついアカヤシオにしてしまいましたが、無知をさらけ出して恥をかくのも何だしと、すべてツツジというアバウトな表現に変更しました。中にはアカヤシオもあったのでしょうけど。正直のところ、山で見るツツジは格別なものがあって、自分にはどんな種類でもいいのですよ。

906mのある尾根、歩かれたことがありましたか。その記事はおそらく拝見していたのでしょうが、自分の記憶からは飛んでいます。すんなりと林道に出られましたか。疑心暗鬼が強かったようですね。

元から、あの辺の県境歩きをしたいと思っていて、良い機会だなと思ったりしていたのですが、今度、改めて歩いてみることにします。ただ『群馬の県境を歩く』(本)を読むと、中身があっさしていて、どうにも参考になりません。尾根以外はGPSを見ながらの歩きになるでしょうね。

半月山ですか。日光側から入るのは混んでもいるでしょうからあまり興味はありませんが、足尾側からの歩きには関心があります。いずれにしてもアカヤシオが遅いのは明白ですから、一気に標高の高いところに行った方がいいでしょうね、

ところで今回のアカヤシオ、アカヤシオではなくミツバツツジではないでしょうか。見た感じ色が紫っぽいような。葉っぱも付いてますし。アカヤシオは追ってますが他のツツジはマークしてなかったので咲き具合参考になりました。

団体さんに出会った時の気持ちはよく分かります(笑)。他にルートの取れる山域ならそちらに逃げますが稜線の選択肢がないところだと困りますね。

丸岩岳の西尾根、906mから北、西へと延びる尾根を一昨年末歩きましたが川の渡渉と林道への這い上がりは困難ではありませんでした。道中はたそがれさんの歩かれた尾根の方が歩きやすそうな気もします。

角力場を歩かれるぐらい回復しているようであれば半月山周辺の登山道で見頃のアカヤシオが見れたのではと思いますが、たそがれさんの趣味な歩きではないでしょうね(笑)。その辺りとて明日からの雨で散ってしまいそうですが。