◎2021年2月13日(土)

水道山公園駐車場(8:58)……トンビ岩(9:19)……吾妻山(9:44~9:53)……女吾妻山(10:01)……吾妻山(10:12)……石祠分岐(10:32)……御嶽神社(10:55)……駐車場(11:17)

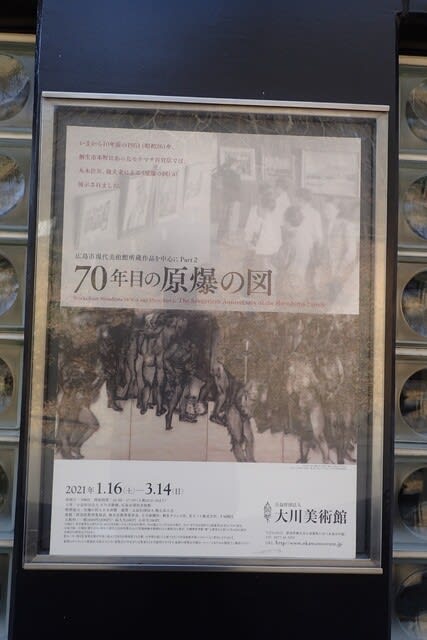

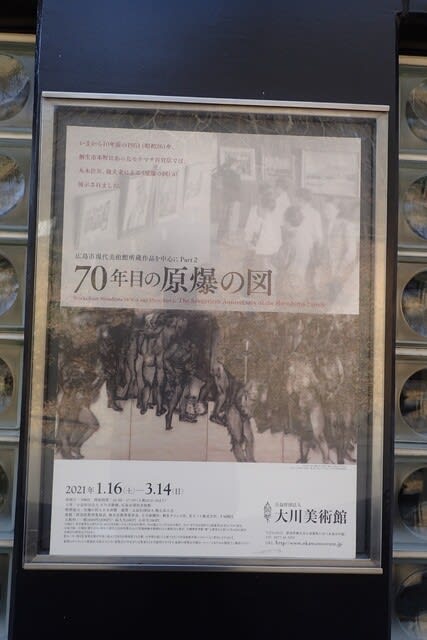

桐生に行くのは大川美術館で開催している<70年目の原爆の図>展が目当てだった。本家・東松山の丸木美術館は、自宅から遠くもないが行ったことはない。桐生でやっているのなら、行ってみたいといったところもある。この「70年」というのは、桐生で<原爆の図>展を開催するのが70年ぶりという意味とのことらしいが、調べると、丸木夫妻が絵の制作にとりかかり、第1部の『幽霊』の完成から一年後ということになる。桐生で早々に展覧会を催したことには驚く。日頃から思っているが、自分の住む太田は門前町、宿場町から軍需産業を通じて企業都市になったものの、情けないが文化が欠如している。桐生は機織の流通を通じて、自然に多種の文化が生まれては育んでいった町だというのが私感だ。それはともかく、実は、恥ずかしながら、大川美術館は以前から知ってはいても、行ったことがなく、ここで行ってみるのも良い機会かと思った。

だから、今回の吾妻山はついでなのである。美術館だけではあっという間だし、近くにある吾妻山に登って、帰路に美術館に立ち寄る。我ながらグッドな趣向かと思っている。その後は、新聞記事に、新里の山上城跡公園のロウバイとツバキが見頃だとあったから、そちらにも行ってみるつもりでいる。吾妻山から先の桐生アルプスを歩くつもりはなく、山歩きとしてはハイキングにもならないレベルだが、他のものを加えての楽しみがあるから、自分には最近になく満喫できそうな気がする。

ここでちょっと悩んだのが駐車地。水道山公園か吾妻公園のいずれにするかだ。どちらにしても大川美術館は帰路に歩いて寄ることになるから、駐車地はどちらでもよいわけだが、ネット記事を見ていたら、ハイキングコース途中にある<吾妻山ハイキングコース案内図>の看板写真をたまたま目にし、そこに、「至 堤町」という表示を見つけた。川内には下っても、堤町には下ったことはないような気がする。堤町には見ておきたい所があった。もっとも、今でこそ堤町のようだが、以前は東堤町と西堤町に区分けされていて、水道山下の東堤町の方のそこに寄ることを考えれば、水道山公園駐車場の方が都合はよい。

美術館は10時からだしと、8時過ぎに家を出た。駐車場は混んでいるわけでもないが、駐車スペースは数台分しかない。日常の水道山公園散歩の人も多いのか、空身で車から出る人もいるし、すでに戻って来て帰る人もいる。待ち合わせでもしているのか、数人のグループも見かけた。マスクをするか迷ったが、歩いている人にマスク着用者はいないので、ザックにしまい込んだ。ザックの中身は水、タオル、薬類とほとんどないに近い。ここで余計な話。すでに記したような気もするがまあいい。ザックは数か月前にワークマンで買った安い小型タイプ。適度に物も入って丈夫。チョイハイク向きには手頃で重宝して使っている。さも山登りという感じがしないのが良い。難点は、カラビナなどの引っかけフックがないことだが、これは工夫次第だ。防水で税込み2,900円。美術館にそのまま入っても違和感はない。まして、靴もワークマンズックだ。地下タビ入館ではいくら地方都市とはいってもまずいだろう。

(吾妻公園からのコースに合流)

(堤町へのルートを確認)

(正式にはここが登山口のようだ)

(トンビ岩から)

(男坂の登り)

(山頂が近づくと人が増えてくる)

(「青葉台」ならあるのだが)

(吾妻山山頂)

(山頂から)

吾妻山では、コースの詳細を記しても意味もなく、また、特にハプニングもなかったのでさっと流すが、この日は朝から暖かかった。ちょっと歩いてすぐに汗をかき、上着は脱いでシャツ一枚で歩いた。さすがにハイカーは多い。無理もせずにゆっくり歩いたら、山頂まで、結局、数人を抜いただけで、前後ともにほとんど同じ顔触れだった。

さて、件の案内図看板は橋の手前にあった。確かに西に延びるコースが二本あり、一本は「至 川内町」で、もう一方は「至 堤町」とある。自分の記憶にある「青葉台」はここにはない。この「至 堤町」が堤町のどこに下るのか、看板では先が切れているからわからない。上に行けば、これまで記憶にない標識もあるだろう。

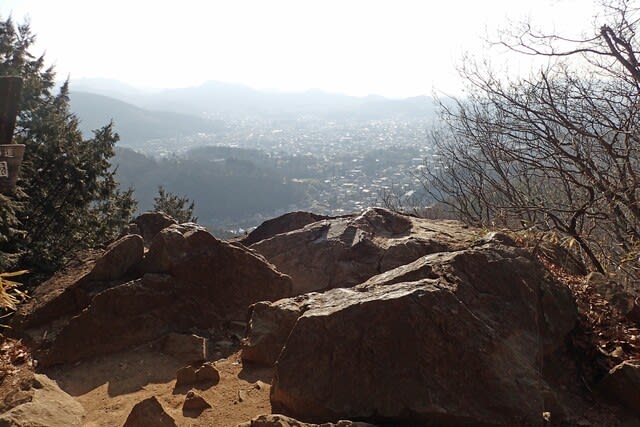

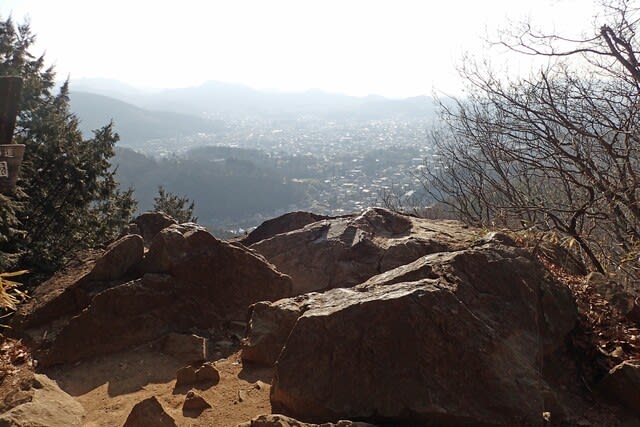

第一、第二ともに男坂を使用。トンビ岩から眺める街並みは、残念ながら霞んでいて遠望は効かなかった。山頂に近づくと標識に気をつけながら歩いたが、見慣れた「青葉台 川内」はあったものの、「堤町」を見かけることはなかった。青葉台方面に下っていいものなのだろうか。

山頂のベンチに腰を下ろし、ハイトスさんに電話で道案内をしてもらおうかと考えた。まだ10時前ながらも、普通なら起きていて何らかの行動をしている時間帯だ。呼び出し5回で出なかったので切ろうとしたら、モゾモゾといった感じの返事があった。まだ寝ていらしたようで失礼した。前日のゴルフ疲れとのこと。お若い証拠だ。こちらは何時に寝ようが、遅くとも5時半には目が覚める。高校生以来、ずっと遠距離通学、通勤をしていれば、自然に体も対応し、普通体には戻れない。まして血圧も高い。

わかりやすくご説明いただいた。青葉台方面に下って行くと、祠があって、そこの二股を左に下ると堤町に出られるとのこと。ありがとうございました。ハイトスさんは、目覚まし電話でその後どうされたのか。時間的に寝直しはできまい。

(女吾妻山へ)

(女吾妻山)

(戻って、吾妻山への登り)

(さっきよりも人が増えている)

このまま下るのではあまりにもあっけなく、せめて反射板のある女吾妻山に向かう。ハイカーは2/3以上減るが、時間的に鳴神山まで行くのでは遅いだろう。せめて大形山くらいは行きたいが、それをやれば、後の行動が忙しくなるし、長いピストン歩きになる。ここは我慢。

女吾妻山には山名板が2つあった。「女山」と「堂所山」。後者の山名板は比較的に新しい。休みもせずに吾妻山に引き返す。右手の樹間から袈裟丸山が見えた。あそこは、赤城が白くなったり黒に戻ったりしても、今季はずっと白いままだ。せめて行きたし小丸山だ。吾妻山はさっきよりもハイカーの姿が多かった。休まずにそのまま下る。登って来る人も多くなっている。

川内への分岐を過ぎ、続いて青葉台方面の標識が出てくる。それに合わせて下る。先で休んでいる方に「そっちに行けるんですか?」と聞かれたので、「堤町の方に下れるようです」と言うと、きょとんとした顔をしていた。地元の方ではないらしい。吾妻山とて群馬百名山だ。県内外から山好きが訪れる。

(青葉台への下り)

(好みの雰囲気)

(こんなところを歩くハイカーがいないのはもったいない)

(堤町への分岐標識)

(分岐に石祠)

このコースを歩くハイカーはまれなようで、現に出会ったのは上りの一人だけだった。最初のうちはヒノキの植林の中の下りで嫌な感じがしたが、植林を抜けて傾斜が緩むと雑木の疎林になって、積もった落ち葉の上を歩くようになって、自分好みの雰囲気になった。道型はわかるものの、やはり吾妻山ではマイナールートで、ところどころがヤブになったりしている。

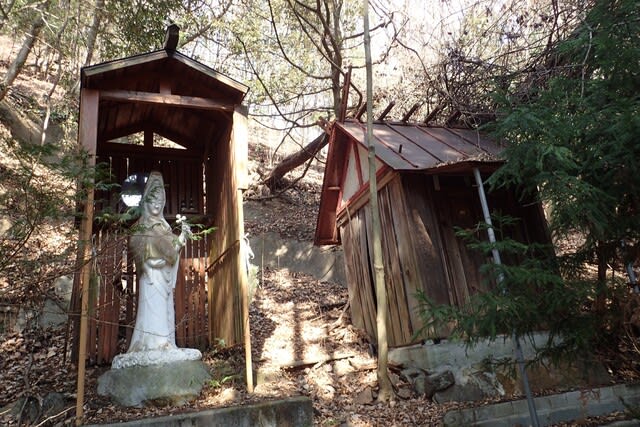

ブリキの標識があった。消えかかった文字は「青葉台 川内?丁目 ⇒」と読み取れる。分岐道があるわけでもないのでそのまま行く。好きな雰囲気に変化はない。そのうちにしっかりした標識が目に入った。ハイトスさんから聞いた堤町への分岐はあそこらしい。標識には、直進で「青葉台 小倉山観音院」で、左は「丸山下駅 御嶽神社」。上電の丸山下ならまさに堤町だ。祠はないのか探すと、しっかりと二基の石祠があった。

(左手に吾妻山なのだが、いずれかわからない)

(こんなところもあった)

(荒れた広場に出た)

(廃れているが、道は明瞭になった)

道型が不明瞭になったが、それらしきところを辿って行くと、やがてゴミ捨て場なのか、かつて物置でもあったのか、家屋の破片が散乱しているところに出た。そしてクマにでもかじられたらしき標識が置かれていて、また「丸山下駅 御嶽神社」。正確に歩いていたようだ。

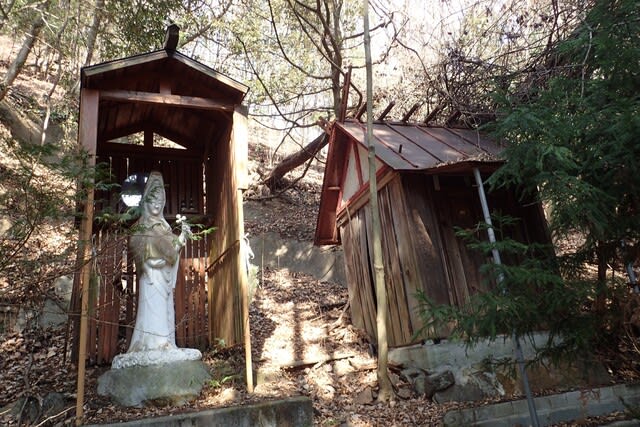

(御嶽神社だろう)

(左に意味不明な鳥居、右にある碑には御嶽山座王大権現とあった)

(観音様がいて)

(お稲荷様もある)

(本殿か?)

(とにかく、ごちゃごちゃした神社だった。夜、一人で来たら気味が悪い)

(人家が現れ)

(車道に出た)

荒れた作業道のようなところを行くと、どうも、この雰囲気、以前にも経験したことがあるような気がしてきた。それは、御嶽神社に裏から入り込み、観音像やら石碑を見て、このゴチャゴチャ感は初めてではないなと再び思い、正面の天狗像を見てはっきりした。ここは以前、通ったことがある。いつのことかは忘れたが、かなり前のことだ。

(二階の角部屋三畳間にいた)

(道路をはさんで、ここに風呂屋があった)

人家がすぐに現れ、車道に出た。後は、昔の記憶を辿りながらの歩きになる。すぐに見つかった。高校三年の時、一時過ごしていた下宿屋だ。たたずまいはそのままだが、かなり荒れている。それもそのはず。玄関側に回ると、すでに廃屋になっているようで、人の気配はなかったし、雑然としていた。当時、10人くらいはいたろうか。銀行員、土建屋、群大生。高校生は自分だけ。朝夕の食事付きだったが、食事はかなり不味く、夏は毎朝晩、ナスの味噌汁が出て閉口し、しまいには、口に含んだままトイレに直行して吐き出していた。おいしければまたかで済ますこともできたが、味覚の忍耐も限界だった。食事場の座敷ではてんでに晩酌もしていたから、酔った口には不味いも旨いもなかったろう。こちらは黙々と口に入れるだけだ。以来、しばらくは油炒めや漬物ではあっても、ナスだけは遠慮していたし、いまだにナスの味噌汁は飲めない。

こんなこともあった。下駄履きで自転車を乗っていてペダルに歯を挟めて抜けなくなって転倒した。腕が血だらけになって下宿屋のオバチャンに薬を所望したら、おかしな宗教に入っていて、腕をとって、長時間拝んだだけで終わり。赤チンすら塗ってもらえないのではどうにもならず、仕方なく薬屋で手配して包帯を巻いていたらひどく怒られた。

そんな下宿でも、道路を挟んだ向かいに赤坂湯という銭湯があったのは便利だった。高木が天体望遠鏡を持ってきたのにはあきれた。オレの部屋から女湯を覗くつもりでいたらしいが、男湯の脱衣場と縁側は丸見えでも、反対側の女湯は番台の後ろの小窓越しに脱衣場に向かう姿がちらりと見えるだけで、決して裸体ではない。まして、天体望遠鏡では焦点距離も合わずに見えるわけもなかった。

いろんな思い出がつまった下宿屋だった。中核派の群大生にオルグされ、川内での集まりに連れて行かれ、機関紙『前進』の読み合わせに参加させられたこともあった。自分の順番になって読んだが、空疎で観念的な言葉を羅列しているだけの文章を理解できるわけもない。

誕生日には同級生が二人、一升瓶を持ってやって来て、翌日、登校したのは自分だけの始末で、二人は三畳間の押入れの上と下で寝ていた。受験勉強に集中するために借りた下宿だったのに、受験の妨げになることばかりに誘惑されていた。

(水道山に戻る。この駐車場にラーメン屋があった)

(駐車場に戻って、荷物は車の中に入れる)

さまざまな思い出が瞬時によみがえり、瞬時に去った。水道山への坂道を上がる。右手にあったラーメン屋も線路側にあった焼ソバ屋も今はない。あの手打ちラーメンはおいしかった。下宿屋のオバチャンが用事で夕飯が出せない時は、決まってラーメン屋からの出前だった。むしろ、それが楽しみで、たかがラーメン一杯でも豪華な夕食だった。

駐車場に戻った。大川美術館にはそのまま行ってもよかったが、駐車場を通るのでは、ザックを置いていった方がいいだろう。

(大川美術館。斜面に建てられているので、裏から入るような感じになっている)

(「原爆の図」展のポスター)

<原爆の図>展に展示されていたのは四曲屏風仕立ての作品が一双だけで、あとはデッサンだった。がっかりしてもはじまらない。事前調べもせずに見に行ったのだから。<原爆の図>は第1部の『幽霊』から第15部の『長崎』まで続き、この『長崎』は長崎原爆資料館に展示され、第14部までは丸木美術館で常設展示されている。第1部から第3部については、作者が再制作したものを広島市現代美術館が所蔵し、巡回展用に使われている。つまり、自分が見たのは第1部の『幽霊』だけで、もっと見たかったら丸木美術館に改めて行かなきゃならないということだ。これがわかっただけでも、少しは賢くなったし、以前から興味のあった<原爆の図>に初めて触れただけでも自分には意義があった。ちなみに、館内に他の客はいず、入れ違いにオッサンがやって来ただけだった。

新里にロウバイ見物に向かう。若い頃、新里に住む友人宅に頻繁に遊びに行ったわりには、山上城跡公園というのは聞いたこともなかった。城跡のことは、ヘタなことを記すよりも、こちらを見てもらった方が早いし正確だ(⇒ここ)。

(新里村とあるが、今は桐生市新里町)

(公園で1)

(公園で2)

(公園で3)

(公園で4)

(公園で5)

(二の丸跡)

(本丸跡)

(三角点標石が置かれていた)

(堀切だろうか。平城だから違うか。とにかく、城跡の敷地は広い)

城跡は園地になっていて、子供たちが遊んだり、家族連れがくつろいではいたが、新聞記事に出たからといって見物客で混んでいるということもなく、カメラでせっせと写真を撮っていたのは自分くらいのものだった。ロウバイは見頃だが、ツバキの方はむしろ終わりかけだった。

せっかく城址に来たのだから、ついでに探索した。随分と広い敷地で、本丸跡には三角点が置かれていた。石に腰かけてゆったりした。

風もなく暖かく、気持ちの良い休日を過ごせた。これが曇っていたり雨だったら、何にも面白くもない一日で終わったろう。この陽気は明日も続くようだ。これも新聞記事ネタだが、立春の日の記事に、高崎の染料植物園でフクジュソウが「陽光を受けて輝き、来園者に春を告げていた」とあった。明日はフクジュソウでも見に行こうか。

水道山公園駐車場(8:58)……トンビ岩(9:19)……吾妻山(9:44~9:53)……女吾妻山(10:01)……吾妻山(10:12)……石祠分岐(10:32)……御嶽神社(10:55)……駐車場(11:17)

桐生に行くのは大川美術館で開催している<70年目の原爆の図>展が目当てだった。本家・東松山の丸木美術館は、自宅から遠くもないが行ったことはない。桐生でやっているのなら、行ってみたいといったところもある。この「70年」というのは、桐生で<原爆の図>展を開催するのが70年ぶりという意味とのことらしいが、調べると、丸木夫妻が絵の制作にとりかかり、第1部の『幽霊』の完成から一年後ということになる。桐生で早々に展覧会を催したことには驚く。日頃から思っているが、自分の住む太田は門前町、宿場町から軍需産業を通じて企業都市になったものの、情けないが文化が欠如している。桐生は機織の流通を通じて、自然に多種の文化が生まれては育んでいった町だというのが私感だ。それはともかく、実は、恥ずかしながら、大川美術館は以前から知ってはいても、行ったことがなく、ここで行ってみるのも良い機会かと思った。

だから、今回の吾妻山はついでなのである。美術館だけではあっという間だし、近くにある吾妻山に登って、帰路に美術館に立ち寄る。我ながらグッドな趣向かと思っている。その後は、新聞記事に、新里の山上城跡公園のロウバイとツバキが見頃だとあったから、そちらにも行ってみるつもりでいる。吾妻山から先の桐生アルプスを歩くつもりはなく、山歩きとしてはハイキングにもならないレベルだが、他のものを加えての楽しみがあるから、自分には最近になく満喫できそうな気がする。

ここでちょっと悩んだのが駐車地。水道山公園か吾妻公園のいずれにするかだ。どちらにしても大川美術館は帰路に歩いて寄ることになるから、駐車地はどちらでもよいわけだが、ネット記事を見ていたら、ハイキングコース途中にある<吾妻山ハイキングコース案内図>の看板写真をたまたま目にし、そこに、「至 堤町」という表示を見つけた。川内には下っても、堤町には下ったことはないような気がする。堤町には見ておきたい所があった。もっとも、今でこそ堤町のようだが、以前は東堤町と西堤町に区分けされていて、水道山下の東堤町の方のそこに寄ることを考えれば、水道山公園駐車場の方が都合はよい。

美術館は10時からだしと、8時過ぎに家を出た。駐車場は混んでいるわけでもないが、駐車スペースは数台分しかない。日常の水道山公園散歩の人も多いのか、空身で車から出る人もいるし、すでに戻って来て帰る人もいる。待ち合わせでもしているのか、数人のグループも見かけた。マスクをするか迷ったが、歩いている人にマスク着用者はいないので、ザックにしまい込んだ。ザックの中身は水、タオル、薬類とほとんどないに近い。ここで余計な話。すでに記したような気もするがまあいい。ザックは数か月前にワークマンで買った安い小型タイプ。適度に物も入って丈夫。チョイハイク向きには手頃で重宝して使っている。さも山登りという感じがしないのが良い。難点は、カラビナなどの引っかけフックがないことだが、これは工夫次第だ。防水で税込み2,900円。美術館にそのまま入っても違和感はない。まして、靴もワークマンズックだ。地下タビ入館ではいくら地方都市とはいってもまずいだろう。

(吾妻公園からのコースに合流)

(堤町へのルートを確認)

(正式にはここが登山口のようだ)

(トンビ岩から)

(男坂の登り)

(山頂が近づくと人が増えてくる)

(「青葉台」ならあるのだが)

(吾妻山山頂)

(山頂から)

吾妻山では、コースの詳細を記しても意味もなく、また、特にハプニングもなかったのでさっと流すが、この日は朝から暖かかった。ちょっと歩いてすぐに汗をかき、上着は脱いでシャツ一枚で歩いた。さすがにハイカーは多い。無理もせずにゆっくり歩いたら、山頂まで、結局、数人を抜いただけで、前後ともにほとんど同じ顔触れだった。

さて、件の案内図看板は橋の手前にあった。確かに西に延びるコースが二本あり、一本は「至 川内町」で、もう一方は「至 堤町」とある。自分の記憶にある「青葉台」はここにはない。この「至 堤町」が堤町のどこに下るのか、看板では先が切れているからわからない。上に行けば、これまで記憶にない標識もあるだろう。

第一、第二ともに男坂を使用。トンビ岩から眺める街並みは、残念ながら霞んでいて遠望は効かなかった。山頂に近づくと標識に気をつけながら歩いたが、見慣れた「青葉台 川内」はあったものの、「堤町」を見かけることはなかった。青葉台方面に下っていいものなのだろうか。

山頂のベンチに腰を下ろし、ハイトスさんに電話で道案内をしてもらおうかと考えた。まだ10時前ながらも、普通なら起きていて何らかの行動をしている時間帯だ。呼び出し5回で出なかったので切ろうとしたら、モゾモゾといった感じの返事があった。まだ寝ていらしたようで失礼した。前日のゴルフ疲れとのこと。お若い証拠だ。こちらは何時に寝ようが、遅くとも5時半には目が覚める。高校生以来、ずっと遠距離通学、通勤をしていれば、自然に体も対応し、普通体には戻れない。まして血圧も高い。

わかりやすくご説明いただいた。青葉台方面に下って行くと、祠があって、そこの二股を左に下ると堤町に出られるとのこと。ありがとうございました。ハイトスさんは、目覚まし電話でその後どうされたのか。時間的に寝直しはできまい。

(女吾妻山へ)

(女吾妻山)

(戻って、吾妻山への登り)

(さっきよりも人が増えている)

このまま下るのではあまりにもあっけなく、せめて反射板のある女吾妻山に向かう。ハイカーは2/3以上減るが、時間的に鳴神山まで行くのでは遅いだろう。せめて大形山くらいは行きたいが、それをやれば、後の行動が忙しくなるし、長いピストン歩きになる。ここは我慢。

女吾妻山には山名板が2つあった。「女山」と「堂所山」。後者の山名板は比較的に新しい。休みもせずに吾妻山に引き返す。右手の樹間から袈裟丸山が見えた。あそこは、赤城が白くなったり黒に戻ったりしても、今季はずっと白いままだ。せめて行きたし小丸山だ。吾妻山はさっきよりもハイカーの姿が多かった。休まずにそのまま下る。登って来る人も多くなっている。

川内への分岐を過ぎ、続いて青葉台方面の標識が出てくる。それに合わせて下る。先で休んでいる方に「そっちに行けるんですか?」と聞かれたので、「堤町の方に下れるようです」と言うと、きょとんとした顔をしていた。地元の方ではないらしい。吾妻山とて群馬百名山だ。県内外から山好きが訪れる。

(青葉台への下り)

(好みの雰囲気)

(こんなところを歩くハイカーがいないのはもったいない)

(堤町への分岐標識)

(分岐に石祠)

このコースを歩くハイカーはまれなようで、現に出会ったのは上りの一人だけだった。最初のうちはヒノキの植林の中の下りで嫌な感じがしたが、植林を抜けて傾斜が緩むと雑木の疎林になって、積もった落ち葉の上を歩くようになって、自分好みの雰囲気になった。道型はわかるものの、やはり吾妻山ではマイナールートで、ところどころがヤブになったりしている。

ブリキの標識があった。消えかかった文字は「青葉台 川内?丁目 ⇒」と読み取れる。分岐道があるわけでもないのでそのまま行く。好きな雰囲気に変化はない。そのうちにしっかりした標識が目に入った。ハイトスさんから聞いた堤町への分岐はあそこらしい。標識には、直進で「青葉台 小倉山観音院」で、左は「丸山下駅 御嶽神社」。上電の丸山下ならまさに堤町だ。祠はないのか探すと、しっかりと二基の石祠があった。

(左手に吾妻山なのだが、いずれかわからない)

(こんなところもあった)

(荒れた広場に出た)

(廃れているが、道は明瞭になった)

道型が不明瞭になったが、それらしきところを辿って行くと、やがてゴミ捨て場なのか、かつて物置でもあったのか、家屋の破片が散乱しているところに出た。そしてクマにでもかじられたらしき標識が置かれていて、また「丸山下駅 御嶽神社」。正確に歩いていたようだ。

(御嶽神社だろう)

(左に意味不明な鳥居、右にある碑には御嶽山座王大権現とあった)

(観音様がいて)

(お稲荷様もある)

(本殿か?)

(とにかく、ごちゃごちゃした神社だった。夜、一人で来たら気味が悪い)

(人家が現れ)

(車道に出た)

荒れた作業道のようなところを行くと、どうも、この雰囲気、以前にも経験したことがあるような気がしてきた。それは、御嶽神社に裏から入り込み、観音像やら石碑を見て、このゴチャゴチャ感は初めてではないなと再び思い、正面の天狗像を見てはっきりした。ここは以前、通ったことがある。いつのことかは忘れたが、かなり前のことだ。

(二階の角部屋三畳間にいた)

(道路をはさんで、ここに風呂屋があった)

人家がすぐに現れ、車道に出た。後は、昔の記憶を辿りながらの歩きになる。すぐに見つかった。高校三年の時、一時過ごしていた下宿屋だ。たたずまいはそのままだが、かなり荒れている。それもそのはず。玄関側に回ると、すでに廃屋になっているようで、人の気配はなかったし、雑然としていた。当時、10人くらいはいたろうか。銀行員、土建屋、群大生。高校生は自分だけ。朝夕の食事付きだったが、食事はかなり不味く、夏は毎朝晩、ナスの味噌汁が出て閉口し、しまいには、口に含んだままトイレに直行して吐き出していた。おいしければまたかで済ますこともできたが、味覚の忍耐も限界だった。食事場の座敷ではてんでに晩酌もしていたから、酔った口には不味いも旨いもなかったろう。こちらは黙々と口に入れるだけだ。以来、しばらくは油炒めや漬物ではあっても、ナスだけは遠慮していたし、いまだにナスの味噌汁は飲めない。

こんなこともあった。下駄履きで自転車を乗っていてペダルに歯を挟めて抜けなくなって転倒した。腕が血だらけになって下宿屋のオバチャンに薬を所望したら、おかしな宗教に入っていて、腕をとって、長時間拝んだだけで終わり。赤チンすら塗ってもらえないのではどうにもならず、仕方なく薬屋で手配して包帯を巻いていたらひどく怒られた。

そんな下宿でも、道路を挟んだ向かいに赤坂湯という銭湯があったのは便利だった。高木が天体望遠鏡を持ってきたのにはあきれた。オレの部屋から女湯を覗くつもりでいたらしいが、男湯の脱衣場と縁側は丸見えでも、反対側の女湯は番台の後ろの小窓越しに脱衣場に向かう姿がちらりと見えるだけで、決して裸体ではない。まして、天体望遠鏡では焦点距離も合わずに見えるわけもなかった。

いろんな思い出がつまった下宿屋だった。中核派の群大生にオルグされ、川内での集まりに連れて行かれ、機関紙『前進』の読み合わせに参加させられたこともあった。自分の順番になって読んだが、空疎で観念的な言葉を羅列しているだけの文章を理解できるわけもない。

誕生日には同級生が二人、一升瓶を持ってやって来て、翌日、登校したのは自分だけの始末で、二人は三畳間の押入れの上と下で寝ていた。受験勉強に集中するために借りた下宿だったのに、受験の妨げになることばかりに誘惑されていた。

(水道山に戻る。この駐車場にラーメン屋があった)

(駐車場に戻って、荷物は車の中に入れる)

さまざまな思い出が瞬時によみがえり、瞬時に去った。水道山への坂道を上がる。右手にあったラーメン屋も線路側にあった焼ソバ屋も今はない。あの手打ちラーメンはおいしかった。下宿屋のオバチャンが用事で夕飯が出せない時は、決まってラーメン屋からの出前だった。むしろ、それが楽しみで、たかがラーメン一杯でも豪華な夕食だった。

駐車場に戻った。大川美術館にはそのまま行ってもよかったが、駐車場を通るのでは、ザックを置いていった方がいいだろう。

(大川美術館。斜面に建てられているので、裏から入るような感じになっている)

(「原爆の図」展のポスター)

<原爆の図>展に展示されていたのは四曲屏風仕立ての作品が一双だけで、あとはデッサンだった。がっかりしてもはじまらない。事前調べもせずに見に行ったのだから。<原爆の図>は第1部の『幽霊』から第15部の『長崎』まで続き、この『長崎』は長崎原爆資料館に展示され、第14部までは丸木美術館で常設展示されている。第1部から第3部については、作者が再制作したものを広島市現代美術館が所蔵し、巡回展用に使われている。つまり、自分が見たのは第1部の『幽霊』だけで、もっと見たかったら丸木美術館に改めて行かなきゃならないということだ。これがわかっただけでも、少しは賢くなったし、以前から興味のあった<原爆の図>に初めて触れただけでも自分には意義があった。ちなみに、館内に他の客はいず、入れ違いにオッサンがやって来ただけだった。

新里にロウバイ見物に向かう。若い頃、新里に住む友人宅に頻繁に遊びに行ったわりには、山上城跡公園というのは聞いたこともなかった。城跡のことは、ヘタなことを記すよりも、こちらを見てもらった方が早いし正確だ(⇒ここ)。

(新里村とあるが、今は桐生市新里町)

(公園で1)

(公園で2)

(公園で3)

(公園で4)

(公園で5)

(二の丸跡)

(本丸跡)

(三角点標石が置かれていた)

(堀切だろうか。平城だから違うか。とにかく、城跡の敷地は広い)

城跡は園地になっていて、子供たちが遊んだり、家族連れがくつろいではいたが、新聞記事に出たからといって見物客で混んでいるということもなく、カメラでせっせと写真を撮っていたのは自分くらいのものだった。ロウバイは見頃だが、ツバキの方はむしろ終わりかけだった。

せっかく城址に来たのだから、ついでに探索した。随分と広い敷地で、本丸跡には三角点が置かれていた。石に腰かけてゆったりした。

風もなく暖かく、気持ちの良い休日を過ごせた。これが曇っていたり雨だったら、何にも面白くもない一日で終わったろう。この陽気は明日も続くようだ。これも新聞記事ネタだが、立春の日の記事に、高崎の染料植物園でフクジュソウが「陽光を受けて輝き、来園者に春を告げていた」とあった。明日はフクジュソウでも見に行こうか。

なるほど、大川美術館が目的だったのですね。

なんで吾妻山と???でした。

<原爆の図>展ですか。知りませんでした。

地元にいるけど2度ほど行ったことがある程度です。

「前進」を高校生の時にですか。

自分は大学に入って購入して読んだことがありますが感化はされませんでした。

貧乏学生だったのでそんな余裕もなかったのが本当のところですが。

学生寮は中核の巣窟でしたね。

寮生は有無を言わさず集会に参加だったとか。

活動家たちは今頃何をしているのでしょうか。

まぁ、そういうことで、目的は大川美術館だったわけですが、屏風一枚では、正直のところ見た気がしませんでした。いずれ、丸木美術館まで行きますよ。

「前進」の件ですが、私は感化されたわけでもありませんでした。なぜなら、書かれている内容がさっぱり意味不明でしたから。川内の読み合わせ会には学生だけではなく、場所を提供した家のオヤジさんも出ていましたね。ちょっと意外な感じが残っています。結局、受験勉強に集中したいのでと断ってそれきりになりました。相手は、進学の意味のなさを訴え続けていましたけどね。

私は、若い頃、こういうのに誘われやすいタイプだったのですね。大学に入ってからは、統一教会、社青同、創価学会とさまざまで、ことに創価学会には、たまたま大学で上映した「人間革命」を見に行っただけなのに、翌日には、その時の主催した学生が、私の住むアパートの前で待ち構えていましたよ。すべて、こいつではダメだなと思われたのか、いずれも向こうから離れていきましたが。