◎2017年12月3日(日)

駐車場(8:15)……沢コース分岐(8:18)……男坂・女坂分岐(10:10)……男坂の石祠(10:17)……分岐戻り(10:24)……根本山神社本社(10:38)……獅子岩(10:58)……奥社(11:10)……行者山(11:19)……行者山に戻る(11:56)……中尾根コース分岐(12:13)……根本山(12:22~12:44)……中尾根分岐(12:49)……根本沢林道(13:29)……二十一丁(13:40)……不死熊橋(13:46)……駐車場(13:50)

4月に歩かれたハイトスさんのブログレポで、根本山の沢コースが整備されたことを知った。大分以前に、ここを一回だけ歩いたことはある。もう25年以上も前のことだ。沢沿いの雰囲気の良いコースだったが、ところどころでわかりづらく、神社への登りがクサリ付き急斜面できつかったことだけは覚えている。記事を拝見し、いずれ改めて行ってみようと思ったものだが、その中に記された「角力(すもう)場」なるスポットに興味を持った。行く際は、これも含めて歩くことにしよう。幸いにも、ハイトスさんの記事にはGPS軌跡も掲載されているので見当はつけられた(実は「つもり」だったが)。

以降、それきりになっていたが、先日、瀑泉さんが沢コースを歩かれ、角力場に行くか時間的に躊躇され、結局行かずのままで終わった記事を拝見し、じゃ、オレが行ってみるかといった気分で今回行くことになったわけである。

梅田奥の狭い道に入ると、いかにもハンターといった感じのグループや、路肩に止めた軽トラやらワゴンタイプの車を5、6台は見かけた。やはり、猟解禁を待ちかねていたのだろう。ぶっそうなものだ。ほとんどが地元群馬ナンバー。示し合わせて集合しているようだ。それでいて追い犬の気配はない。

(駐車地の後ろを見るとひっそりと)

駐車場には他に車が1台。準備をしているともう1台入って来た。オニイサンっぽい感じ。今日の足は沢も渉るだろうと、久しぶりにスパ長(知らない方もいるだろう。改めて「スパイク付き長靴」のこと)にした。そして、瀑泉さんのブログにあった写真、各所に配置されている「周辺地図」。これを刷り出しして持ってきた。1/25000地形図に丁石やら古の石造物が書き込まれたマップだ。これは、根本沢の沢コースを歩くに際しては、貴重なガイドだろう。

(詳細な案内図板。結果的には、これを見ながら本記事を作成した)

(いつもの不死熊橋。沢コースは左上に行く)

林道を歩いて不死熊橋。その手前にコース看板が置かれ、見ると「根本沢ルートは急峻で…危険。…自己責任で…」と記されている。そして隣には詳細な案内図。こちらは刷り出しで持参したものよりも詳しいが、角力場は敢えて記さなかったのか、スポットにはなっていない。いずれにしても、こんなものを見ると、その筋人ハイカーなら、危険であろうが中尾根ルートを予定変更して歩きたくなるのではないだろうか。

橋を渡るとすぐに林道ゲートがあり、その手前左に「根本沢(上級者)→」という標識がある。「上級者」ならまだしも、これが「熟練者」だったら尻込みだ。この沢コースの入口、なぜか帰路でここを下って来ることになるとは何ともお笑いの後日談。

(こんな感じ。スパ長には最適な歩きができる)

(最初の整備された橋)

(二十丁石)

スパ長のためか、登山靴なら慎重になりそうなところもサクサクと歩ける。まして、この時期だ。落ち葉の下は凍てついて滑る用心も必要だ。しばらく歩いて、その心配も今日に関してはスパ長を履いている限りは不要のようだ。そして、確かに目印も豊富で、かつてのように踏み跡頼みも必要なさそう。

早々に沢徒渉。橋がかかっている。長靴だから橋を使う必要もないが、新しい橋のようで渡ってみる。滑ることもなく快適に歩ける。なぜかバケツがあったりして。これがもっと奥にあったら名物になるかも。すぐに二十丁の石を見る。案内図にない二十一丁と思ったが、よく見ると、「一」ではなくしっかりと「丁」の字になっている。

ここで余計なことだが、1間≒1.82mとして、1丁=1町=60間≒182mとなるから、根本山神社本社まで20丁だとすれば、ここから3.64kmということになる。やけに短い感じのイメージにはなる。

(根本沢を見下ろすほどの高巻き)

かつての標識と新しい標識が入り乱れて続く。スパ長で歩いている限りでは、こんなところ、沢通しに行けるのになと思っていても、道筋はかなりの高巻きになっていたりする。むしろ、その高巻き、ロープを敷設されていても恐く感じるところもあるが、ここは、律義に道筋を辿る。まして、この時期だし、水も少ない。多い時なら、沢通しで行けないかもしれない。

ロープといえば、この大分先で、ロープを頼って岩トラバースをした際、固定されていると思って、頼りきって下りかけると、ロープがズレ動き、危うく岩から滑り落ちるところがあった。ロープが新しいと信頼しても、その辺は要注意だ。

(赤塗りの橋と石垣)

(こんな看板を目にするだけでも安心して歩ける)

話が前後したが、先に赤いペンキ塗りの橋が見えた。ここは、橋よりも階段状の積み石に興味を覚え、階段を見ながら手前で沢を渉ったから、この橋は渡らなかった。この石積みは横に長いものだったが、針金が巻かれていたところからして、往時の遺物かどうかは怪しい。

「根本山3.5km」の標識。これは従来の標識。紅葉後のかけらすらない。樹々の葉はもう落ち、沢の広い両岸ともに落ち葉が堆積している。その間を根本沢が流れている。これが、25年前に見て記憶のある風景だ。自分には懐かしくもあり、気持ちを新たにしても好きな光景だ。視界は広いから、動く黒い異物がいればすぐに大分先から用心もできる。そういえば、ここを初めて歩いた時にカモシカを見た記憶がある。

(簡単そうだが真下には行けなかった)

左手に岩穴が見えた。何かありそう。もしかして石仏でも祀られているのかなと思い、岩に上がって覗き込もうとしたが、もう2歩の登りが無理。手がかりがなく滑りそうで退去したが、腕を伸ばして撮った写真を後で見る限りは中は黒く写り、ただの穴だったかもしれない。

(ここも高巻きだが恐怖感はない)

(十四丁石)

明瞭な落ち葉の踏み跡を律義に沢を巻きながら歩いて行く。十四丁に出る。ヒラキデ沢の出合い。ここで瀑泉さんが撮られた周辺図を刷り出して持って来たことになる。ここは看板類の賑やかなところで、保安林やらコース標識もある。

また橋を渡り、キツトヤ沢出合い。ここに十三丁石があったはずだが、写真では残っていなかったので見忘れていたのだろう。改めて不死熊橋手前に置かれていた案内図を見ると、十三丁石は「キツトヤ沢出合を過ぎた大岩の下」とあった。自分が持参した「周辺地図」よりも、こちらの方が解説付きでやはり詳しい。

(別に橋を渡る必要もないが)

(不可解な石積み)

(シオジ橋)

(十丁石)

(続いて九丁石)

また橋。手書きの標識には「シオジはし」とある。左岸に渡ると苔むした石積みのようなものがあって、この辺は「シオジの森」と呼ばれているようだが、森というよりも岩壁沿いになっていて、この先で十丁石を確認。十一、十二丁石は流されたのだろうか。九丁石を見て、根本山2.5kmの標識。

こういう見通しの良い沢沿いの風景が続くのもいいが、次第に飽きてもくる。ずっとなだらかな沢沿いの歩きだ。変化も欲しくなる。丁石もさることながら、もっと別の石造物を見たいもの。そういえば、後続のオニイサンは出発以来見ていないが、中尾根歩きだったのだろうか。こちらはゆっくり歩いている。振り返っても姿は見えない。

(実は次第に飽きてきている)

(六丁石)

(「魚止めの滝」か?)

大割沢を通過。そろそろ沢コースの後半部にさしかかっている。六丁石。先で沢が左から入り込む。小割沢。本流には小滝が流れている。せめて、これくらいの風景の変化は欲しい。実はこれが「魚止め滝」のようだ。ここは橋を右岸に渡って高巻く。この滝の手前に五丁石があったらしくまた見逃している。

(振り返って。ここで、ロープのたわみで危うく沢に滑り落ちそうになった)

ここの巻きは縦横にロープが張られていて、先ほど触れたが、ここで滑り落ちそうになった。むしろ、水量が少ない時は沢伝いの方がスパ長履きでは安全といえるかも。

(キノコ型の置物)

(そして円柱ポール)

(最初の石祠)

ようやく、ここで石造物が現れた。コケに覆われたキノコ型の積み石。触りはしなかったからしかとはわからないが、積み重ねではないかもしれない。周辺地図にも、入口案内板にも、この石のことは触れていない。流されたかもしれない丁石代わりに置いたものだろうか。こういうところに来ると、ちょっとコケむした物でも遺物に見えてくる。

この先には円柱状の石。岩の上に乗ってあるから、これもまた何かだろう。さっきのキノコ型と共に、案内図板には記されていない。ここには平たい石がある。ふと石祠が2基あるのに気づいた。ようやくお出ましか。案内図には「文政七年に寄進」とあったが、「文化」の間違いだろう。文「政」には読めない。柱も残っているから、石祠であっても神社だろう。ここで休憩し、菓子パンを食べて一服つける。

(二丁石)

(沢が合流する)

(平らな石と、意味ありげな石塔)

(岩の上の石塔)

沢の空間が狭くなって二丁石。ここに木根畑沢が流れ込むが、水はチョロチョロだ。周辺地図には二丁石の先の一丁石はなく、次のスポットは「籠堂跡」となっている。これらの丁石は足尾の庚申山のように、個人の寄進のようだ。二丁には「桐生四丁目なにがし」の名前が彫られている。

石段のような平らな石が出てきて石塔が現れる。彫られた字は消えている。そして岩の上にも石塔。雰囲気の変化が大分忙しくなってきた。これには「奉献根本山神宮 大天狗 小天狗」とあり、頭はなぜか窪みになっている。

沢は石ゴロになりかけたが、ここにも低い巻き道が通っている。コンクリのような石柱があったりするが、これが古い物ではないだろう。

(石段があって)

(また石塔)

(この上に何かが乗っていたのだろう)

十八段の石段を昇るとしっかり残った石塔。この辺が籠堂跡のようだ。石塔の側面には梵字とは違う篆書のような三文字が刻まれている。何と読むのか。なぜか錆びた鍬が立てかけられていたりしている。そして、これも石塔が載せられていたらしい台座だけが残っている。

(籠堂跡。横になった鉄梯子が見えている)

籠堂跡にはいろんなものが配置されている。石塔以外にも石積みの跡、石灯篭らしきもの。そして男坂にあった天保十二年製の鉄梯子。これは昨年の8月に登山道整備の際に掘り出されたものらしい。置かれた案内板にそう記されている。

そんなものを時間をかけて見ていると、オニイサンが上がって来た。やはり、こちらのコースを選んでいたか。先に行く。向こうも、ここで先行者がいたのに気づいたのではないか。

(男坂と女坂の分岐。まずは右の男坂に入ってみる)

(これが「不動の滝」か)

(しかと写っていないが不動明王像)

男坂と女坂の分岐に差しかかる。コース標識は左の女坂を誘っているが、男坂には不動明王が置かれているらしく、先ずはそれを見に行く。「不動の滝 不動明王石像 →」の標識がある。

不動の滝とはいっても水は浸み出ている程度のもので、滝のある気配はない。不動明王像は洞窟のようなところにあるのだが、そこに至るまでが足場は悪く、ロープが張られている。像を拝見する。ここは水量のある時は滝の中ということなのだろうか。

(さらに少し行くと石祠)

ここで、普通は引き返すようだが、ちょっと上の様子を見に行くと、ここを登って行くのはしんどそうだなと思いながらも、新しいロープが張られていたりしているから、男坂を登り上げるのは無理でもないのだろう。見上げると、石祠のようなものが見えた。近づく。神社のようだ。この神社、案内図には出ていない。もしかすれば、男坂から角力場に行き着くルートがあるのかもしれない。

結果的には、想定としてこのまま登って行けばよかったが、引き返して女坂に入る。さて、ここで記した「女坂」だが、同じ桐生の吾妻山のように女坂、男坂がコースとして分かれているわけではない。標識は基本的に女坂一通で、男坂不動明王像のあるコースから先に標識はなく、分岐に戻って左に向かうようになっている。さっき見た鉄梯子の説明板には「主参拝路は男坂(表坂)」に対し、「今も使われている女坂(裏坂)」という形で記されているから、表坂は険しいので、巻きの裏坂を使うようになり、今に至っていると解釈できる。男坂に果たしてどんな石造物があるのか予想もできないが、戻って女坂を歩いたところでは、石造物もあったし、江戸期の頃から女坂がメインで使われていたことが想像はできる。

(女坂の鉄梯子)

(石塔が続く)

先ずは鉄梯子。この梯子も天保期の物のようだが、今なお現役で使われているとは、当時の鋳造技術もすごかったのだろう。とはいえ、全面的に信頼して使うにはためらいもあり、かなり神経を使いながら登る。こんな古い鉄梯子、どこかにもあったが忘れた。

滑りそうな岩場(とはいっても傾斜は緩い)をロープ伝いに登って行くと、また石塔。案内図の解説によると、田沼講中から寄進された、根本山の最大の石塔だそうだ。頭には何か知らないが、鉄の四角いのが載っている。これにも大天狗と小天狗の文字が彫られ、飛駒の地名も彫られている。

(烏天狗像かと思ってしまった)

(そして根本山神社が右上に見える)

その上には首欠けの地蔵。これ、安政年間の薬師如来像だそうだ。右手に杖だか錫杖、左手には丸い物を持っている。これが薬壺(というらしい薬箱)だとすれば、確かに薬師如来だろうな。こちら、その時はただの地蔵さんとばかりに思っていた。

右手にようやく神社らしきものが見えてきた。この風景だけは記憶がある。あるいは、ハイトスさん記事で見たことがあるから頭に残っているのか。

長々と記したのでこれからはあっさりと。それでいて失敗談はいつものように続く。

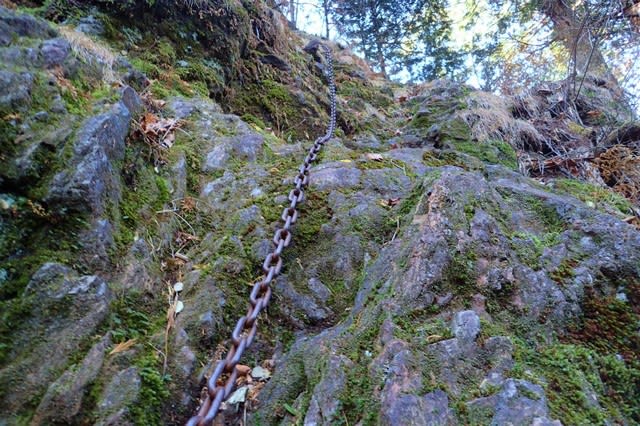

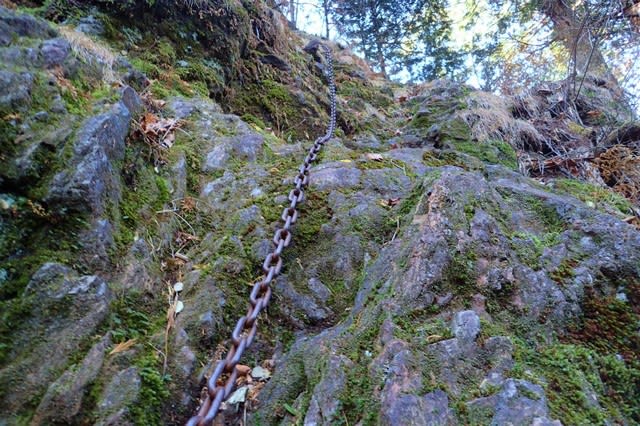

(クサリ場がでてきて)

(鐘楼堂)

(根本山神社本社)

(本殿)

(鐘楼堂の足場)

日陰のためか霜柱が残る岩場の斜面にはクサリが垂れている。これも年代物か。ここは別にクサリを使わずともに登れる。目の前には鐘楼、奥には神社。これが根本山神社の本社らしい。危なげな板床を渡って本殿まで覗きに行ったが、ここは分岐したヤセ尾根の上にあり、何とも落ち着かないところだ。鐘撞堂の足場にしても、いつ崩れてもおかしくない状態だ。鐘撞堂といえば、だれかのブログに、鐘を叩きたかったが叩くものがないのでやめたと記されていた。よく見れば、しっかり木槌があるじゃないか。戻って樹の根に腰かけて一服。谷を挟んで向こうに見えるのが地図上は破線になっている尾根の一角だろう。

(知らずに男沢に下りかける)

(男沢を覗く)

さてと腰を上げる。実はこのまま正面の尾根続きに乗れば良いだけの話だったのだが、尾根を離れた右下に踏み跡があったので、これがルートと勘違いして下る。ましてロープもあった。下ると、あれっといった感じで、右下に踏み跡とロープが続いてはいるものの、谷間の下りになっていて、左上には踏み跡すらない。ここを下るのはまずかろう。ふと思った。男坂を登ればここに出るのかと。

正解尾根を見上げるとさっきのオニイサンが登っている姿が見える。籠堂跡で長時間休憩をとっていたのだろうか。探索していたにしては神社にも寄らないのもまたおかしい。人様の歩きのことはどうでもいいが、元に戻るのも何だから、正解尾根に直登して攀じ登ることにした。

(こんなところを四つん這いで登って)

(正規ルートに復帰)

(獅子岩)

(獅子岩から。三角山と奥に日光白根山)

足場が悪く、かなり手こずったが、何とか、クサリが置かれた尾根に這い上がった。余計なことをしてしまったものだ。戻れば良かっただけのことなのに。

獅子岩通過。岩の上に登ってみると、穴の開いた箱型の石造物があった。ここから正面に三角形の山が見える。この山は瀑泉さんのブログによると三角山(1091m)だそうだが、後で地図を見ると、桐生とみどり市の境界線上にあるピークだ。おそらく、あの辺はまだ歩いたことがないと思う。ここから見る限り、そして地図を見る限りは、根本山直下で迷わない限りは行けそうな気もする。ネット情報では、クサリやロープが設えているようだ。

(急斜面を登りながら)

(日光連山を眺める)

(途中に根本山神社の奥社)

急斜面の鎖場を登って行く。ちょっと緊張する。積極的には歩きたくないところだ。登りながら男体山や白くなった日光白根を眺める。

根本山神社奥社が置かれていた。傍に丸みを帯びた石を載せた台座のようなものがある。石灯篭でも置かれていたのか。

(行者山)

(これを突破して角力場に向かう)

さらに登って行者山に到着。小高い丘といったところだ。さて、ここからが本日のメイン目的となる歩きになる。角力場は地図上の破線路を一旦下ることになる。不確かなのは、ハイトスさん軌跡では破線路から北東方向に分岐しているポイントだ。地形図では、何となく尾根になっている感じのところに向かうらしい。その分岐がわかればいいが。

角力場の方向にはロープが張られ、通行止めになっている。間違って直進してしまう人もいたのだろう。本ルートはここで南向きから東に方向転換している。

(写りは悪いが明瞭な尾根筋)

(踏み跡もある)

(途中で。袈裟丸方面。右に三角山)

(次第に急な下りになり)

(ここで尾根が分かれる。この写真ではわからないが、左の直進尾根、間の谷間、右の小尾根となっている。実は写真がすべてピンボケでこれしか載せられなかった)

明瞭な尾根は地図破線に合わせて西から北に向かう。部分的に荒れて細いところもあるが、概ね危うげなく歩いて行ける。踏み跡もあるし、ピンクテープもある。下り基調で部分的に登って下ると、次第に急になってきた。そろそろ破線路が尾根から外れて沢型に向かうあたりに着いた。ここにもピンクテープがある。

尾根が二分していた。直進は明らかに北に向かって根本沢に出るだろう。そして右の尾根はどこに出るんだろう。男坂に向かっている感じもする。そして、その間の窪みが、おそらくは破線路の続きだろう。ここで悩んだ。ハイトスさんの軌跡を地図にマーカーを入れてきたが、拡大されたルート図でもないため、こんな感じだろうと書き込んだマーカーだった。ちょっとだけ破線路に入り込むのか、右尾根をそのまま下るのかまったくわからない。テープはこの先には目に入らない。そもそも何のためのテープなのかも不明なのに追うわけにもいくまい。それとも、もう少し直進尾根を下ってから方向転換するのか

折衷案で、間の沢型を降りてみようか。というのも、直進尾根も右尾根もこの先がおそろしく急になっていたためだ。少し下ると、その先も見えてくる。ここも先がかなりヤバそうだ。むしろ、樹のある右尾根を下った方が無難のようだが、見た目、樹々は痩せている。登るには問題なかろう。四つん這いになるだけのことだ。あれを下るとなると、自分にはロープが必要だ。地形図を見る限りはそんなに急斜面とも思っていなかったので、お助けロープ10mしか持参していない。やめるか。オレには無理だな。あっさりと行者山に戻ることにした。

(行者山の南西尾根)

途中、ハイトスさんが下った南西尾根も観察したが、ここもまた、自分には対象外の感があった。急斜面じゃないか。ここも無謀だな。しかし、ハイトスさんはすごいね。たいした方だ。真似できませんわ。

(根本山方面に向かう)

(中尾根十字路)

今日は角力場が目的で来たから、当初から根本山に寄り道するつもりはなく、中尾根から下るつもりでいた。行者山の下りには太いクサリ場になっている。つかめば手袋が茶色になりそうだ。道は明瞭になり、左手から道が合流する。そして中尾根十字路に着いた。

あ~ぁとため息をつきながら一服し、おにぎりでも食べて下るかと、石に腰かけると、考えてみれば何とも不自然。こんなところで食事をしているスタイルはちょっとおかしいんじゃないのか。

(結局、根本山に登ることになった)

(石祠)

(根本山山頂)

仕方なく根本山に登って、山頂でランチにするか。もう紅葉の跡形もなくなり、樹々の葉はほとんど落ちている。胴体のなくなった石祠を見ていると、ネエチャンが下って来た。山頂には例のオニイサンがいるかもな。

山頂にはだれもいなかった。風もなく、食事を済ませ、リンゴを食べながらぼんやりと陽だまりの中でくつろいだ。銃声が立て続けに2発聞こえた。勢田東方面からだった。それっきり。

(中尾根で帰路に就く)

(久しぶりの中尾根は、これまでのイメージと違っていた。葉が落ちたからだろうか)

(また石祠)

下る。中尾根はヒノキの植林の中の下りが続くといったイメージがあったが、意外に開けていて雰囲気も良い。自分の記憶もあてにならないものだ。右手に行者山からの南西尾根が見えた。こうして見るとなだらかな尾根だけどなぁ。急なのは取り付きだけだったのかもね。

(植林に入り)

(林道に出る)

オッサンを追い越し、石祠。じっくり観察したかったが、オッサンの姿が見えて来たので先を急ぐ。植林に入り、林道に出た。

ここで錯覚をしていた。標識が置かれ、この写真もまたしっかりと撮っているのに、右に行ってしまった。標識には左「登山口 石鴨林道 不死熊橋」、右「根本沢コース」とあったのにだ。右に行くのは石鴨林道に出てからのこと。これも先入観。もっとも、左から女性が歩いて来たので、こちらもまたてっきり熊鷹山からの帰りだろう程度に思っていた。

(この標識できょとんとなっている)

(林道終点)

林道が上りになっていておかしいと思ったが、そのまま行った。振り返ると、すでに女性の姿は見えない。それでいて間違っていることに気づいてもいない。「注意 この下登山道有」の標識。何だかわけがわからなくなってきた。そうしているうちに林道は終点になり、ここで初めて林道を左に下るべきところを右に上がってしまったことを知った。標識はないが、左に下る踏み跡とテープが見え、まぁいいかとここを下ることにする。それでいながら、沢コースに戻るとはまだ思わずに、いずれ不死熊橋に出る別ルートがあるんだなと思ったりもしている。こうなるとお目出たい。

(何だかよくわからずのままに沢に向かって下っている)

(何ということはなく二十丁石の橋に出てしまった)

(再び同じところを歩いて)

(不死熊橋)

沢がどんどん近づいてくる。そのうちに左から踏み跡も下ってくる。おそらくさっきの「この下登山道」の道だろう。結果的に河原に出、橋を渡ると二十丁の標石があった。何ということはない。遠回りして下ることになっただけのこと。ここでようやく自分のやった事態を理解した。朝歩いた踏み跡を逆に辿って行くと、朝には気づかなかった「中尾根コース→」の標識を見て不死熊橋に出た。

(歩きながら、何でこうなったんだろうなんて思っている)

(帰着)

橋の先には車が1台。埼玉県ナンバーの車だ。駐車地に戻ると他に車が2台。自分より早々に置かれていた車とオニイサンの車はすでにない。他の2台のうち1台は追い抜いたオッサンのだろうなと思い、帰り支度をしていたら、不死熊橋に置いてあった車が下って来た。何と、運転はそのオッサンで、助手席には林道で見かけた女性が座っていた。つまり、女性がさっさと下り、なかなかオッサンが下りて来ないので登山口に様子を見に戻ったという構図だったのだろう。この女性を見なかったら、遠回りの下りにもならなかったのかもしれない。

帰りの車道、細いところもあって神経を使ったが、対向車はおろか、ハンターの車ももうなかった。早じまいしたのだろう。改めて角力場に行くことはないだろうが、今度行くのなら、男坂を登り上げてみたいなと思った。

※今回は記事のアップが遅れてしまっが、9日にハイトスさんが男坂経由で角力場に向かわれた記事が載っていた。やはり、同じようなことを考えてしまうようだ(そのレポは⇒これ)。これは後でじっくりと拝見することにしよう。

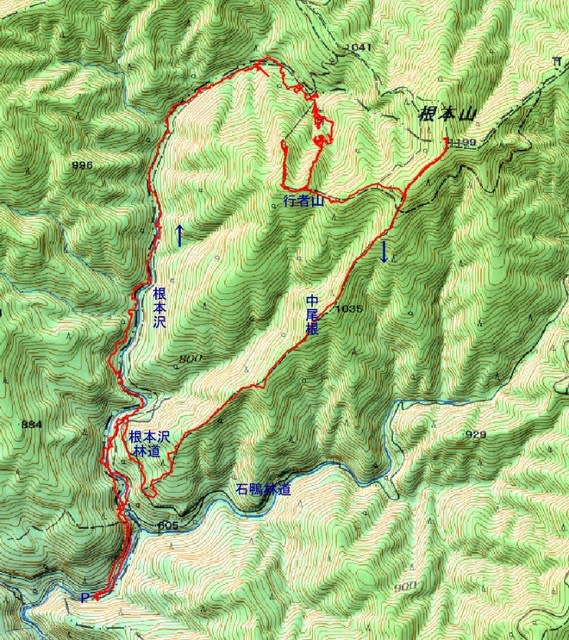

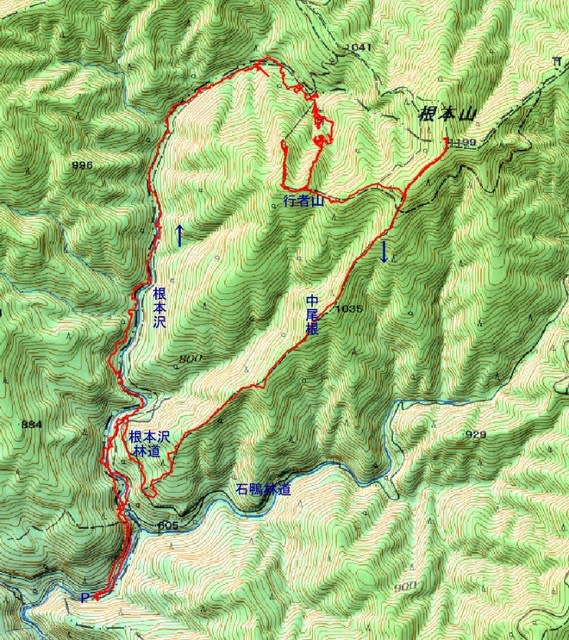

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

駐車場(8:15)……沢コース分岐(8:18)……男坂・女坂分岐(10:10)……男坂の石祠(10:17)……分岐戻り(10:24)……根本山神社本社(10:38)……獅子岩(10:58)……奥社(11:10)……行者山(11:19)……行者山に戻る(11:56)……中尾根コース分岐(12:13)……根本山(12:22~12:44)……中尾根分岐(12:49)……根本沢林道(13:29)……二十一丁(13:40)……不死熊橋(13:46)……駐車場(13:50)

4月に歩かれたハイトスさんのブログレポで、根本山の沢コースが整備されたことを知った。大分以前に、ここを一回だけ歩いたことはある。もう25年以上も前のことだ。沢沿いの雰囲気の良いコースだったが、ところどころでわかりづらく、神社への登りがクサリ付き急斜面できつかったことだけは覚えている。記事を拝見し、いずれ改めて行ってみようと思ったものだが、その中に記された「角力(すもう)場」なるスポットに興味を持った。行く際は、これも含めて歩くことにしよう。幸いにも、ハイトスさんの記事にはGPS軌跡も掲載されているので見当はつけられた(実は「つもり」だったが)。

以降、それきりになっていたが、先日、瀑泉さんが沢コースを歩かれ、角力場に行くか時間的に躊躇され、結局行かずのままで終わった記事を拝見し、じゃ、オレが行ってみるかといった気分で今回行くことになったわけである。

梅田奥の狭い道に入ると、いかにもハンターといった感じのグループや、路肩に止めた軽トラやらワゴンタイプの車を5、6台は見かけた。やはり、猟解禁を待ちかねていたのだろう。ぶっそうなものだ。ほとんどが地元群馬ナンバー。示し合わせて集合しているようだ。それでいて追い犬の気配はない。

(駐車地の後ろを見るとひっそりと)

駐車場には他に車が1台。準備をしているともう1台入って来た。オニイサンっぽい感じ。今日の足は沢も渉るだろうと、久しぶりにスパ長(知らない方もいるだろう。改めて「スパイク付き長靴」のこと)にした。そして、瀑泉さんのブログにあった写真、各所に配置されている「周辺地図」。これを刷り出しして持ってきた。1/25000地形図に丁石やら古の石造物が書き込まれたマップだ。これは、根本沢の沢コースを歩くに際しては、貴重なガイドだろう。

(詳細な案内図板。結果的には、これを見ながら本記事を作成した)

(いつもの不死熊橋。沢コースは左上に行く)

林道を歩いて不死熊橋。その手前にコース看板が置かれ、見ると「根本沢ルートは急峻で…危険。…自己責任で…」と記されている。そして隣には詳細な案内図。こちらは刷り出しで持参したものよりも詳しいが、角力場は敢えて記さなかったのか、スポットにはなっていない。いずれにしても、こんなものを見ると、その筋人ハイカーなら、危険であろうが中尾根ルートを予定変更して歩きたくなるのではないだろうか。

橋を渡るとすぐに林道ゲートがあり、その手前左に「根本沢(上級者)→」という標識がある。「上級者」ならまだしも、これが「熟練者」だったら尻込みだ。この沢コースの入口、なぜか帰路でここを下って来ることになるとは何ともお笑いの後日談。

(こんな感じ。スパ長には最適な歩きができる)

(最初の整備された橋)

(二十丁石)

スパ長のためか、登山靴なら慎重になりそうなところもサクサクと歩ける。まして、この時期だ。落ち葉の下は凍てついて滑る用心も必要だ。しばらく歩いて、その心配も今日に関してはスパ長を履いている限りは不要のようだ。そして、確かに目印も豊富で、かつてのように踏み跡頼みも必要なさそう。

早々に沢徒渉。橋がかかっている。長靴だから橋を使う必要もないが、新しい橋のようで渡ってみる。滑ることもなく快適に歩ける。なぜかバケツがあったりして。これがもっと奥にあったら名物になるかも。すぐに二十丁の石を見る。案内図にない二十一丁と思ったが、よく見ると、「一」ではなくしっかりと「丁」の字になっている。

ここで余計なことだが、1間≒1.82mとして、1丁=1町=60間≒182mとなるから、根本山神社本社まで20丁だとすれば、ここから3.64kmということになる。やけに短い感じのイメージにはなる。

(根本沢を見下ろすほどの高巻き)

かつての標識と新しい標識が入り乱れて続く。スパ長で歩いている限りでは、こんなところ、沢通しに行けるのになと思っていても、道筋はかなりの高巻きになっていたりする。むしろ、その高巻き、ロープを敷設されていても恐く感じるところもあるが、ここは、律義に道筋を辿る。まして、この時期だし、水も少ない。多い時なら、沢通しで行けないかもしれない。

ロープといえば、この大分先で、ロープを頼って岩トラバースをした際、固定されていると思って、頼りきって下りかけると、ロープがズレ動き、危うく岩から滑り落ちるところがあった。ロープが新しいと信頼しても、その辺は要注意だ。

(赤塗りの橋と石垣)

(こんな看板を目にするだけでも安心して歩ける)

話が前後したが、先に赤いペンキ塗りの橋が見えた。ここは、橋よりも階段状の積み石に興味を覚え、階段を見ながら手前で沢を渉ったから、この橋は渡らなかった。この石積みは横に長いものだったが、針金が巻かれていたところからして、往時の遺物かどうかは怪しい。

「根本山3.5km」の標識。これは従来の標識。紅葉後のかけらすらない。樹々の葉はもう落ち、沢の広い両岸ともに落ち葉が堆積している。その間を根本沢が流れている。これが、25年前に見て記憶のある風景だ。自分には懐かしくもあり、気持ちを新たにしても好きな光景だ。視界は広いから、動く黒い異物がいればすぐに大分先から用心もできる。そういえば、ここを初めて歩いた時にカモシカを見た記憶がある。

(簡単そうだが真下には行けなかった)

左手に岩穴が見えた。何かありそう。もしかして石仏でも祀られているのかなと思い、岩に上がって覗き込もうとしたが、もう2歩の登りが無理。手がかりがなく滑りそうで退去したが、腕を伸ばして撮った写真を後で見る限りは中は黒く写り、ただの穴だったかもしれない。

(ここも高巻きだが恐怖感はない)

(十四丁石)

明瞭な落ち葉の踏み跡を律義に沢を巻きながら歩いて行く。十四丁に出る。ヒラキデ沢の出合い。ここで瀑泉さんが撮られた周辺図を刷り出して持って来たことになる。ここは看板類の賑やかなところで、保安林やらコース標識もある。

また橋を渡り、キツトヤ沢出合い。ここに十三丁石があったはずだが、写真では残っていなかったので見忘れていたのだろう。改めて不死熊橋手前に置かれていた案内図を見ると、十三丁石は「キツトヤ沢出合を過ぎた大岩の下」とあった。自分が持参した「周辺地図」よりも、こちらの方が解説付きでやはり詳しい。

(別に橋を渡る必要もないが)

(不可解な石積み)

(シオジ橋)

(十丁石)

(続いて九丁石)

また橋。手書きの標識には「シオジはし」とある。左岸に渡ると苔むした石積みのようなものがあって、この辺は「シオジの森」と呼ばれているようだが、森というよりも岩壁沿いになっていて、この先で十丁石を確認。十一、十二丁石は流されたのだろうか。九丁石を見て、根本山2.5kmの標識。

こういう見通しの良い沢沿いの風景が続くのもいいが、次第に飽きてもくる。ずっとなだらかな沢沿いの歩きだ。変化も欲しくなる。丁石もさることながら、もっと別の石造物を見たいもの。そういえば、後続のオニイサンは出発以来見ていないが、中尾根歩きだったのだろうか。こちらはゆっくり歩いている。振り返っても姿は見えない。

(実は次第に飽きてきている)

(六丁石)

(「魚止めの滝」か?)

大割沢を通過。そろそろ沢コースの後半部にさしかかっている。六丁石。先で沢が左から入り込む。小割沢。本流には小滝が流れている。せめて、これくらいの風景の変化は欲しい。実はこれが「魚止め滝」のようだ。ここは橋を右岸に渡って高巻く。この滝の手前に五丁石があったらしくまた見逃している。

(振り返って。ここで、ロープのたわみで危うく沢に滑り落ちそうになった)

ここの巻きは縦横にロープが張られていて、先ほど触れたが、ここで滑り落ちそうになった。むしろ、水量が少ない時は沢伝いの方がスパ長履きでは安全といえるかも。

(キノコ型の置物)

(そして円柱ポール)

(最初の石祠)

ようやく、ここで石造物が現れた。コケに覆われたキノコ型の積み石。触りはしなかったからしかとはわからないが、積み重ねではないかもしれない。周辺地図にも、入口案内板にも、この石のことは触れていない。流されたかもしれない丁石代わりに置いたものだろうか。こういうところに来ると、ちょっとコケむした物でも遺物に見えてくる。

この先には円柱状の石。岩の上に乗ってあるから、これもまた何かだろう。さっきのキノコ型と共に、案内図板には記されていない。ここには平たい石がある。ふと石祠が2基あるのに気づいた。ようやくお出ましか。案内図には「文政七年に寄進」とあったが、「文化」の間違いだろう。文「政」には読めない。柱も残っているから、石祠であっても神社だろう。ここで休憩し、菓子パンを食べて一服つける。

(二丁石)

(沢が合流する)

(平らな石と、意味ありげな石塔)

(岩の上の石塔)

沢の空間が狭くなって二丁石。ここに木根畑沢が流れ込むが、水はチョロチョロだ。周辺地図には二丁石の先の一丁石はなく、次のスポットは「籠堂跡」となっている。これらの丁石は足尾の庚申山のように、個人の寄進のようだ。二丁には「桐生四丁目なにがし」の名前が彫られている。

石段のような平らな石が出てきて石塔が現れる。彫られた字は消えている。そして岩の上にも石塔。雰囲気の変化が大分忙しくなってきた。これには「奉献根本山神宮 大天狗 小天狗」とあり、頭はなぜか窪みになっている。

沢は石ゴロになりかけたが、ここにも低い巻き道が通っている。コンクリのような石柱があったりするが、これが古い物ではないだろう。

(石段があって)

(また石塔)

(この上に何かが乗っていたのだろう)

十八段の石段を昇るとしっかり残った石塔。この辺が籠堂跡のようだ。石塔の側面には梵字とは違う篆書のような三文字が刻まれている。何と読むのか。なぜか錆びた鍬が立てかけられていたりしている。そして、これも石塔が載せられていたらしい台座だけが残っている。

(籠堂跡。横になった鉄梯子が見えている)

籠堂跡にはいろんなものが配置されている。石塔以外にも石積みの跡、石灯篭らしきもの。そして男坂にあった天保十二年製の鉄梯子。これは昨年の8月に登山道整備の際に掘り出されたものらしい。置かれた案内板にそう記されている。

そんなものを時間をかけて見ていると、オニイサンが上がって来た。やはり、こちらのコースを選んでいたか。先に行く。向こうも、ここで先行者がいたのに気づいたのではないか。

(男坂と女坂の分岐。まずは右の男坂に入ってみる)

(これが「不動の滝」か)

(しかと写っていないが不動明王像)

男坂と女坂の分岐に差しかかる。コース標識は左の女坂を誘っているが、男坂には不動明王が置かれているらしく、先ずはそれを見に行く。「不動の滝 不動明王石像 →」の標識がある。

不動の滝とはいっても水は浸み出ている程度のもので、滝のある気配はない。不動明王像は洞窟のようなところにあるのだが、そこに至るまでが足場は悪く、ロープが張られている。像を拝見する。ここは水量のある時は滝の中ということなのだろうか。

(さらに少し行くと石祠)

ここで、普通は引き返すようだが、ちょっと上の様子を見に行くと、ここを登って行くのはしんどそうだなと思いながらも、新しいロープが張られていたりしているから、男坂を登り上げるのは無理でもないのだろう。見上げると、石祠のようなものが見えた。近づく。神社のようだ。この神社、案内図には出ていない。もしかすれば、男坂から角力場に行き着くルートがあるのかもしれない。

結果的には、想定としてこのまま登って行けばよかったが、引き返して女坂に入る。さて、ここで記した「女坂」だが、同じ桐生の吾妻山のように女坂、男坂がコースとして分かれているわけではない。標識は基本的に女坂一通で、男坂不動明王像のあるコースから先に標識はなく、分岐に戻って左に向かうようになっている。さっき見た鉄梯子の説明板には「主参拝路は男坂(表坂)」に対し、「今も使われている女坂(裏坂)」という形で記されているから、表坂は険しいので、巻きの裏坂を使うようになり、今に至っていると解釈できる。男坂に果たしてどんな石造物があるのか予想もできないが、戻って女坂を歩いたところでは、石造物もあったし、江戸期の頃から女坂がメインで使われていたことが想像はできる。

(女坂の鉄梯子)

(石塔が続く)

先ずは鉄梯子。この梯子も天保期の物のようだが、今なお現役で使われているとは、当時の鋳造技術もすごかったのだろう。とはいえ、全面的に信頼して使うにはためらいもあり、かなり神経を使いながら登る。こんな古い鉄梯子、どこかにもあったが忘れた。

滑りそうな岩場(とはいっても傾斜は緩い)をロープ伝いに登って行くと、また石塔。案内図の解説によると、田沼講中から寄進された、根本山の最大の石塔だそうだ。頭には何か知らないが、鉄の四角いのが載っている。これにも大天狗と小天狗の文字が彫られ、飛駒の地名も彫られている。

(烏天狗像かと思ってしまった)

(そして根本山神社が右上に見える)

その上には首欠けの地蔵。これ、安政年間の薬師如来像だそうだ。右手に杖だか錫杖、左手には丸い物を持っている。これが薬壺(というらしい薬箱)だとすれば、確かに薬師如来だろうな。こちら、その時はただの地蔵さんとばかりに思っていた。

右手にようやく神社らしきものが見えてきた。この風景だけは記憶がある。あるいは、ハイトスさん記事で見たことがあるから頭に残っているのか。

長々と記したのでこれからはあっさりと。それでいて失敗談はいつものように続く。

(クサリ場がでてきて)

(鐘楼堂)

(根本山神社本社)

(本殿)

(鐘楼堂の足場)

日陰のためか霜柱が残る岩場の斜面にはクサリが垂れている。これも年代物か。ここは別にクサリを使わずともに登れる。目の前には鐘楼、奥には神社。これが根本山神社の本社らしい。危なげな板床を渡って本殿まで覗きに行ったが、ここは分岐したヤセ尾根の上にあり、何とも落ち着かないところだ。鐘撞堂の足場にしても、いつ崩れてもおかしくない状態だ。鐘撞堂といえば、だれかのブログに、鐘を叩きたかったが叩くものがないのでやめたと記されていた。よく見れば、しっかり木槌があるじゃないか。戻って樹の根に腰かけて一服。谷を挟んで向こうに見えるのが地図上は破線になっている尾根の一角だろう。

(知らずに男沢に下りかける)

(男沢を覗く)

さてと腰を上げる。実はこのまま正面の尾根続きに乗れば良いだけの話だったのだが、尾根を離れた右下に踏み跡があったので、これがルートと勘違いして下る。ましてロープもあった。下ると、あれっといった感じで、右下に踏み跡とロープが続いてはいるものの、谷間の下りになっていて、左上には踏み跡すらない。ここを下るのはまずかろう。ふと思った。男坂を登ればここに出るのかと。

正解尾根を見上げるとさっきのオニイサンが登っている姿が見える。籠堂跡で長時間休憩をとっていたのだろうか。探索していたにしては神社にも寄らないのもまたおかしい。人様の歩きのことはどうでもいいが、元に戻るのも何だから、正解尾根に直登して攀じ登ることにした。

(こんなところを四つん這いで登って)

(正規ルートに復帰)

(獅子岩)

(獅子岩から。三角山と奥に日光白根山)

足場が悪く、かなり手こずったが、何とか、クサリが置かれた尾根に這い上がった。余計なことをしてしまったものだ。戻れば良かっただけのことなのに。

獅子岩通過。岩の上に登ってみると、穴の開いた箱型の石造物があった。ここから正面に三角形の山が見える。この山は瀑泉さんのブログによると三角山(1091m)だそうだが、後で地図を見ると、桐生とみどり市の境界線上にあるピークだ。おそらく、あの辺はまだ歩いたことがないと思う。ここから見る限り、そして地図を見る限りは、根本山直下で迷わない限りは行けそうな気もする。ネット情報では、クサリやロープが設えているようだ。

(急斜面を登りながら)

(日光連山を眺める)

(途中に根本山神社の奥社)

急斜面の鎖場を登って行く。ちょっと緊張する。積極的には歩きたくないところだ。登りながら男体山や白くなった日光白根を眺める。

根本山神社奥社が置かれていた。傍に丸みを帯びた石を載せた台座のようなものがある。石灯篭でも置かれていたのか。

(行者山)

(これを突破して角力場に向かう)

さらに登って行者山に到着。小高い丘といったところだ。さて、ここからが本日のメイン目的となる歩きになる。角力場は地図上の破線路を一旦下ることになる。不確かなのは、ハイトスさん軌跡では破線路から北東方向に分岐しているポイントだ。地形図では、何となく尾根になっている感じのところに向かうらしい。その分岐がわかればいいが。

角力場の方向にはロープが張られ、通行止めになっている。間違って直進してしまう人もいたのだろう。本ルートはここで南向きから東に方向転換している。

(写りは悪いが明瞭な尾根筋)

(踏み跡もある)

(途中で。袈裟丸方面。右に三角山)

(次第に急な下りになり)

(ここで尾根が分かれる。この写真ではわからないが、左の直進尾根、間の谷間、右の小尾根となっている。実は写真がすべてピンボケでこれしか載せられなかった)

明瞭な尾根は地図破線に合わせて西から北に向かう。部分的に荒れて細いところもあるが、概ね危うげなく歩いて行ける。踏み跡もあるし、ピンクテープもある。下り基調で部分的に登って下ると、次第に急になってきた。そろそろ破線路が尾根から外れて沢型に向かうあたりに着いた。ここにもピンクテープがある。

尾根が二分していた。直進は明らかに北に向かって根本沢に出るだろう。そして右の尾根はどこに出るんだろう。男坂に向かっている感じもする。そして、その間の窪みが、おそらくは破線路の続きだろう。ここで悩んだ。ハイトスさんの軌跡を地図にマーカーを入れてきたが、拡大されたルート図でもないため、こんな感じだろうと書き込んだマーカーだった。ちょっとだけ破線路に入り込むのか、右尾根をそのまま下るのかまったくわからない。テープはこの先には目に入らない。そもそも何のためのテープなのかも不明なのに追うわけにもいくまい。それとも、もう少し直進尾根を下ってから方向転換するのか

折衷案で、間の沢型を降りてみようか。というのも、直進尾根も右尾根もこの先がおそろしく急になっていたためだ。少し下ると、その先も見えてくる。ここも先がかなりヤバそうだ。むしろ、樹のある右尾根を下った方が無難のようだが、見た目、樹々は痩せている。登るには問題なかろう。四つん這いになるだけのことだ。あれを下るとなると、自分にはロープが必要だ。地形図を見る限りはそんなに急斜面とも思っていなかったので、お助けロープ10mしか持参していない。やめるか。オレには無理だな。あっさりと行者山に戻ることにした。

(行者山の南西尾根)

途中、ハイトスさんが下った南西尾根も観察したが、ここもまた、自分には対象外の感があった。急斜面じゃないか。ここも無謀だな。しかし、ハイトスさんはすごいね。たいした方だ。真似できませんわ。

(根本山方面に向かう)

(中尾根十字路)

今日は角力場が目的で来たから、当初から根本山に寄り道するつもりはなく、中尾根から下るつもりでいた。行者山の下りには太いクサリ場になっている。つかめば手袋が茶色になりそうだ。道は明瞭になり、左手から道が合流する。そして中尾根十字路に着いた。

あ~ぁとため息をつきながら一服し、おにぎりでも食べて下るかと、石に腰かけると、考えてみれば何とも不自然。こんなところで食事をしているスタイルはちょっとおかしいんじゃないのか。

(結局、根本山に登ることになった)

(石祠)

(根本山山頂)

仕方なく根本山に登って、山頂でランチにするか。もう紅葉の跡形もなくなり、樹々の葉はほとんど落ちている。胴体のなくなった石祠を見ていると、ネエチャンが下って来た。山頂には例のオニイサンがいるかもな。

山頂にはだれもいなかった。風もなく、食事を済ませ、リンゴを食べながらぼんやりと陽だまりの中でくつろいだ。銃声が立て続けに2発聞こえた。勢田東方面からだった。それっきり。

(中尾根で帰路に就く)

(久しぶりの中尾根は、これまでのイメージと違っていた。葉が落ちたからだろうか)

(また石祠)

下る。中尾根はヒノキの植林の中の下りが続くといったイメージがあったが、意外に開けていて雰囲気も良い。自分の記憶もあてにならないものだ。右手に行者山からの南西尾根が見えた。こうして見るとなだらかな尾根だけどなぁ。急なのは取り付きだけだったのかもね。

(植林に入り)

(林道に出る)

オッサンを追い越し、石祠。じっくり観察したかったが、オッサンの姿が見えて来たので先を急ぐ。植林に入り、林道に出た。

ここで錯覚をしていた。標識が置かれ、この写真もまたしっかりと撮っているのに、右に行ってしまった。標識には左「登山口 石鴨林道 不死熊橋」、右「根本沢コース」とあったのにだ。右に行くのは石鴨林道に出てからのこと。これも先入観。もっとも、左から女性が歩いて来たので、こちらもまたてっきり熊鷹山からの帰りだろう程度に思っていた。

(この標識できょとんとなっている)

(林道終点)

林道が上りになっていておかしいと思ったが、そのまま行った。振り返ると、すでに女性の姿は見えない。それでいて間違っていることに気づいてもいない。「注意 この下登山道有」の標識。何だかわけがわからなくなってきた。そうしているうちに林道は終点になり、ここで初めて林道を左に下るべきところを右に上がってしまったことを知った。標識はないが、左に下る踏み跡とテープが見え、まぁいいかとここを下ることにする。それでいながら、沢コースに戻るとはまだ思わずに、いずれ不死熊橋に出る別ルートがあるんだなと思ったりもしている。こうなるとお目出たい。

(何だかよくわからずのままに沢に向かって下っている)

(何ということはなく二十丁石の橋に出てしまった)

(再び同じところを歩いて)

(不死熊橋)

沢がどんどん近づいてくる。そのうちに左から踏み跡も下ってくる。おそらくさっきの「この下登山道」の道だろう。結果的に河原に出、橋を渡ると二十丁の標石があった。何ということはない。遠回りして下ることになっただけのこと。ここでようやく自分のやった事態を理解した。朝歩いた踏み跡を逆に辿って行くと、朝には気づかなかった「中尾根コース→」の標識を見て不死熊橋に出た。

(歩きながら、何でこうなったんだろうなんて思っている)

(帰着)

橋の先には車が1台。埼玉県ナンバーの車だ。駐車地に戻ると他に車が2台。自分より早々に置かれていた車とオニイサンの車はすでにない。他の2台のうち1台は追い抜いたオッサンのだろうなと思い、帰り支度をしていたら、不死熊橋に置いてあった車が下って来た。何と、運転はそのオッサンで、助手席には林道で見かけた女性が座っていた。つまり、女性がさっさと下り、なかなかオッサンが下りて来ないので登山口に様子を見に戻ったという構図だったのだろう。この女性を見なかったら、遠回りの下りにもならなかったのかもしれない。

帰りの車道、細いところもあって神経を使ったが、対向車はおろか、ハンターの車ももうなかった。早じまいしたのだろう。改めて角力場に行くことはないだろうが、今度行くのなら、男坂を登り上げてみたいなと思った。

※今回は記事のアップが遅れてしまっが、9日にハイトスさんが男坂経由で角力場に向かわれた記事が載っていた。やはり、同じようなことを考えてしまうようだ(そのレポは⇒これ)。これは後でじっくりと拝見することにしよう。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

歩かれている場所とはいえ,四半世紀も過ぎれば,新しい発見があったのではないでしょうか。

で,根本山参詣路の「案内図」,此って不死熊橋手前の駐車場にあったのですか。この前,見た記憶が無くて。おそらく,その後に設置されたのでしょうが,もう少し早く設置されていれば,二十丁石を見落とさずに済んだのにと残念で。

それと男坂の石祠,此方もハイトスさんの前記事に,先は「クライマーの領域」とあったので,不動滝から進まなかったケド,行けば良かったかとガッカリでしたヨ。

ところで角力場,やはり厳しかったようですネ。ただ,今回の男沢側に入った軌跡を見ると,直ぐ近くだったのではないかと思うのですが,実際,角力場がある尾根に乗るのは無理そうでした?来春は,丸岩岳から十二山根本山神社に寄って,上から角力場と思っていたんですケドねぇ。どうも,二十丁石の見落としや男坂の石祠のこともあるから,また,根本沢からかなぁ~。

ちなみに,中尾根からの戻り,林道を左に向かって,直ぐに尾根に乗るようですが,そのまま尾根通しに下るのではなくて,右(根本沢)に下って行くみたいですネ。

三境山の近くにでも行ったのかなあと思いますが近づかないようにします。

沢コース、ロープがたわんでいた辺り危うそうですね。沢沿いだけに整備に限界はあるのでしょうが沢安全靴でジャブった方が安全なのかなと。

勿論暖かくなってからの話ですが。

ハイトスさんが一週間後に歩かれた記録と併せると歩いたことのない場所ではありますがなんとなく周辺の様子が分かりました。

下から角力場も頑張ればいけるのかなあと思いましたが、祠の跡しかない場所にリスクを追っていくかは迷いますね。角力場に行くと根本山神社には寄れないし。

いずれ三境山への縦走する際に使おうかと思いましたが次第に飽きてこられたと言う沢コースとハイトスさんが下られた南西尾根、どちらを使った方が良いのかなとも悩み始めました。

三境山から1041地点に縦走してから谷間に下りる→角力場→根本山→1041地点→谷間→根本山神社→南西尾根というループもやれないことはないですがそこまでする情熱はないですね(笑)。

なかなかアップされないので根本沢の記事は見送りかなぁと寂しく思っておりました。

そうですか四半世紀ぶりですか。

今回男坂の石祠まで行かれたのですね。

正面の大岩を迂回すれば神社の直下まですぐの距離でした。

右側に迂回するように滝を登れば角力場への尾根に突端にいけそうだったのですが、

今回はあきらめました。

本当に同じようなことを考えるものですよ。

角力場への急斜面の尾根のくだりは案内してもらったから下りましたが、一人で行ったら

まずいけなかったと思います。

それなので今回男坂からいけないものかと調査の意味も有ったのですが、断念となってしまいました。

角力場へ降りる尾根、たそがれさんが躊躇するようなレベルだとたぶん自分には行けないでしょうね。むしろ南西尾根に興味を持ちましたので登りなら行けるかなと思いました。それにしても地形図の破線って正しくないか、変わったのか、そのような場所が他にも安蘇地域にはありますよね。

結局、角力場に関してはこんな結果で終わりましたが、その右尾根は分岐から見てえらく急斜面に見えただけのことで、実際に真上から見たわけではないのです。つまり深く見ていないのですよ。ただ、本尾根の上から(つまり横から)見た感じがえらく急なヤセで、樹も細い印象だったのでそのままに記しました。

いずれにせよ、自分のところからは近場でもあるし、男坂を含めて、近々に行ってみたいと思っています。後日、男坂でハイトスさんが逃げたらしいところも、果たして逃げずに済むのかも確認したいですからね。

「案内図」ですが、設置はほんの最近だったのでしょうかね。確かに新しいものではありましたけど。そうです。不死熊橋すぐ手前の駐車場に設置されていましたよ。隣にも新しい「根本山登山コース」というのが置かれていて、これは、どこにでもあるアバウトなものでした。

「この下登山道有」の標識でアレっと思いましたが、そうですか。一旦左に行って尾根乗りですか。私はそれを右に行って、直角に下った形ですが、確かに尾根から外れた斜面下りの踏み跡と合流しましたから、それでしょう。これもまた確認することにします。

ハイトスさんも、標石の発掘なんて課題を負わせられたりしてなかなか熱心ですが、それだけの地元精通者のバックがあるだけでも幸いで、こちらは、その後追いですから、まったくの資料不足が残念なところです。

ハンターは入り始めましたよ。解禁間もないので、待ちかねたハンターが続々と、といった感じでしたが、銃声2発で終わったのはどんなものだったのか。おそらく、自分がその立場で一人で行ったら、久しぶりの射撃を、例えば獲物ではなく樹を的にしてでも数発撃ちたくなるような気分になるのではと思うのですが。いずれにしても、安蘇の山々はこれからが要注意ですね。ことに年内の土日は。

根本山の沢コースの面白さは、単調な沢沿い歩きと、古道、石造物といったところでしょう。何もなければ、退屈で変化のない沢沿い歩きです。角力場にしても、ハイトスさん記事の写真では石造物の残骸があるだけのようでし、よほどの興味もなければ行くまでもないスポットでしょう。

ハイトスさんの最新記事では、男坂がお薦めのようなので、歩いてみたいとは思っています。ただ、根本山神社から誤って下ったところが男坂の登り切った場所だったのですが、そこからはロープは見えたものの、ちょっと険しい感じはしましたね。

実は、今月から、毎日ブラブラの日々から縁が切れてしまいましてね。なかなか記事の原稿を書く時間がとれずに遅いアップになりました。その間、ハイトスさんは再訪されたりしたようで、ちょっとあせりましたよ。人様の山のブログを見ても、コメントを入れるほどの気分的、時間的な余裕もなく、このままでは、しばらくは山も近場で済ます形になりそうで、ちょっとばかり落ち込んでいるところもあります。

さて、そんな「近場」ですが、おそらく、すぐに私も再訪になるでしょう。男坂からはそんなにあっけなく神社でしたか。上から覗いた限りはかなり険しい谷間ルートに見えていましたけどね。

右に迂回調子で滝を登れば角力場尾根の突端ですね。了解いたしました。果たして角力場尾根がどれか特定できれば幸いですけどね。何せ、角力場がどこにあるのかも怪しいところですから。

ハイトスさんのマーキングしたところもチェックして来ることにしますよ、流されたにしても範囲は限られているでしょうし。

それにしても、天狗の架け橋の赤ペンキにせよ、瀑泉さんが見られなかった「案内図」にしても、ここのところの根本山の登山道の整備は急ピッチのようですね。私は、いずれもハイトスさん、瀑泉さんが確認済みのものとばかりに思っていましたよ。

私のレベルはたかが知れたこと、みー猫さんなら重々にご承知のことと思います。急に見えれば、試してみようなんて気はさらさら起きず、尾根上まで行って、確認もせず、あれじゃ無理だろうと思っただけのことです。

それ以前に、その尾根を行けば角力場に行けるんだろうなといった確証はまったくありませんでしたから。ハイトスさん記事では、その辺のぼかしが上手でしたし、軌跡図頼りもどんなものかなと思いもしていましたしね。

南西尾根、面白そうですね。ハイトスさん記事を見る限りは気分の良い尾根のようだし。あそこも、実際は見下ろした限りは急な感じはしましたけど、実際はそうでもないような気がしますよ。何せ、角力場への分岐、本尾根も谷間も角力尾根もやたらと急に見えた後だっただけに、あぁここもかといった感じでしたから。

破線路はどんなものがベースにあって記されているのかいつも不思議に思っています。最近は、実線もあてにならないような感じがします。頼りきると、本当に危険なことになるかもしれませんね。まして、等高線の幅もまた、現地ではまったく状況が違ったりしているし。