ばあちゃんの畑の一番下の部分は 長年 草を刈るだけで 野菜を作らずにきました。

笹が入り込み スギナがビッシリ生えていたのを 去年丁寧に草取りをし

時間をかけて管理機で耕して 里芋を植えたのですが

ばあちゃん曰く どうもセンチュウがいるらしい と言うのです。

ネコブセンチュウという言葉を知ったのは かなり昔です。

引き抜いたキュウリの根が ぼこぼこになっているのを見て

虫のような名前だけれど これは病気なのだ とずっと思ってきました。

なんとばあちゃんも 虫はいないし そこを耕した鍬でよそを耕すと センチュウがうつると言うから

私と同じように 病気だと思っていたらしいです。

ところが調べてみたら れっきとした虫 線虫だったのです。

1ミリ未満の透き通ったようなうなぎ型の虫だそうで 回虫も仲間だそうです。

小さくて透明では 見えるはずはありません。

センチュウが出す粘液が あのコブを作るらしいです。

対処法を調べたら ネマキングという緑肥が目に留まりました。

長泉で昔 その種を蒔き 冷蔵庫にまだ残っていたはず。

ありました。これこれ。古いけれど多分大丈夫でしょう。

センチュウのことを聞いてみようかと思い 農協の支所に寄りました。

この支所は 専業農家の中心にあります。

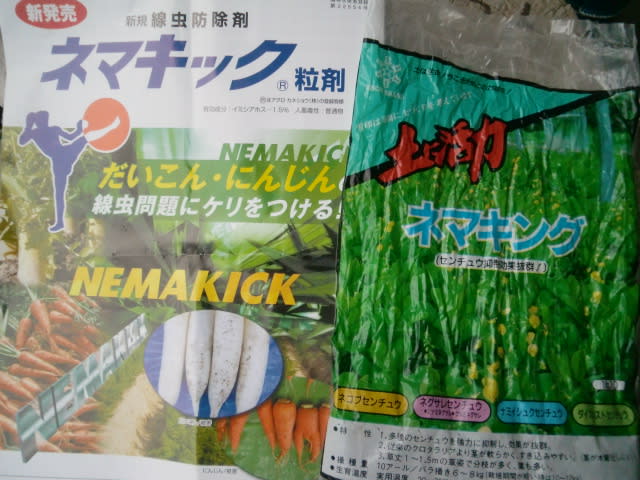

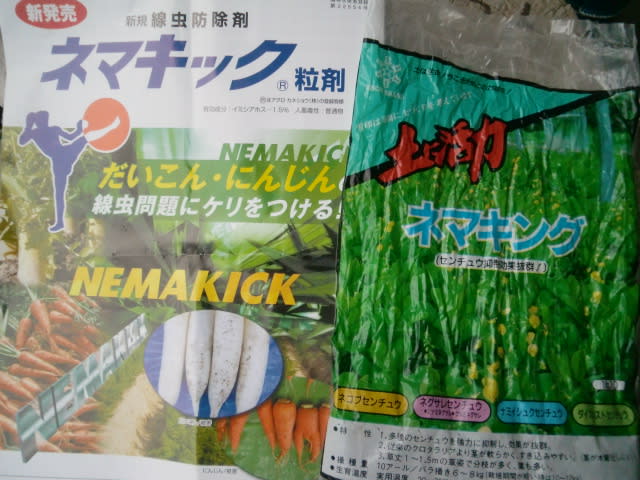

若い購買部の青年が教えてくれたのが 左のパンフレットにある農薬でした。

右側のしわしわ袋が 冷蔵庫から探してきたネマキングの種が入っている方です。

支所には 緑肥の種は置いてなくて 知識も無いようでした。

入り口にあった張り紙にも 先日の春の台風の後で

畑の病気を防ぐための薬剤をすすめる内容が 書かれていました。

帰り道 猛烈な違和感を覚えました。

できるだけ 農薬や化学肥料を使わずに作物を作った方がいいということは

みんな思っているはず。

なのに それらをせっせと斡旋するのが農協?

これが世の中の仕組みなのだと知りつつも むっとします。

ばあちゃんは経験から 落ち葉や草をたくさんすき込めば センチュウも減ると言っています。

私も もともと農薬を使うつもりは全く無いので 草と緑肥で対応します。

緑肥はネコブセンチュウにもネグサレセンチュウにも効く と書いてあるので やってみます。

農薬は使うのをやめると センチュウがどっと増えるというのも なるほどなと理解できます。

力で無理やり押さえつけたものは その力がなくなったとたん

息をひそめて隠れていたものが 待ってましたとばかりに エネルギーを爆発させるのでしょう。

これも 極めて自然なことです。

センチュウが虫だった それがわかって よかった!

笹が入り込み スギナがビッシリ生えていたのを 去年丁寧に草取りをし

時間をかけて管理機で耕して 里芋を植えたのですが

ばあちゃん曰く どうもセンチュウがいるらしい と言うのです。

ネコブセンチュウという言葉を知ったのは かなり昔です。

引き抜いたキュウリの根が ぼこぼこになっているのを見て

虫のような名前だけれど これは病気なのだ とずっと思ってきました。

なんとばあちゃんも 虫はいないし そこを耕した鍬でよそを耕すと センチュウがうつると言うから

私と同じように 病気だと思っていたらしいです。

ところが調べてみたら れっきとした虫 線虫だったのです。

1ミリ未満の透き通ったようなうなぎ型の虫だそうで 回虫も仲間だそうです。

小さくて透明では 見えるはずはありません。

センチュウが出す粘液が あのコブを作るらしいです。

対処法を調べたら ネマキングという緑肥が目に留まりました。

長泉で昔 その種を蒔き 冷蔵庫にまだ残っていたはず。

ありました。これこれ。古いけれど多分大丈夫でしょう。

センチュウのことを聞いてみようかと思い 農協の支所に寄りました。

この支所は 専業農家の中心にあります。

若い購買部の青年が教えてくれたのが 左のパンフレットにある農薬でした。

右側のしわしわ袋が 冷蔵庫から探してきたネマキングの種が入っている方です。

支所には 緑肥の種は置いてなくて 知識も無いようでした。

入り口にあった張り紙にも 先日の春の台風の後で

畑の病気を防ぐための薬剤をすすめる内容が 書かれていました。

帰り道 猛烈な違和感を覚えました。

できるだけ 農薬や化学肥料を使わずに作物を作った方がいいということは

みんな思っているはず。

なのに それらをせっせと斡旋するのが農協?

これが世の中の仕組みなのだと知りつつも むっとします。

ばあちゃんは経験から 落ち葉や草をたくさんすき込めば センチュウも減ると言っています。

私も もともと農薬を使うつもりは全く無いので 草と緑肥で対応します。

緑肥はネコブセンチュウにもネグサレセンチュウにも効く と書いてあるので やってみます。

農薬は使うのをやめると センチュウがどっと増えるというのも なるほどなと理解できます。

力で無理やり押さえつけたものは その力がなくなったとたん

息をひそめて隠れていたものが 待ってましたとばかりに エネルギーを爆発させるのでしょう。

これも 極めて自然なことです。

センチュウが虫だった それがわかって よかった!

センチュウの死骸が他の生物の栄養になる 言われてみて 気づきました。センチュウ=悪 そんな単純な見方をしていて 我ながらまだまだ思考が狭くて浅いと気づかされました。

いろんなものが それぞれの力を出して頑張り 後は自然にまかせる。ほどほどの暮らしができる幸せを もっとみんなで感じて欲しい そんな気がします。

微少生物なので寿命も短く、死骸は当然のごとく植物や他の微生物の栄養になります。

海のプランクトンと同じように、豊かであるほど収穫がありますが、特定種族だけがメジャーになると赤潮同様の被害に会います。

おばあ様がおっしゃる意味は「多様なセンチュウが育つ環境」ということでしょう。

多種多様な微生物が暮らす地面の中の環境とは、悪者がいてもたいした悪さはせず、いい者だからといって救世主にもならず、作物も微生物もそれぞれ所を得て、ほどほどに暮らしていける環境だと思います。

それがわたしの目指している環境であり、目標です。

花桃もやっと日の目をみて元気を回復したようでうれしいですね。

みんな自分の力を持っています。それを妨げているのが環境。それを見抜けないのが人間。

一つひとつの事実にに真理が隠されています。

それが少しずつ分かってきて、農作業って素敵だなと思う今日この頃です。