西予の旅の途中で内子座(愛媛県内子町)を見学しました。

平成18年3月、第一回・四国遍路の時に内子座へ来ています。

大洲から内子を通り次の宿までかなりの行程でしたが、

どうしても内子座だけは見ておきたいと思いました。

あれから早や五年の月日がたっています。

とても懐かしい気持ちで内子座の前に立ちました。

(屋根に招きキツネが・・)

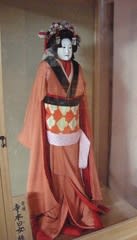

内子座のパンフより

この木造劇場は、木蝋や生糸の生産で栄えていた時代、

芸術・芸能を愛してやまない人々の熱意によってたてられました。

農閑期には、歌舞伎や文楽、また時には映画や落語などが演じられ、

当時の人々の心の糧、文化的な拠り所として愛されました。

内子座は、大正5年(1916)2月、大正天皇即位を祝い創建。

木造二階建て、瓦葺き入母屋造り。

ホールとして活用後、老朽化のため取り壊しになるところを、

町民の熱意により復元。昭和60年10月、劇場として再出発。

現在では年間7万人が訪れ、80日近くを劇場として活用されている。

古き良き時代を感じる舞台には、回り舞台、花道、すっぽん(花道の切穴。七三の位置にある)、

黒簾(くろみす、お囃子のいる所)、チョボ床(義太夫語りのいる所)があり、

すぐにも歌舞伎の幕が開きそうな素晴らしさです。

客席は、一階の升席と二階の椅子席があり、定員は650。

奈落(ならく、床下)に回り舞台を人力で回す仕掛けがあったので降りて行くと、

すっかり整備されていて、回り舞台は電動になっていました。

(舞台と升席)

(二階席)

(回り舞台)

・・・というわけで、取り壊されずに内子町のシンボルとして

今も文楽、演劇、コンサートなどに利用されています。

こんな素敵な舞台で演じられる人たちがちょっぴりうらやましく思います。

年に一回、「こんぴら歌舞伎」のように内子座で歌舞伎が上演されると、

内子座も町の人たちも活気づくことでしょうね。

その日が訪れるよう願ってやみません。

その時はご一報ください。 喜んで馳せ参じます。

(西予の旅 前へ) (次へ)

平成18年3月、第一回・四国遍路の時に内子座へ来ています。

大洲から内子を通り次の宿までかなりの行程でしたが、

どうしても内子座だけは見ておきたいと思いました。

あれから早や五年の月日がたっています。

とても懐かしい気持ちで内子座の前に立ちました。

(屋根に招きキツネが・・)

内子座のパンフより

この木造劇場は、木蝋や生糸の生産で栄えていた時代、

芸術・芸能を愛してやまない人々の熱意によってたてられました。

農閑期には、歌舞伎や文楽、また時には映画や落語などが演じられ、

当時の人々の心の糧、文化的な拠り所として愛されました。

内子座は、大正5年(1916)2月、大正天皇即位を祝い創建。

木造二階建て、瓦葺き入母屋造り。

ホールとして活用後、老朽化のため取り壊しになるところを、

町民の熱意により復元。昭和60年10月、劇場として再出発。

現在では年間7万人が訪れ、80日近くを劇場として活用されている。

古き良き時代を感じる舞台には、回り舞台、花道、すっぽん(花道の切穴。七三の位置にある)、

黒簾(くろみす、お囃子のいる所)、チョボ床(義太夫語りのいる所)があり、

すぐにも歌舞伎の幕が開きそうな素晴らしさです。

客席は、一階の升席と二階の椅子席があり、定員は650。

奈落(ならく、床下)に回り舞台を人力で回す仕掛けがあったので降りて行くと、

すっかり整備されていて、回り舞台は電動になっていました。

(舞台と升席)

(二階席)

(回り舞台)

・・・というわけで、取り壊されずに内子町のシンボルとして

今も文楽、演劇、コンサートなどに利用されています。

こんな素敵な舞台で演じられる人たちがちょっぴりうらやましく思います。

年に一回、「こんぴら歌舞伎」のように内子座で歌舞伎が上演されると、

内子座も町の人たちも活気づくことでしょうね。

その日が訪れるよう願ってやみません。

その時はご一報ください。 喜んで馳せ参じます。

(西予の旅 前へ) (次へ)