( 竹林の中の茶室 蓮華院 )

お正客さま、次いでお客様全員と挨拶を交わしながら、

日々の稽古、花月の修練、茶事の主客、懐石、茶会の水屋など、

共に過ごしたワンシーンがフラッシュバックしていきました。

もう二度と戻れない大切なシーンの数々。

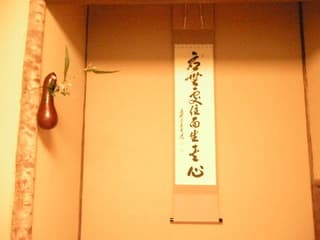

床の軸は「応無処住而生吾心(おうむしょじゅう にしょうごしん)」。

読み下しは、応(まさ)に住する処を無くし 而(しか)もその心を生ずべし。

筆は足立泰道老師、茶会のために書いていただきました。

昨年の茶飯釜の茶事で、松永耳庵翁の筆なるこの禅語に出合ったとき、

心の奥で深く感じるものがありました。

師匠や茶友に恵まれた今の環境を離れて、京都へ旅立つ・・・

まさに「応無処住 而生吾心」。

心をとらわれることなく、あるがままに自由自在にその心を向けよ

「金剛経」の一節です。

琵琶床には観世音菩薩と渦模様の釜敷に一蓮弁香合。

その昔、道元禅師を水難から救ってくださったという一葉観音にご臨席賜りました。

蓮華院に集ってくださった皆さまの安らかな人生行路を願って・・・。

緑と金の彩色が鮮やかな一蓮弁香合は、

明治末に東大寺大仏殿の修復古材で作られ、鉄光作です。

三溪園の茶会には、創設者・原三溪翁に敬意を表して一蓮弁香合を使っています。

主菓子を運び出し、襖を閉めました。

いよいよ濃茶です。

美味しい濃茶を・・・そう思うと胸がドキドキしてきました。

姿勢を正し、緊張感を持って、いつも通りの点前を心がけたつもりですが・・・。

重茶碗で二服お点てました。

(お服加減はいかがでしたか?・・)

濃茶は伊藤園の万歴の昔。

主菓子は栗きんとん、和作製(横浜市旭区)です。

先の茶碗は黒楽、長次郎の喝喰(かつじき)の写しで、昭楽造です。

後の茶碗は大井戸(一行釜)、

小林芙佐子先生に仕立てて頂いた古帛紗「紺地吉祥文金襴」を添えました。

茶碗が戻り、お正客様へ

「刻限が過ぎましてはご迷惑と存じますので

続いて薄茶を代点にて差し上げます」

と型どおりの挨拶をし(舌がもつれました・・)、

茶碗、建水を引いて、半東のKさんに薄茶をお願いしました。

蓮華院・名残りの茶会(1)へ (3)へ

お正客さま、次いでお客様全員と挨拶を交わしながら、

日々の稽古、花月の修練、茶事の主客、懐石、茶会の水屋など、

共に過ごしたワンシーンがフラッシュバックしていきました。

もう二度と戻れない大切なシーンの数々。

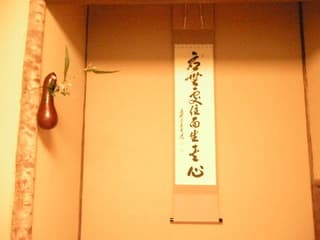

床の軸は「応無処住而生吾心(おうむしょじゅう にしょうごしん)」。

読み下しは、応(まさ)に住する処を無くし 而(しか)もその心を生ずべし。

筆は足立泰道老師、茶会のために書いていただきました。

昨年の茶飯釜の茶事で、松永耳庵翁の筆なるこの禅語に出合ったとき、

心の奥で深く感じるものがありました。

師匠や茶友に恵まれた今の環境を離れて、京都へ旅立つ・・・

まさに「応無処住 而生吾心」。

心をとらわれることなく、あるがままに自由自在にその心を向けよ

「金剛経」の一節です。

琵琶床には観世音菩薩と渦模様の釜敷に一蓮弁香合。

その昔、道元禅師を水難から救ってくださったという一葉観音にご臨席賜りました。

蓮華院に集ってくださった皆さまの安らかな人生行路を願って・・・。

緑と金の彩色が鮮やかな一蓮弁香合は、

明治末に東大寺大仏殿の修復古材で作られ、鉄光作です。

三溪園の茶会には、創設者・原三溪翁に敬意を表して一蓮弁香合を使っています。

主菓子を運び出し、襖を閉めました。

いよいよ濃茶です。

美味しい濃茶を・・・そう思うと胸がドキドキしてきました。

姿勢を正し、緊張感を持って、いつも通りの点前を心がけたつもりですが・・・。

重茶碗で二服お点てました。

(お服加減はいかがでしたか?・・)

濃茶は伊藤園の万歴の昔。

主菓子は栗きんとん、和作製(横浜市旭区)です。

先の茶碗は黒楽、長次郎の喝喰(かつじき)の写しで、昭楽造です。

後の茶碗は大井戸(一行釜)、

小林芙佐子先生に仕立てて頂いた古帛紗「紺地吉祥文金襴」を添えました。

茶碗が戻り、お正客様へ

「刻限が過ぎましてはご迷惑と存じますので

続いて薄茶を代点にて差し上げます」

と型どおりの挨拶をし(舌がもつれました・・)、

茶碗、建水を引いて、半東のKさんに薄茶をお願いしました。

蓮華院・名残りの茶会(1)へ (3)へ