やっとインフルエンザも収まりました。

私も最初に風邪にかかってしまい、3日間寝ていましたがその後1週間も出られませんでした。

その後施設の方が次々と掛かり、風邪だけだったのですが私が移してしまったのではないかと疑われました。(笑)

さて、昨年11月16.17日に開催されたお祭りの続きの話です。

八王子市追分町から高尾駅入口まで、ほぼ4kmにわたる甲州街道(国道20号)の両側に、約770本のいちょう並木が並んでいます。

季節に応じてそれぞれの風景で街を彩り、特に秋になると美しく黄葉し、道行く人の目を楽しませてくれます。

上の写真は多摩御陵に行く道です。

隣は高尾警察で、普段は静かで車庫証明ぐらいしか用事はないです。

しかし、お祭りが始まると警察は滅茶苦茶忙しくなります。

八王子いちょう祭りは、その黄葉の時期に合わせて開催されます。

このいちょう並木を守り育ててきた沿道の人々や、新旧の市民、さらに、学生や若い市民たちとの交流が盛んなこのお祭り。

八王子の街を愛する心をお互いに確かめ合いつつ、育てる機会を作り、併せて、自然と心のふれあう地域文化を創造しています。

地域の発展と社会的な拡がりを作ることを目指して、市民の活力を生かして協働のまちづくりを推進しています。

有志市民により企画され、多くの市民の参画を得て市民手づくりの新しい祭りとして実施運営されているのがこのお祭りです。

よさこい祭りの本番です。とても賑やかで老若男女が楽しんでます。

開催場所のあちらこちらでいろいろな行事が行われています。

ここではステージだけのお話をしようと思います。

東浅川を挟んで両側に多摩御陵公園があります。

16日の9:30からは近隣の幼稚園や保育園の園児たちによるパレードがあります。

その後、フラダンスステージやベリーダンスといった踊りの舞台が披露されました。

午後にはコーラスや弾き語りのアコースティックライブ。

パラスポーツ広報やステージの最後にはチアパフォーマンスやむーちゃんダンスがありました。

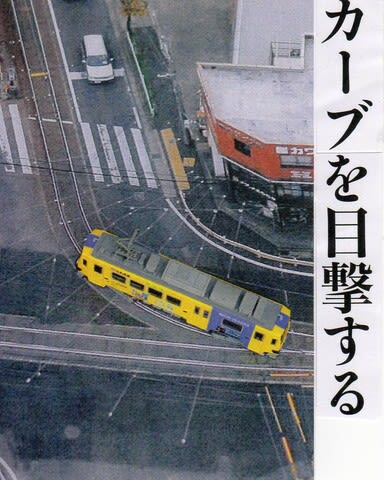

とりあえずこの辺まで来るとやっと紅葉が見られます。

左は高尾駅、右は大月方面です。

17日は朝から太極拳を基にした健康づくり体操が行われていました。

その後もIs dance パフォーマンスや花笠音頭が披露されていました。

午後に第45回八王子いちょう祭りセレモニーが行われていました。

これは、八王子市・苫小牧市、日光市などの姉妹都市盟約50周年記念セレモニーも一緒に行われていました。

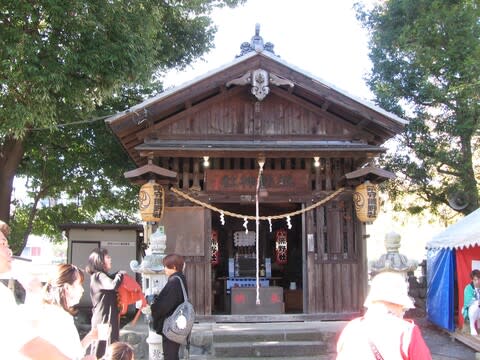

熊野神社でお囃子が始まります。

熊野神社にみんな集まってきて賑やかになってきました。

お神楽の舞を楽しそうにやっています。

原宿関所でスタンプを押してもらってます。楽しい場所になっています。

今日はこの辺で。また月末までに次の日記を考えておきます。