木曽義仲が討死して数年後、美しい尼僧がここに庵を結び、

義仲の菩提を弔ったという。里人が名を尋ねると

「われは名もなき女性(にょしょう)」と答えるだけでした。

この尼こそ義仲の側室巴御前でした。

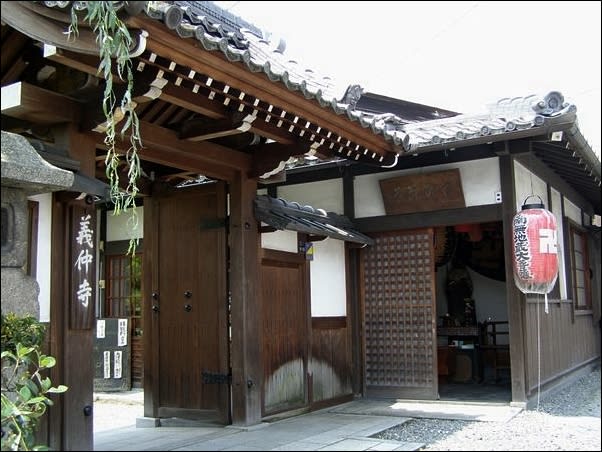

義仲寺山門横の巴地蔵堂は巴御前を追福するためのお堂です。

本尊の石彫地蔵は地元民に古くから信仰され、八月のお地蔵さんを祀る行事、

地蔵盆が町内の人々によって賑やかに行われています。

山門を入って左手、身余堂の前に山吹供養塚、そして

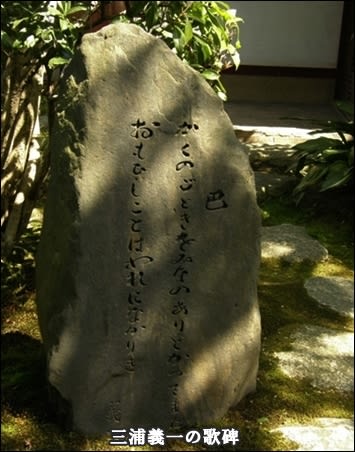

♪かくのごとき をみなのありと かってまたおもひしことは われになかりき と

巴を詠んだ三浦義一の歌碑が巴塚の傍にあり、

巴塚の向こうには、義仲の墓、芭蕉の塚が並んでいます。

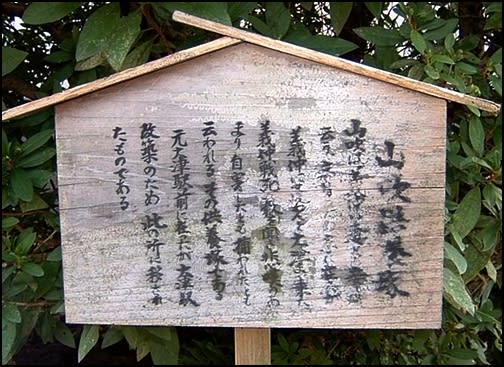

山吹供養塚

「山吹は義仲の妻そして妾とも云う病身のため京に在ったが、義仲に逢わんと

大津まで来た。義仲戦死の報を聞き悲嘆のあまり自害したとも

捕られたとも云われるその供養塚である。元大津駅前に在ったが

大津駅改築のため此の所に移されたものである」

山吹塚

大津市の秋岸寺は山吹御前終焉の地と伝えられ、

かってはその菩提を弔った山吹地蔵と供養塚がありました。

大正10年(1921)8月に大津駅開業に伴い、駅の西側一帯にあった

秋岸寺は廃寺となり、供養塚は、昭和48年に義仲寺の境内に移されましたが、

お地蔵様だけが取り残され、現在、駅の横に「山吹地蔵」という祠があります。

山吹ゆかりの地を下記のサイトでご覧ください。

山吹御前の塚

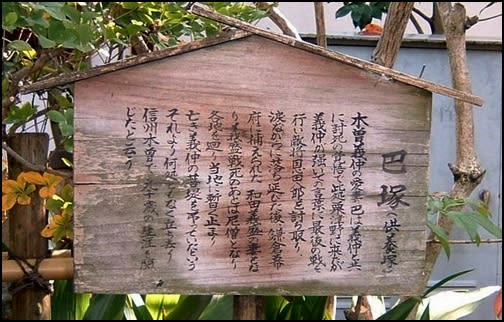

巴塚(供養塚)

木曽義仲の愛妻 巴は義仲と共に討死の覚悟で此処粟津野に来たが、義仲が

強いての言葉に最期の戦を行い、敵将恩田八郎を討ち取り涙ながらに

落ち延びた後 鎌倉幕府に捕えられた。和田義盛の妻となり義盛戦死のあとは

尼僧となり各地を廻り当地に暫く止まり 亡き義仲の菩提を弔っていたという。

それより何処ともなく立ち去り、信州木曽で九十歳の生涯を閉じたと云う。

義仲・芭蕉塚辺に「朝日将軍木曽源公遺跡之碑」があります。

義仲末裔と称し、晩年侍医として仕えた葦原検校源義長が

天保3年(1832)義仲公六百五十年記念に建てた石碑です。

碑文は風化されて読めませんが、拓本に取って判読された銘文が

『義仲寺と蝶夢』に載せられているのでご紹介します。

「義仲公に四子あり 長子義隆は右大将に殺され 次子義重先に卒し

三子義基 四子義宗逃れて外戚に依った

その裔室町将軍に従って信中を受封し代々讃岐守また伊予守を相承し

或いは織田氏に属して筑摩 安曇二郡を領した者

伊予松山に在って千石を領した者 或いは剣道を以て尾州藩に仕えた者など

錚々(そうそう)たる人士が綿歴して居り義仲伝研究上に得る処が少なくない

尚筆者男谷思考は通称彦四郎燕斎と号し

養子に男谷下総守あり 勝海舟の伯父に当たる人である」

この碑の題額は信濃松代藩主で徳川吉宗の曾孫に当たる真田幸貫、

選文(文章)は林羅山から八代目の大学頭林述斎、

それに儒者で表右筆(おもてゆうひつ)、男谷思孝の筆と一流のメンバーです。

なお、義仲の系譜を「西筑摩郡誌」 では初代を木曽義仲として

2代目を二男義重としていますが、江戸時代、木曽代官山村家が編纂した

「木曽考」によると、義仲を初代とし、2代目は三男義基としています。

木曽八幡社

昭和51年無名庵、粟津文庫を拡張新造し史料観を新築。

義仲寺の鎮守として、

古図に見える木曽八幡社の社殿鳥居を併せて新造、

11月13日夜、遷宮の御儀が行われました。

これらの土木建築及び落慶の一切の費用は、

京都に本社を置く一教育出版社の寄進によるものです。

『参考資料』

高木蒼梧「義仲寺と蝶夢」義仲寺史蹟保存会 「木曽義仲のすべて」新人物往来社

「朝日将軍木曽義仲」日義村役場