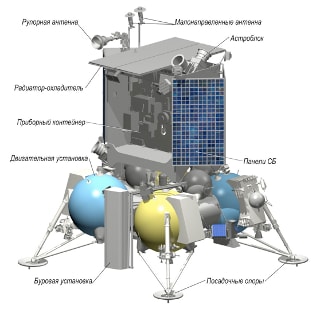

ロシアの月探査機“ルナ・グローブ1”の着陸地点が、月の南極になるようです。

“ルナ・グローブ1”は、ロシアにとっては、約40年ぶりに打ち上げる月探査機です。

2015年から2016年に打ち上げを計画していて、月に着陸し月面から通信を行う技術の試験、月の砂“レゴリス”や大気に関する調査を行います。

もともと、北極と南極のどちらに着陸するか、が検討されていたんですよねー

地形学と、水の存在が示唆されている点から、南極が選ばれたようです。

まぁー ロシア科学アカデミー宇宙研究所では、まだいくつかの着陸地の候補を検討中なんですがねー

候補地は月のクレーターではないようで、その詳細は近い内に公表されるようです。

また、その後は月を周回する探査機“ルナ・グローブ2”や、インドとの共同計画である“ルナ・レスルス”などが控えているのですが…

“ルナ・グローブ1”の質量過多や、2011年に起きた“フォボス・グルント”の失敗で、計画は遅れつつあるようです。

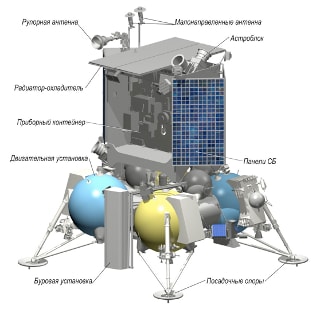

“ルナ・グローブ1”は、ロシアにとっては、約40年ぶりに打ち上げる月探査機です。

2015年から2016年に打ち上げを計画していて、月に着陸し月面から通信を行う技術の試験、月の砂“レゴリス”や大気に関する調査を行います。

もともと、北極と南極のどちらに着陸するか、が検討されていたんですよねー

地形学と、水の存在が示唆されている点から、南極が選ばれたようです。

まぁー ロシア科学アカデミー宇宙研究所では、まだいくつかの着陸地の候補を検討中なんですがねー

候補地は月のクレーターではないようで、その詳細は近い内に公表されるようです。

また、その後は月を周回する探査機“ルナ・グローブ2”や、インドとの共同計画である“ルナ・レスルス”などが控えているのですが…

“ルナ・グローブ1”の質量過多や、2011年に起きた“フォボス・グルント”の失敗で、計画は遅れつつあるようです。