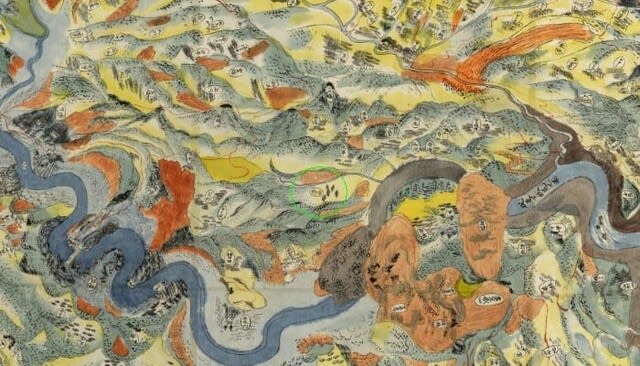

5/14㈰、「ハザードマップを持って、地滑り現場を見て回る」ツアーで次に向かったのは信州新町の岩倉山。ここは1847年の善光寺地震の際、地滑りが起こり、犀川を堰き止める高さ60mの自然ダムができ、それが地震後に決壊して、川中島扇状地を押し流し、さらには信濃川の下流、新潟県にも大きな被害をもたらした、場所。地盤が弱く、最近も道路崩落で国道19号線がしばしば不通になる場所でもある。

地滑りの結果、下部で犀川を堰き止めただけでなく、不思議なことに地滑りの上部にも大きな池ができている。

地滑りのメカニズムを聞いて、ようやく合点がいったのだが、地滑りは山塊全体がすべり面の上を滑って落ちる。落ちた後には往々にしてU字状、もしくは凹状の土地が残り、動いた山塊との間が窪地となり、そこが池になるのだそうだ。

岩倉山の地滑りの規模は想像を絶していて、数kmに渡って山が流れ、犀川を60mの高さで堰き止めたため、八坂、生坂は水没したらしい。岩倉山から数km下り、犀川の閉塞点に立つと、その時流れてきた土砂とオリジナルの地表との境が、川岸に露出している。

下の写真、川面から1m位上の割れ目がその境界線だ。

この地点は道の駅のすぐ近く。いまだに国道19号が動くのも当たり前だね。

つぎに向かったのは長峰山、ブラタモリで大塚教授がタモリに扇状地の説明をした場所。残念ながら雨で見通しが悪い。それでも、右側の扇状地が何となく白っぽく、左側の扇状地が少し黒っぽいようなきがする。

長峰山をくだり、次は熊倉の渡しへ。

犀川の左岸をサイクリング中に、この熊倉の辺りだけが、奈良井川や安曇野よりも10m位高く成っていて、不思議に思っていた。多分河岸段丘の残りだろうかと思っていたのだが、河岸段丘ではなく、実はここはフォッサマグナの段丘なのだそうだ。

ここは断層の上だが、地盤も固く、犀川が洪水を起こしても安全なので、耐震性の高い建物なら住むのには良い場所なのだそうだ。

と言う事で、大塚教授の授業を聞きながらバスツアーのできた一日、非常に有意義であった。

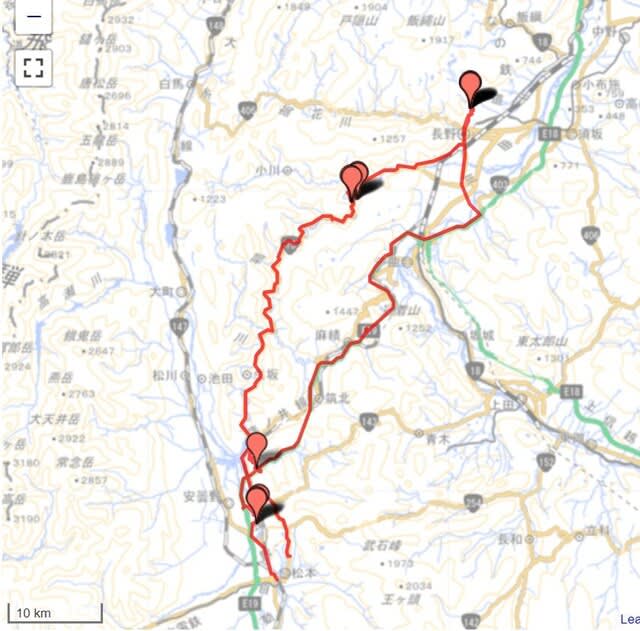

ツアーで立ち寄った場所は下記の地図を参照ください。