1/72 AML 九七式艦上偵察機 完成です

第十二航空隊、Shanghai-Hankow、1937-40

どうもオモチャっぽく見えるのは、バキュームフォームのキャノピーを直線状に切り離してしまったせいです。

キャノピーと主翼の形状がどうもしっくりきませんが、手持ち資料が何もなく、ネットで検索しても図面らしきものは殆ど無いので何とも言えません。

1/72 AML 九七式艦上偵察機 完成です

第十二航空隊、Shanghai-Hankow、1937-40

どうもオモチャっぽく見えるのは、バキュームフォームのキャノピーを直線状に切り離してしまったせいです。

キャノピーと主翼の形状がどうもしっくりきませんが、手持ち資料が何もなく、ネットで検索しても図面らしきものは殆ど無いので何とも言えません。

1/72 AML 九七式艦上偵察機製作続き

プロペラは、VICカラーの茶色(プロペラ)を使います。

機体のシルバーは、ファレホの71.062 Aluminum

光沢クリアーで塗装面を保護してデカールを貼ります。

胴体後部の帯が少し曲がってしまいました

ピトー管は真鍮線とパイプで作り直し

アンテナ線を張ってしまいます

キャノピーへ支柱を立てるのではなく、胴体側面と主翼からアンテナ線を引き出します。

この絵を参考に、

主翼上面と胴体側面は0.4mmの穴を貫通させてます。

水平尾翼前縁は前方から0.4mmの穴を開けて、ファインリギングを差し込んで瞬間接着剤で固定

張りすぎず、弛ませないように左右同じようなテンションにするのがちょっと面倒でした

|

|

1/72 AML 九七式艦上偵察機製作続き

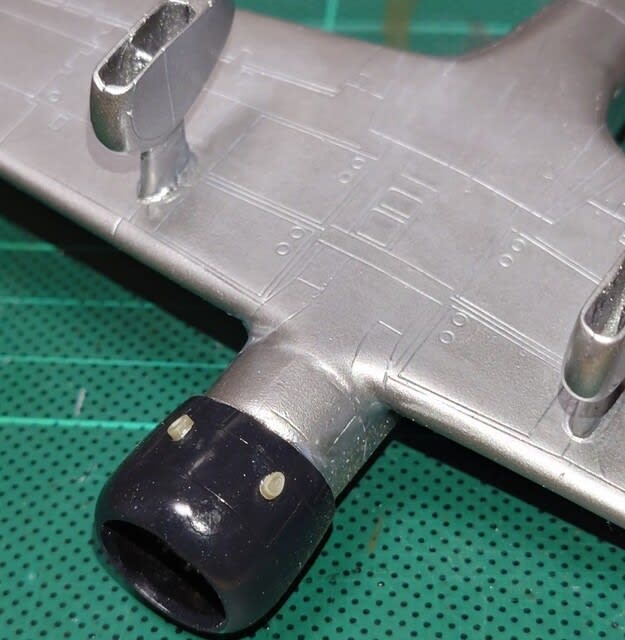

合わせ目を消して、スジボリを復活させ、エンジンを取り付け、

下面もスジボリを掘り直しておきます。

カウリングも成形、プロペラは若干ですが薄く削って形を整えて、

キャノピーのマスキング後、位置を合わせて接着しておきます。

九七式二号艦攻と同じように、エポキシ接着剤で固定した後、UVジェルクリアSで隙間の無いよう埋めて硬化させます。

この機体は保安塗装にするので、やはり黒立ち上げにします。

はみ出しも無く、なかなか綺麗にできてます。

保安塗装のため、尾翼の赤を塗っておきます。

ファレホの MECHA COLOR 69.008 RED を使ってみました。

鮮やかな赤です

本当はもう少し暗い赤にしたかったのですが。

塗装後は尾翼をマスキングして、機首は同じ黒ですが一応サフではないブラックを塗っておきます。

|

|

1/72 AML 九七式艦上偵察機製作続き

固定脚の車輪は、あとで挿入できるように車輪に溝を掘っておきます

こうすれば一番最後に車輪を塗装して中に差し込むだけで済みます。

マスキングの手間が省けるわけです。

差し込んだ後に車輪が中で回転しないよう伸ばしたランナーでガイドを作っておきます。

プロペラはブレードが分かれている「バラペラ」です。

センター部へはほぼイモ付けなので真鍮線で軸を作って補強しました。

「士」の字になりました

合わせ目を消して、スジボリも掘りなおして、

|

|

1/72 AML 九七式艦上偵察機製作

AMLの九七式艦上偵察機も入手できたので並行して作ることにします。

正式採用となりながら、試作2機で終わってしまった艦上偵察機です。

中国大陸の第十二航空隊にて偵察及び爆撃に使用されたという記録が残っているようです。

これも現状手に入る唯一のキットではないでしょうか。

AMLからパッケージを替えたキットが出ているようですが、塗装とデカールを変えただけで内容は同じものと思われます。

九七式二号艦攻と比べるとバリも少なく見た感じは良いです。

キャノピーはやはりバキュームフォームですが、変な色付きで透明度は悪い代物です。

デカールは使えそう。

相変わらず大雑把な説明書、だいたいこの辺に付ける、程度のことしかわかりません。

エンジンは中島製光二型

貼り合わせる部分に押し出しピン痕が残っていて削る必要があります。

操縦席廻りはこれだけ、とてもシンプルな構成です

今回は何も手を入れずそのまま作ることにします。

計器パネルはハッキリしたモールドなので、ブラックに塗っていつもの水性色鉛筆でシルバーとグレー、一部赤で色付けしてそれらしく。

ほとんど見えなくなってしまうのでこの辺で。

合わせ目は殆ど隙間も無く、少しパテ埋めするだけで済みそうな感じです。

キャノピーは慎重に切り離しましたが、予備があるので気が楽です。

尾部に隙間があるのは若干パーツが歪んでいるためですが、貼り合わせれば何とかなるレベル

主翼と貼り合わせようとすると、操縦席の床板が干渉して収まらないため、かなり削っています。

胴体が見事に歪んでいますが、今更どうにもならないのでこのままとします。

水平尾翼は、所謂イモ付けなので、真鍮線で軸打ちして補強

|

|