最近は、HbA1c という健康上の理由から(^o^)空腹時、とくに早朝のコーヒー習慣をやめてお砂糖抜きのホットミルクに切り替え(*1)ておりますが、それでも食後のコーヒータイムや、グルカゴンが減少しインスリンが一定の濃度を保っている10時のおやつタイムなどには、変わらずコーヒーと甘味を楽しんでおります。

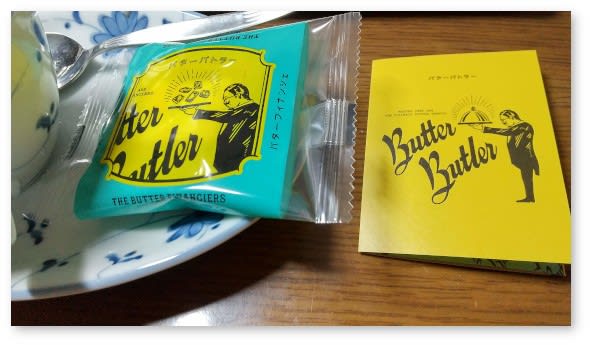

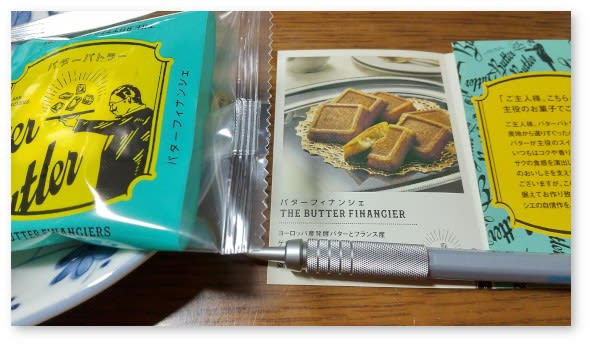

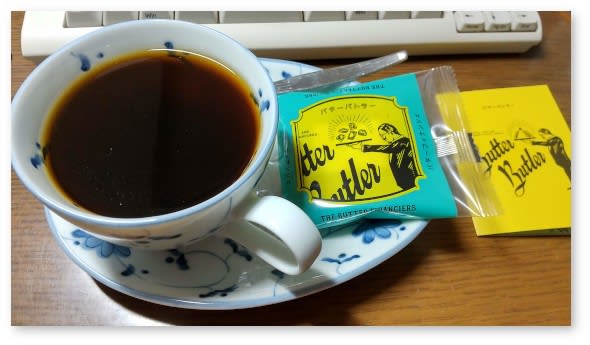

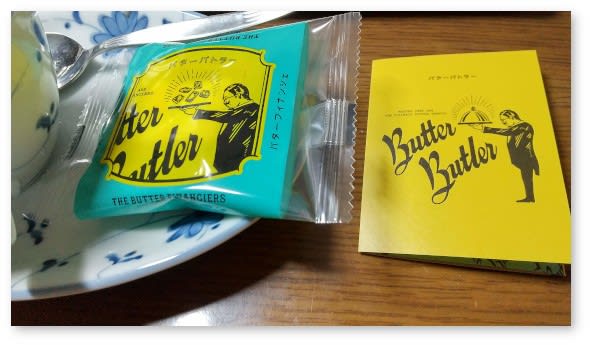

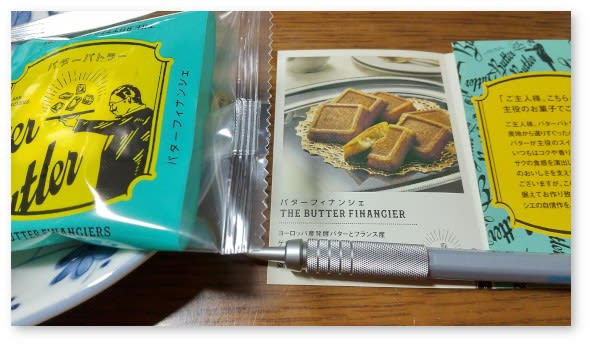

先日は、娘からもらった「バターバトラー・フィナンシェ」というのを楽しみました。なんだかずいぶん凝った箱というかパッケージでしたが、味の方もなかなか美味しかった。もしかするとかなりお高い製品? 田舎暮らしのジイサンの日常には縁の薄いお菓子ですが、たまにはこういうハイカラな写真も良いでしょう。持つべきものは気が利く娘かも(^o^)/

コーヒーは、この透明感を見るとインスタントじゃないなあ。たぶん、いつもの UCC の粉をコーヒーメーカーで淹れたものでしょう。これだと、砂糖ぬき、ブラックでそのままのほうが美味しくいただけるようです。

(*1): 甘味の摂り方と血糖値を考える〜「電網郊外散歩道」2023年11月

先日は、娘からもらった「バターバトラー・フィナンシェ」というのを楽しみました。なんだかずいぶん凝った箱というかパッケージでしたが、味の方もなかなか美味しかった。もしかするとかなりお高い製品? 田舎暮らしのジイサンの日常には縁の薄いお菓子ですが、たまにはこういうハイカラな写真も良いでしょう。持つべきものは気が利く娘かも(^o^)/

コーヒーは、この透明感を見るとインスタントじゃないなあ。たぶん、いつもの UCC の粉をコーヒーメーカーで淹れたものでしょう。これだと、砂糖ぬき、ブラックでそのままのほうが美味しくいただけるようです。

(*1): 甘味の摂り方と血糖値を考える〜「電網郊外散歩道」2023年11月