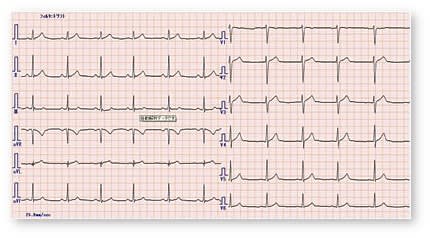

24時間心電図を調べてみた結果について、心臓内科専門の医院で説明を受けてきました。測定結果を保存したSDカードは前日のうちに読み込ませてあったようで、分析ソフトが多方面から解析し、結果を波形データと共に表示してくれます。この解析ソフトは、専門的な測定技師のノウハウを自動化・無人化してしまうもののようで、すごいなあと驚くと共に、医療分野の専門性がゆらいでいる象徴のようなものかもしれません。ただし、結果を踏まえた上での診断となると、まだまだ機械に委ねるわけにはいかないのが現実のようです。

で、その結果を読み取った専門医としての診断は、おおむね次のようなものでした。

うん、ありがたい。服薬後の変化もないようだし、長期にわたる抗アレルギー薬の影響が見られないだけでもだいぶ安心できます。

◯

少しだけ計算してみました。

心拍数というのは、1分間あたりの拍動回数を言うのでしょうから、

となり、およそ10万9,000回となります。おそらく、パソコン上ではこんな計算をしているのでしょう。

(*1): 正常心電図の画像は、心電図検査について〜宮崎大学医学部附属病院検査部のサイトよりお借りしました。

で、その結果を読み取った専門医としての診断は、おおむね次のようなものでした。

24時間の心臓拍動は 9万〜11万 くらいだが、私の場合は 10万9000 で、心臓はよく働いている。

心拍数は 55〜123 で平均値は 76、不整脈は若干見られるがポーズ時間は 2.1秒程度で、

連発もないし、良性と言える。上室性期外収縮もあるが、問題はごく少ない。

狭心症の兆候も見られない。

総じて結果は良好、治療の必要はない。健康診断の結果、また引っかかったらそのときに

再検査する形で、定期的な検査も今のところ必要はありません。

うん、ありがたい。服薬後の変化もないようだし、長期にわたる抗アレルギー薬の影響が見られないだけでもだいぶ安心できます。

◯

少しだけ計算してみました。

心拍数というのは、1分間あたりの拍動回数を言うのでしょうから、

76回/分×60分/時=4,560回/時

4,560回/時×24時間/日=109,440回/日

となり、およそ10万9,000回となります。おそらく、パソコン上ではこんな計算をしているのでしょう。

(*1): 正常心電図の画像は、心電図検査について〜宮崎大学医学部附属病院検査部のサイトよりお借りしました。