今回の旅行は、生前、両親が旅した最後の旅程をたどるもので、昨年の晩秋に没した母の介護ごくろうさまという慰労の意味も兼ねて、関東在住の兄姉が計画してくれたものです。その中で、特に印象に残ったのが富岡製糸場でした。学校の歴史の授業では、明治5年に創業の官営工場で、お雇い外国人の人件費が高すぎ、また規模が大きすぎて採算が取れず、結果的に民間に払い下げられたと習いましたが、実際に目にすると教科書の文章だけでイメージするのとはまるで違いました。

まず、木骨煉瓦造という構造、すなわち建物を支える木製の柱と柱の間に「フランス積み」の形式で隙間なく積まれたレンガの色や形がかなり不揃いであること。どうやらこれは、レンガそのものを近くで焼いて供給したため、はじめのうちはかなり不揃いだったらしい。たしかにこれは、レンガまで輸入していたら予算が不足するというよりも、基礎的な技術移転という目的があったためでしょう。

もう一つ、巨大な工場の機械を動かす動力は、蒸気だったようです。地元産の亜炭を燃やし、ボイラーで発生させたスチームを使って繰糸機を動かすわけですから、スチームの配管が工場の配置を決定する面があり、無計画な拡張はできないために、最初から大きな敷地の工場を設計する必要があったということでしょうか。おそらく、動力が電気の時代であれば、工場の配置や設計ももう少し柔軟にできたのかもしれないと思います。

また、何度も経営主体が変わりながら、富岡製糸場が動態保存されることができた理由として、当時の片倉工業の企業姿勢、経営方針が称賛されるべきだろうと思います。昭和生まれには「キヤロン肌着」で親しみ深いカタクラが、富岡製糸場の歴史的価値を意識して保存管理につとめていたからこそ、明治の産業化遺産の一つとして世界遺産に登録されることができたということでしょう。当ブログの「歴史技術科学」カテゴリーを綴ってきた者として、共感するところがあります。

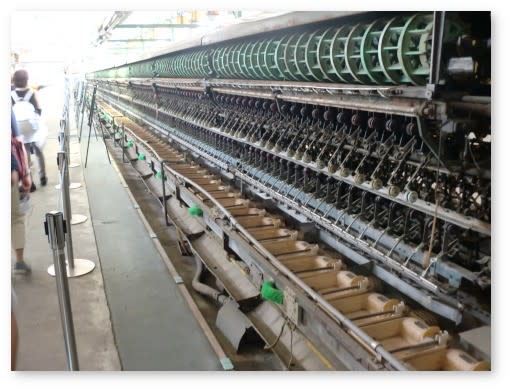

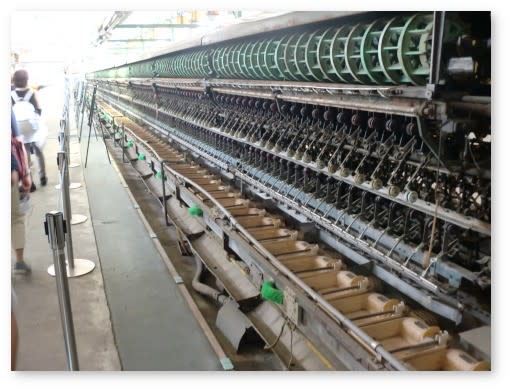

そして、カタクラ時代の最後の頃、昭和の後期に使われていたという日産製の繰糸機を見ながら、おそらく電子化=コンピュータ・コントロールへと転換する大きな時代の波に乗ることができなかったのではなかろうかと想像してしまいました。

まず、木骨煉瓦造という構造、すなわち建物を支える木製の柱と柱の間に「フランス積み」の形式で隙間なく積まれたレンガの色や形がかなり不揃いであること。どうやらこれは、レンガそのものを近くで焼いて供給したため、はじめのうちはかなり不揃いだったらしい。たしかにこれは、レンガまで輸入していたら予算が不足するというよりも、基礎的な技術移転という目的があったためでしょう。

もう一つ、巨大な工場の機械を動かす動力は、蒸気だったようです。地元産の亜炭を燃やし、ボイラーで発生させたスチームを使って繰糸機を動かすわけですから、スチームの配管が工場の配置を決定する面があり、無計画な拡張はできないために、最初から大きな敷地の工場を設計する必要があったということでしょうか。おそらく、動力が電気の時代であれば、工場の配置や設計ももう少し柔軟にできたのかもしれないと思います。

また、何度も経営主体が変わりながら、富岡製糸場が動態保存されることができた理由として、当時の片倉工業の企業姿勢、経営方針が称賛されるべきだろうと思います。昭和生まれには「キヤロン肌着」で親しみ深いカタクラが、富岡製糸場の歴史的価値を意識して保存管理につとめていたからこそ、明治の産業化遺産の一つとして世界遺産に登録されることができたということでしょう。当ブログの「歴史技術科学」カテゴリーを綴ってきた者として、共感するところがあります。

そして、カタクラ時代の最後の頃、昭和の後期に使われていたという日産製の繰糸機を見ながら、おそらく電子化=コンピュータ・コントロールへと転換する大きな時代の波に乗ることができなかったのではなかろうかと想像してしまいました。