元沖縄藝能史研究会の副会長として當間会長の初期に『沖縄藝能史研究』9号(2006年)を編集した。10号も編集したいと申し込んだのだが実現しなかった。

何年くらい沖縄藝能史研究会と関わっただろうか。確かに実演家を大切にした方だった。実演家のために、また初代、二代目会長のために事務局長として粉骨砕身に頑張った方で、當間一郎さんあっての沖縄藝能史研究会だったと言っても過言ではない。

わたしの会への貢献はサントリー地域文化賞(200万円)を受賞する結果をもたらしたことだと自負しているが、詳細はここでは割愛~。2007年に日本演劇学会と沖縄藝能史研究会共催の研究大会(2007年)が沖縄で開催された時、演劇学会会長天野文雄先生と當間一郎会長に挨拶していただいた頃が研究会の会員として関わったピークだったと言えるのだろう。2007年から2008年にかけて文科省の科研研究費を得て、沖縄での研究会は実施された。金城清一組踊研究会の組踊公演も、演劇学会の研究者の皆さんに当時の県民劇場で鑑賞していただいた。懐かしい記憶が蘇ってくる~。詳細は割愛。

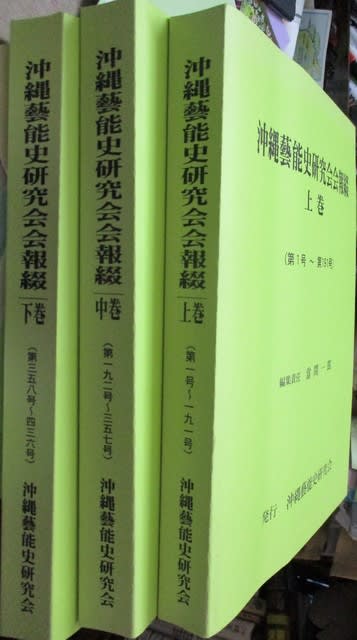

会長としてこの間の月例研究会、その報告書は三巻にまとめられ、国会図書館にも寄贈されている。

2009年から3年間、科研研究として3年間『組踊の系譜ー朝薫5番から沖縄芝居、そして「人類館」へ』に取り組んだ時、第一回のシンポジウム(2012年2月8日)で當間会長に基調講演をお願いした。流石に組踊関係の保持者や家元のみなさんが県立博物館・美術館講堂に参加されていた。當間会長の実演家のみなさんとの親密なおつきあい、ご苦労の賜物に思えた。

個人的に文科省から授与された科研研究がその後続いたゆえに「沖縄藝能史研究会」とのコンタクトは薄れていったが、當間会長は会計の赤嶺秀義さんや琉球箏曲保存会の仲嶺貞夫さんに支えられてご自分の使命を貫徹された。沖縄藝能史研究会の大会はとても有意義だった。今あのように沖縄藝能を深める研究会がなくなったのは惜しい。今頃あの会の凄さが身にしみてくる。もっと沖縄藝能史研究会が存続できるような方法があったのではないかと悔やまれるのである。

2004年に国立劇場おきなわが開場して以来、どうも沖縄藝能会はいびつな現象に包まれているように見える。宜保栄治郎さんとは犬猿の仲だったようだが、芸能史研究において実績のあった當間一郎さんの見解は池宮正治さんや宜保さんの見解を凌駕していたのだ。国立劇場おきなわの大劇場の設計そのものの歪さを含め、當間会長はその問題を指摘していた。池宮正治さんや大城 学さんの実績の「負の痕跡」は切開される必要がありそうだ。政治的企みがあるようで、1719年の組踊初演以降300年記念事業にしても、本来の原型に踏み込めなかった歪さをどう総括しているのだろうか。當間さんは最後は本音でお話されてはいない。それは残念だ。

近代から戦後の沖縄藝能史の総体に取り組む必要があるのだと思う。それは決して政治的ポジション(公務員的な調査研究)の中央にいた面々だから可視化できるというわけでもなさそうだ~。

日本政府中枢の腐敗を見せつけられているが、沖縄伝統藝能の中枢は腐ってないだろうか?

近代から戦後の米軍統治の27年、復帰後、そして21世紀以降の沖縄藝能の歩みについて、俯瞰する必要があるようだが、今他のテーマに取り組んでいて、生きている間にまとめたいと思いつつの現在~。

この狩俣恵一さんの見解については同意できない所があり、それについては改めて書きたい。