3月31日(土)は、久しぶりに長興山紹太寺にある枝垂れ桜を見に行ってみました。

前回は2013年3月「長興山しだれ桜ハイキング」で行っているので5年ぶりになります。

小田原駅までは、3月17日に運行開始した新型ロマンスカーGSEに乗ろうと思ったのです、残念ながら運行していませんでした。

<入生田駅(いりうだえき)>

小田原駅で箱根登山鉄道に乗り換えると3つ目が入生田駅です。

駅前は工事をしていたので、改札口から工事現場を避けて外の道に出ました。

線路沿いの細い道に出ると、5年前にも咲いていた枝垂れ桜がありました。

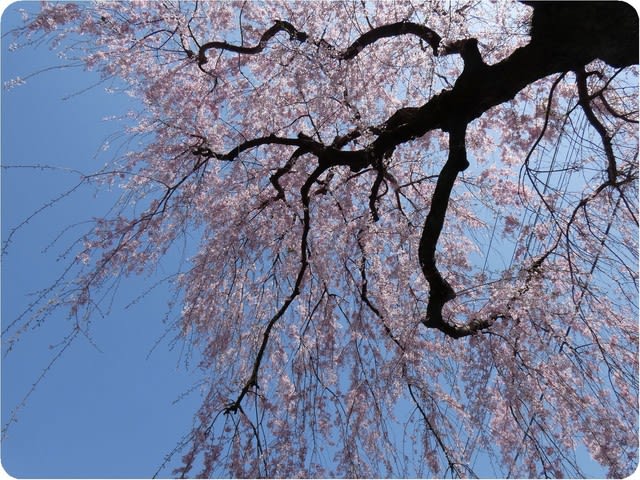

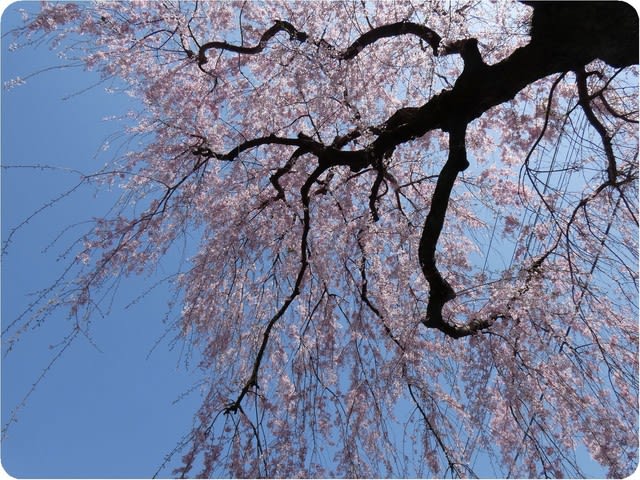

取り敢えず、素晴らしい枝垂れ桜をアップで撮ってみました。

別の角度からアップでも撮ってみました。

折角なので、ズームでも撮ってみました。

又、真下から枝と一緒に撮ってみました。

<総門>

長興山紹太寺の総門に着いたので、長興山に行く山道(参道?)を撮ってみました。

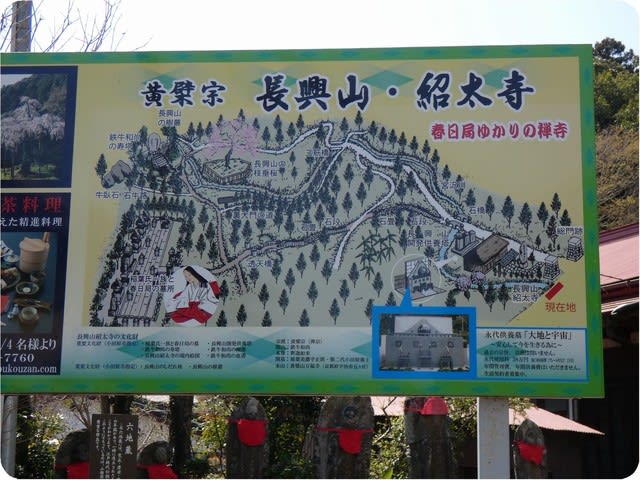

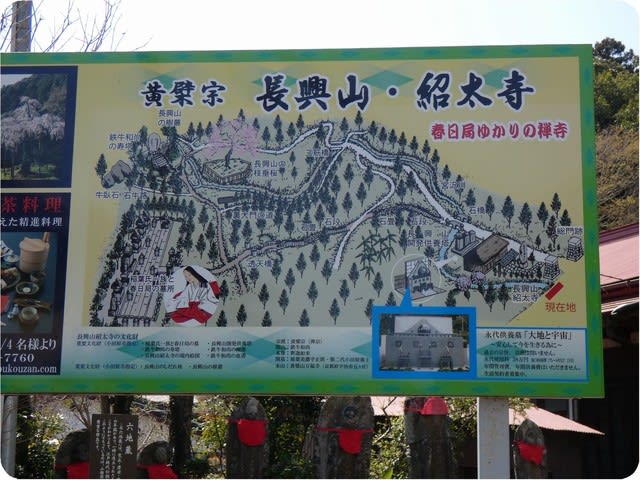

総門を撮っていると、隣りに案内図があったので現在地を確認しました。

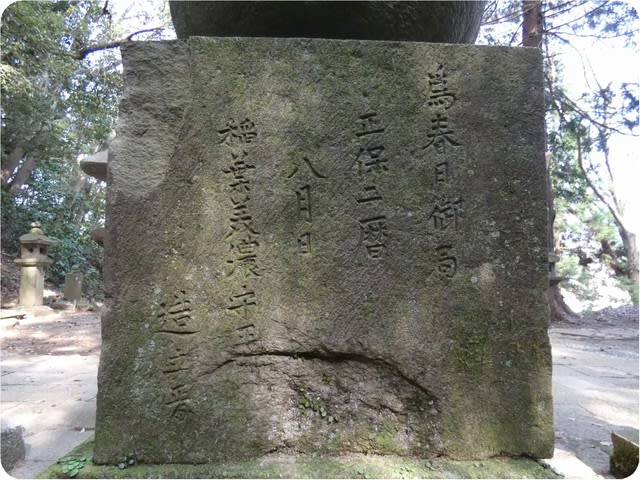

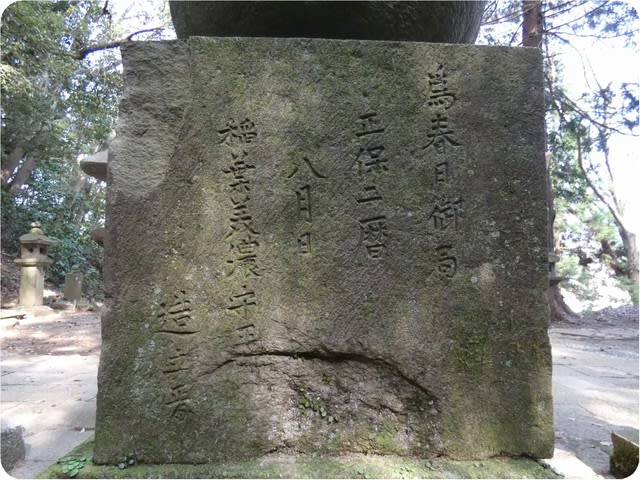

後ろに、ご覧のような六地蔵が祀ってあったので撮ってみました。

この六地蔵には寛永・慶安・寛文などの年銘があるので、一時に造立されたもでないみたいです。

参道の右側に、素晴らしい桜が咲いていたので見に行ってみました。

桜の手前に説明案内板があって、この場所が長興山紹太寺の総門(総門(大門)の跡と書いてありました。

桜を撮っていると、参道を下りて来た人達が『電線が邪魔なんだよな!』と言いながら通り過ぎていきました(確かにね!)。

それでも、根性で素晴らしい桜をアップで撮ってみました。

<境内>

左側に本堂の入口があったので行ってみました。

参道の説明案内板には、『子院・清雲院は、長興山紹太寺の参道沿いにある子院の一つで、紹太寺の七堂伽藍は火災なので焼失しましたが清雲院(現・長興山紹太寺)だけが難を逃れた。又、本堂の扁額は黄檗宗の開祖隠元禅師が書いたもの。』のようなことが書いてありました。

ご覧のような山門をくぐって本堂に行ってみました。

取り敢えず、立派な本堂を撮ってお参りをしました。

お参りしてから由緒ありそうな扁額を撮ってみました。

本堂の左側に、ご覧のような大黒様がいたので、ついでに撮ってみました。

境内に、長興山紹太寺の由緒板がありました。

由緒板には、『本寺は江戸時代初期の小田原藩主だった稲葉一族の菩提樹で、開基は第2代稲葉正則、開山は隠元禅師の弟子の鉄牛和尚』と書いてありました。

奥に、素晴らしい枝垂れ桜が咲いていたので見に行ってみました。

根元にあった立札に、『この桜は天然記念物の桜ではございません。・・・』と出ていたので、クローン桜かも知れませんね!?

取り敢えず、アップで撮ってみました。

背後に咲いていた、素晴らしいピンク色の枝垂れ桜を撮ってみました。

ついでに、アップでも撮ってみました。

花弁に大きな蚊が止まっていたので撮ってみました。

枝垂れ桜の後から山神神社に行ってみました。

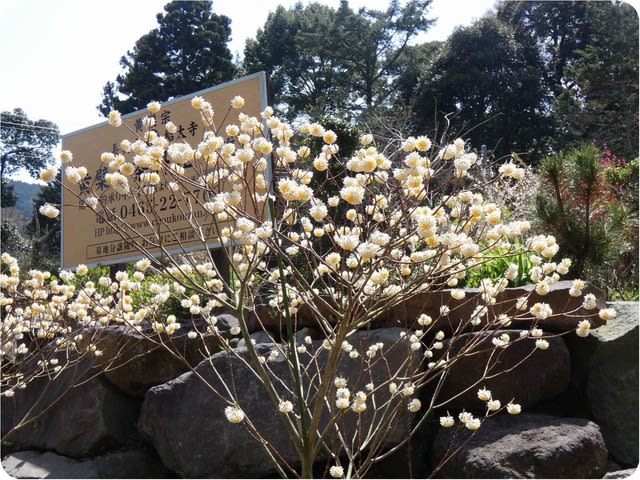

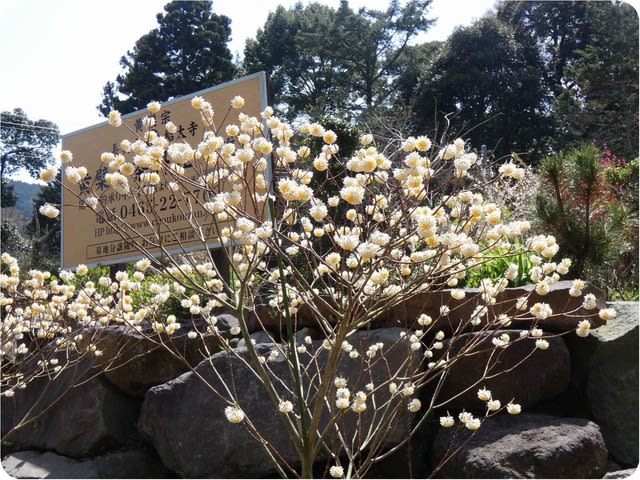

裏道に出ると、枝垂れ桜の先にご覧のような三椏が咲いたので振り返って撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

流れ落ちる枝垂れ桜をアップでも撮ってみました。

空の色とのコントラストが素晴らしかったのでこちらもアップで撮ってみました。

<山神神社(さんしんじんじゃ)>

山神神社に着いたので、御神木と手水舎と奥の拝殿を撮ってみました。

ご覧のような手水舎で身を清めて拝殿に向かいました。

拝殿で、長興山の素晴らしい枝垂れ桜が見れますようにお参りをしました。

お参りしてから向拝を撮ってみましたが、扁額は山神社となっていました。

向拝には団扇を持った天狗の彫り物がありました。

又、水鉢(?)の脇にはご覧のような団扇も置いてありました。

拝殿の右側に鳥居があったので奥に行くと、ご覧のような石祠がありましたが由緒などは分かりません。

境内の後にご覧のような石段があったので、山神神社の正式ルートはこちらみたいです。

石段の左にも、社や石祠があったので撮ってみました。

小田原市指定の保存林を撮って、境内に戻りました。

<長興山に向かう>

長興山紹太寺を後に、参道に戻って歩いていると右側に老朽化した施設(?)がありました。

敷地に、ご覧のような枝垂れ桜が咲いていたので撮ってみました。

参道を暫く上ると、長興山橋の名前が付いている橋がありました。尚、下に流れているのは宮沢川です。

長興山橋の先の道は二股に分かれていますが、前回と同じように階段のない参道から行ってみました。

ご覧のような舗装されている参道なので歩き易いです。

参道を歩いていると、「多神(?)」と彫られた石碑があったので撮ってみました。

ガードレールの右側に宮沢川が流れていますが、ご覧のような激流になっていました。

参道を暫く上ると、水が流れ落ちている箇所を見つけましたが、大本は分かりません。

参道に「太閤一夜城と長興山史跡巡りコース」の案内板があったので現在地を確認しました。

参道を上っていると、ご覧のような三筋橋の手前に「裏大門の道」の説明案内板がありました。

説明案内板には『この通路は、紹太寺の主要伽藍の一つであった「清浄観(せいじょうかん)」の横に通じています。』と書いてありましたが、清浄観が何処にあるのか分かりません。

ご覧のような視野が開けた場所に遣って来ました。

土手の右側に、黄色い花が咲いている木があったのですが名前が分かりません。

参道を歩いていると左側に箱根ターンパイクが見えたのでアップで撮ってみました。

<長興山のしだれ桜>

参道を更に上ると枝垂れ桜が見える所に着きました(本堂から約20分)。

前回と同じように、今回も手前の駐車場から枝垂れ桜を撮ってみました。

会場に着いたので、取り敢えず、辺りを眺めながら遅い昼食を取ることにしました。

昼食も食べたので、天然記念物の「長興山のしだれ桜」を見に行ってみました。

樹齢約330年、樹高約13mの枝垂れ桜ですが、写真写りは良くありません(腕のせい?)。

別の角度からも撮ってみましたが、逆光で上手く撮れていませんでした。

折角なので、今度はアップで撮ってみました。

会場の奥にあったピンク色の枝垂れ桜も撮りに行ってみました。

今が見頃の枝垂れ桜をアップで撮ってみました。

折角なので、枝先もアップで撮ってみました。

売店脇の枝垂れ桜も素晴らしかったのでアップで撮ってみました。

会場の脇の斜面にも、ご覧のような枝垂れ桜が咲いていたので見に行ってみました。

斜面下の山道に着くと、長興山の枝垂れ桜が見えたので撮ってみました。

山道を上りながら長興山の枝垂れ桜を撮ってみました。

会場全体が見渡せる場所に遣って来たので、長興山の枝垂れ桜をアップで撮ってみました。

ついでに、斜面の枝垂れ桜もアップで撮ってみました。

「長興山のしだれ桜」を堪能したので、稲葉氏一族の墓所を見て長興山紹太寺の境内に戻ることにしました。

尚、このルートは前回と同じなので道に迷うことはなさそうです。

<一吸亭(いちぎゅうてい)跡>

斜面の山道を下ると、ご覧のような一吸亭跡があったので撮ってみました。

一吸亭は、長興山紹太寺の第二世超宗和尚が鉄牛禅師の為に建てた建物みたいです。

道なりに暫く進むと、ご覧のような道標が出ていたので助かりました。

<鉄牛和尚の寿塔>

参道の右側に、鉄牛和尚の寿塔があるのでお参りをしました。

<稲葉氏一族の墓所>

ご覧のような刻銘石(昆弟槙、瓔珞櫻)がある石段の上に、稲葉氏一族の墓所があります。

ミカンが置いてあるのが春日局のお墓のようなので、後ろに回って確認をしました。

ご覧のような御霊屋跡を後に、石段を下って参道に戻りました。

<長興山紹太寺主要伽藍跡>

参道に戻って歩いていると、透天橋の手前に長興山紹太寺の主要伽藍跡がありました。

主要伽藍配置図に、書院(清浄観)が載っていたので、「裏大門の道」の疑問が解けました。

尚、透天橋は稲葉正則の重臣田辺権太夫夫妻が寄進したものと言われています。

<階段の参道を下る>

ここからは、ご覧のような急な階段の参道を下ります。

舗装されている参道の手前に着いたので、後は、長興山紹太寺の境内に戻るだけになりました。

<長興山紹太寺>

境内に戻ってベンチで休んでいると、傍にご覧のような三椏が咲いていました。

折角なので、アップで撮ってみました。

又、別の場所にも、ご覧のような三椏が咲いていたので撮ってみました。

ツバキやシャクナゲも咲いていたので撮ってみました。

駐車場の奥に、桜とハナモモがセットで咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、帰り掛けにピンク色の枝垂れ桜の左側に、ご覧のような桜も咲いていたのでアップで撮ってみました。

山門を出ると、ツバキを付けている恵比須様がいたので撮ってみました。

近くに見事な三椏が咲いていたので、ついでに撮ってみました。

歩き足らなかったので、長興山紹太寺を後に国道1号線に出てみました。

<国道1号線の桜>

鈴廣蒲鉾本店の前に遣って来ると、ご覧のような桜が咲いていました。

国道1号線を渡ると、割烹(千世倭樓 潮の音)の前にも素晴らしい枝垂れ桜が咲いていました。

ご覧のような3連の枝垂れ桜だったので横から撮ってみました。

国道1号線を歩いていると、前回も訪れたレストラン(えれんなごっそ)があったので地ビールを飲みながら一休みしました。

一休みしてからJR早川駅まで歩いて、小田原駅から小田急のロマンスカーに乗って帰りました。

今回の「長興山紹太寺の枝垂れ桜」は、いろんな所で素晴らしい枝垂れ桜が楽しめたので満足しています。

尚、万歩計は15,000歩を超えていました。

前回は2013年3月「長興山しだれ桜ハイキング」で行っているので5年ぶりになります。

小田原駅までは、3月17日に運行開始した新型ロマンスカーGSEに乗ろうと思ったのです、残念ながら運行していませんでした。

<入生田駅(いりうだえき)>

小田原駅で箱根登山鉄道に乗り換えると3つ目が入生田駅です。

駅前は工事をしていたので、改札口から工事現場を避けて外の道に出ました。

線路沿いの細い道に出ると、5年前にも咲いていた枝垂れ桜がありました。

取り敢えず、素晴らしい枝垂れ桜をアップで撮ってみました。

別の角度からアップでも撮ってみました。

折角なので、ズームでも撮ってみました。

又、真下から枝と一緒に撮ってみました。

<総門>

長興山紹太寺の総門に着いたので、長興山に行く山道(参道?)を撮ってみました。

総門を撮っていると、隣りに案内図があったので現在地を確認しました。

後ろに、ご覧のような六地蔵が祀ってあったので撮ってみました。

この六地蔵には寛永・慶安・寛文などの年銘があるので、一時に造立されたもでないみたいです。

参道の右側に、素晴らしい桜が咲いていたので見に行ってみました。

桜の手前に説明案内板があって、この場所が長興山紹太寺の総門(総門(大門)の跡と書いてありました。

桜を撮っていると、参道を下りて来た人達が『電線が邪魔なんだよな!』と言いながら通り過ぎていきました(確かにね!)。

それでも、根性で素晴らしい桜をアップで撮ってみました。

<境内>

左側に本堂の入口があったので行ってみました。

参道の説明案内板には、『子院・清雲院は、長興山紹太寺の参道沿いにある子院の一つで、紹太寺の七堂伽藍は火災なので焼失しましたが清雲院(現・長興山紹太寺)だけが難を逃れた。又、本堂の扁額は黄檗宗の開祖隠元禅師が書いたもの。』のようなことが書いてありました。

ご覧のような山門をくぐって本堂に行ってみました。

取り敢えず、立派な本堂を撮ってお参りをしました。

お参りしてから由緒ありそうな扁額を撮ってみました。

本堂の左側に、ご覧のような大黒様がいたので、ついでに撮ってみました。

境内に、長興山紹太寺の由緒板がありました。

由緒板には、『本寺は江戸時代初期の小田原藩主だった稲葉一族の菩提樹で、開基は第2代稲葉正則、開山は隠元禅師の弟子の鉄牛和尚』と書いてありました。

奥に、素晴らしい枝垂れ桜が咲いていたので見に行ってみました。

根元にあった立札に、『この桜は天然記念物の桜ではございません。・・・』と出ていたので、クローン桜かも知れませんね!?

取り敢えず、アップで撮ってみました。

背後に咲いていた、素晴らしいピンク色の枝垂れ桜を撮ってみました。

ついでに、アップでも撮ってみました。

花弁に大きな蚊が止まっていたので撮ってみました。

枝垂れ桜の後から山神神社に行ってみました。

裏道に出ると、枝垂れ桜の先にご覧のような三椏が咲いたので振り返って撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

流れ落ちる枝垂れ桜をアップでも撮ってみました。

空の色とのコントラストが素晴らしかったのでこちらもアップで撮ってみました。

<山神神社(さんしんじんじゃ)>

山神神社に着いたので、御神木と手水舎と奥の拝殿を撮ってみました。

ご覧のような手水舎で身を清めて拝殿に向かいました。

拝殿で、長興山の素晴らしい枝垂れ桜が見れますようにお参りをしました。

お参りしてから向拝を撮ってみましたが、扁額は山神社となっていました。

向拝には団扇を持った天狗の彫り物がありました。

又、水鉢(?)の脇にはご覧のような団扇も置いてありました。

拝殿の右側に鳥居があったので奥に行くと、ご覧のような石祠がありましたが由緒などは分かりません。

境内の後にご覧のような石段があったので、山神神社の正式ルートはこちらみたいです。

石段の左にも、社や石祠があったので撮ってみました。

小田原市指定の保存林を撮って、境内に戻りました。

<長興山に向かう>

長興山紹太寺を後に、参道に戻って歩いていると右側に老朽化した施設(?)がありました。

敷地に、ご覧のような枝垂れ桜が咲いていたので撮ってみました。

参道を暫く上ると、長興山橋の名前が付いている橋がありました。尚、下に流れているのは宮沢川です。

長興山橋の先の道は二股に分かれていますが、前回と同じように階段のない参道から行ってみました。

ご覧のような舗装されている参道なので歩き易いです。

参道を歩いていると、「多神(?)」と彫られた石碑があったので撮ってみました。

ガードレールの右側に宮沢川が流れていますが、ご覧のような激流になっていました。

参道を暫く上ると、水が流れ落ちている箇所を見つけましたが、大本は分かりません。

参道に「太閤一夜城と長興山史跡巡りコース」の案内板があったので現在地を確認しました。

参道を上っていると、ご覧のような三筋橋の手前に「裏大門の道」の説明案内板がありました。

説明案内板には『この通路は、紹太寺の主要伽藍の一つであった「清浄観(せいじょうかん)」の横に通じています。』と書いてありましたが、清浄観が何処にあるのか分かりません。

ご覧のような視野が開けた場所に遣って来ました。

土手の右側に、黄色い花が咲いている木があったのですが名前が分かりません。

参道を歩いていると左側に箱根ターンパイクが見えたのでアップで撮ってみました。

<長興山のしだれ桜>

参道を更に上ると枝垂れ桜が見える所に着きました(本堂から約20分)。

前回と同じように、今回も手前の駐車場から枝垂れ桜を撮ってみました。

会場に着いたので、取り敢えず、辺りを眺めながら遅い昼食を取ることにしました。

昼食も食べたので、天然記念物の「長興山のしだれ桜」を見に行ってみました。

樹齢約330年、樹高約13mの枝垂れ桜ですが、写真写りは良くありません(腕のせい?)。

別の角度からも撮ってみましたが、逆光で上手く撮れていませんでした。

折角なので、今度はアップで撮ってみました。

会場の奥にあったピンク色の枝垂れ桜も撮りに行ってみました。

今が見頃の枝垂れ桜をアップで撮ってみました。

折角なので、枝先もアップで撮ってみました。

売店脇の枝垂れ桜も素晴らしかったのでアップで撮ってみました。

会場の脇の斜面にも、ご覧のような枝垂れ桜が咲いていたので見に行ってみました。

斜面下の山道に着くと、長興山の枝垂れ桜が見えたので撮ってみました。

山道を上りながら長興山の枝垂れ桜を撮ってみました。

会場全体が見渡せる場所に遣って来たので、長興山の枝垂れ桜をアップで撮ってみました。

ついでに、斜面の枝垂れ桜もアップで撮ってみました。

「長興山のしだれ桜」を堪能したので、稲葉氏一族の墓所を見て長興山紹太寺の境内に戻ることにしました。

尚、このルートは前回と同じなので道に迷うことはなさそうです。

<一吸亭(いちぎゅうてい)跡>

斜面の山道を下ると、ご覧のような一吸亭跡があったので撮ってみました。

一吸亭は、長興山紹太寺の第二世超宗和尚が鉄牛禅師の為に建てた建物みたいです。

道なりに暫く進むと、ご覧のような道標が出ていたので助かりました。

<鉄牛和尚の寿塔>

参道の右側に、鉄牛和尚の寿塔があるのでお参りをしました。

<稲葉氏一族の墓所>

ご覧のような刻銘石(昆弟槙、瓔珞櫻)がある石段の上に、稲葉氏一族の墓所があります。

ミカンが置いてあるのが春日局のお墓のようなので、後ろに回って確認をしました。

ご覧のような御霊屋跡を後に、石段を下って参道に戻りました。

<長興山紹太寺主要伽藍跡>

参道に戻って歩いていると、透天橋の手前に長興山紹太寺の主要伽藍跡がありました。

主要伽藍配置図に、書院(清浄観)が載っていたので、「裏大門の道」の疑問が解けました。

尚、透天橋は稲葉正則の重臣田辺権太夫夫妻が寄進したものと言われています。

<階段の参道を下る>

ここからは、ご覧のような急な階段の参道を下ります。

舗装されている参道の手前に着いたので、後は、長興山紹太寺の境内に戻るだけになりました。

<長興山紹太寺>

境内に戻ってベンチで休んでいると、傍にご覧のような三椏が咲いていました。

折角なので、アップで撮ってみました。

又、別の場所にも、ご覧のような三椏が咲いていたので撮ってみました。

ツバキやシャクナゲも咲いていたので撮ってみました。

駐車場の奥に、桜とハナモモがセットで咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、帰り掛けにピンク色の枝垂れ桜の左側に、ご覧のような桜も咲いていたのでアップで撮ってみました。

山門を出ると、ツバキを付けている恵比須様がいたので撮ってみました。

近くに見事な三椏が咲いていたので、ついでに撮ってみました。

歩き足らなかったので、長興山紹太寺を後に国道1号線に出てみました。

<国道1号線の桜>

鈴廣蒲鉾本店の前に遣って来ると、ご覧のような桜が咲いていました。

国道1号線を渡ると、割烹(千世倭樓 潮の音)の前にも素晴らしい枝垂れ桜が咲いていました。

ご覧のような3連の枝垂れ桜だったので横から撮ってみました。

国道1号線を歩いていると、前回も訪れたレストラン(えれんなごっそ)があったので地ビールを飲みながら一休みしました。

一休みしてからJR早川駅まで歩いて、小田原駅から小田急のロマンスカーに乗って帰りました。

今回の「長興山紹太寺の枝垂れ桜」は、いろんな所で素晴らしい枝垂れ桜が楽しめたので満足しています。

尚、万歩計は15,000歩を超えていました。