「会津・湯野上温泉をぶらり(南湖公園編)」から続く。

旅館には15時頃着いたので、荷物を置いて大内宿(おおうちじゅく)に行ってみることにしました。

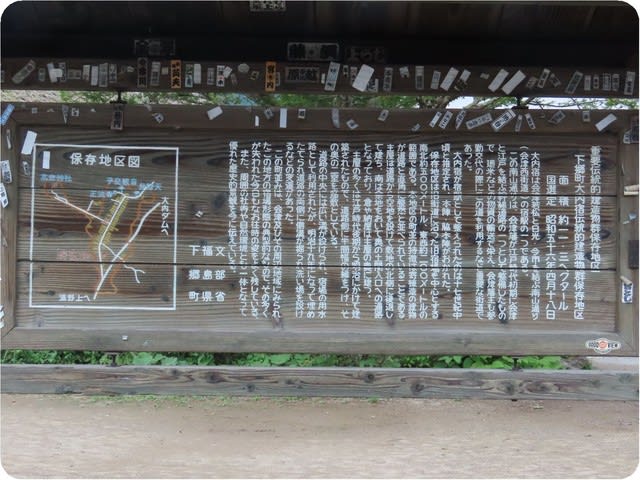

大内宿は、江戸時代、会津若松と日光今市を結ぶ下野街道(会津西街道)の山間部につくられた宿場町で、約450mある道の両側に、茅葺きの民家(約50軒)が並んでいます。

又、昭和56年(1981)には、国選定重要伝統的建造物群地区に指定されています。

旅館から大内宿までは約7kmあったのでタクシーで行ってみることにしました。

車に乗ると、運転手さんは慣れたもので、大内宿のマップが用意してあって大内宿の説明をしてくれました。

<大内宿>

旅館からは15分程で大内宿の入口に着きました。

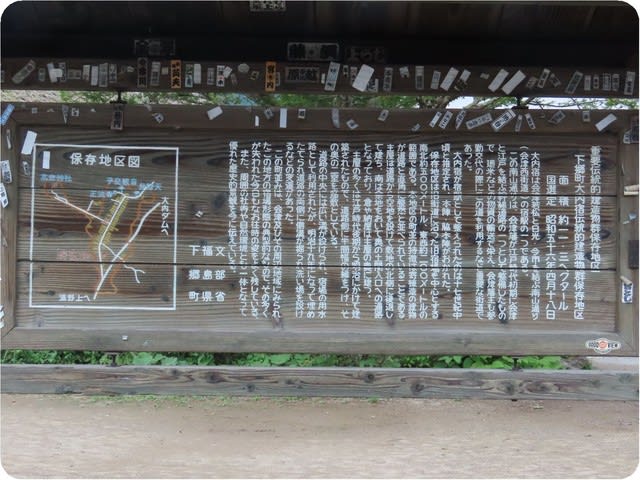

入口に、景観や文化財の保護を目的とした「大内宿を守る住民憲章」があったので撮ってみました。

宿場に入ると、ご覧のような茅葺き屋根の土産屋がありました。

屋根に、ご覧のような印が付いている煙抜き(?)があったのでアップで撮ってみました。

又、隣には喫茶店の玉屋(分家)があったので撮ってみました。

宿場を歩いていると、ご覧のような亀と兎の置き物があったのでアップで撮ってみました。

奥の方に、試飲の出来そうな酒屋があったので行ってみることにしました。

亀の背中を見ると、子供を背負っていたので親子亀ですね!

日本酒の試飲をした後に、蕎麦屋(三澤屋)の脇を通って街道に戻りました。

取り敢えず、煙抜きの茅葺き屋根の三澤屋を撮ってみました。

ここからは、茅葺きの民家が並んでいる街道を通って先に行ってみました。

街道の左右にある茅葺きの民家を眺めながら先に行ってみました。

尚、大内宿には、旅館(民宿)は数軒しかなく、殆どが土産屋と食べ物屋みたいです。

土蔵の家があって「おみやげ・民宿 本家扇屋」の看板が出ていました。

珍しかったので「本家扇屋」を正面から撮ってみました。

街道の左側に、ご覧のような鳥居があったので撮ってみました。

鳥居をアップで撮ってみましたが、鳥居梁は無垢の木で造られていました。

鳥居の右柱には「五穀豊穣・天下泰平」の小柱があって、前には高倉神社の門柱が建っていました。

又、左柱には「村中安全・風雨順次」の小柱があって、前には「明治41年9月建之~」と記された古峰神社(?)の門柱がありました。

参道の先に神社は見えませんが、取り敢えず、先に行ってみることにしました。

住宅地の先に行ってみましたが、ご覧のような参道が続いていました。

<高倉神社>

住宅地を抜けると、ご覧のような畑があって、遠くに鳥居が見えました。

参道の両側にあった畑は、蕎麦畑のようなので撮ってみました。

鳥居の前に着いたので鳥居を撮ってみましたが、神社は鎮守の森に建てられているようでした。

取り敢えず、「村社 高倉神社」の標柱が建っている鳥居をアップで撮ってみました。

尚、この鳥居梁も無垢の木で造られていました。

鳥居の先には、ご覧のような石段があって奥には高倉神社の本殿が見えました。

石段を上っていると、湧水が流れている水路があったので撮ってみました。

水路を超えると、石段の右側に小さな祠がありました。

取り敢えず、小さな祠と供養塔(?)を撮って石段に戻りました。

石段の途中にあった鳥居には「高倉神社」の額束が掛けられていました。

本殿は、ご覧のような石段の先にある杉林に建てられていました。

取り敢えず、石段の途中で本殿を撮ってみました。

境内に着いたので本殿を撮ってみました。

高倉神社は、平清盛の全盛期に反旗を翻した高倉宮似仁親王(後白河天皇の第三皇子)が潜行した所と伝えられていています。

尚、高倉神社の御祭神は似仁親王(もちひとしんのう)です。

取り敢えず、本殿でお参りしてから向拝の下を撮ってみました。

虹梁の上に、立派な龍の彫刻があったのでアップで撮ってみましたが、虹梁に赤い虫の痕のような穴がありました。

向拝の下を見ると、この階段も無垢の木で造られていました。

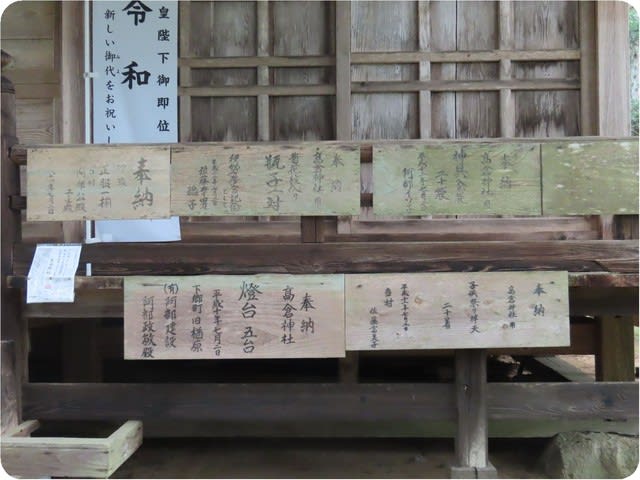

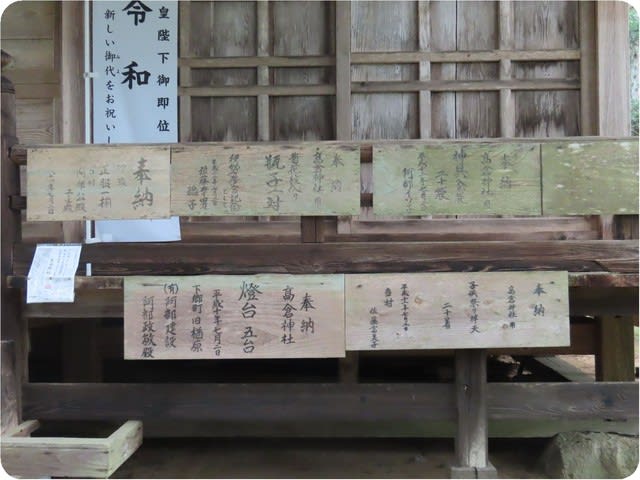

又、本殿の右側には、ご覧のような奉納品の目録がありました。

本殿の横に行ってみると、杉林の手前に標柱「高倉の大すぎ」があったので一緒に撮ってみました。

又、本殿の後にあった大杉の前に、小さな祠があったのでアップで撮ってみました。

ついでに、本殿の後にあった杉林をアップで撮ってみました。

折角なので、杉林の手前にあった祠も撮ってみました。

本殿を裏から撮って、小さな祠があった大杉の後に回ってみました。

大杉を後から撮ってみましたが、夫婦杉ではなさそうです。

大杉の右側にも小さな祠があったので撮ってみました。

本殿を一周したので、これから下る石段を杉林と一緒に撮ってみました。

石段で振り返ると、本殿の屋根に菊の御紋があったのでアップで撮ってみました。

石段の途中にあった水路まで戻って来ました。

水路の先に、ご覧のような柄杓があったので、湧水で手水が出来たかも知れませんね!

<大内宿>

大内宿に戻って来たので、更に、街道の先に行ってみました。

街道の右側に、茅葺き屋根の土産屋があったので撮ってみました。

又、左側には、ご覧のような生垣のある大きな茅葺きの民家がありました。

この民家は、「大内宿町並み展示館」で、昔から伝わる生活用具や農耕機具などの資料が展示されているようでした。

尚、この展示館は大内宿本陣跡で、会津藩初代藩主の保科正之や二代藩主の正経が江戸参勤交代の際、この本陣で昼食を取ったみたいです。

あまり時間が無かったので、展示館の外観と玄関を撮ってみました。

街道に戻り、街道の左右にある茅葺きの民家を眺めながら先に行ってみました。

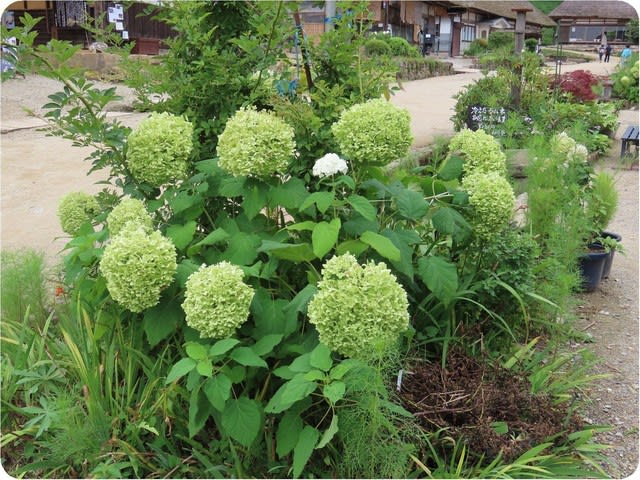

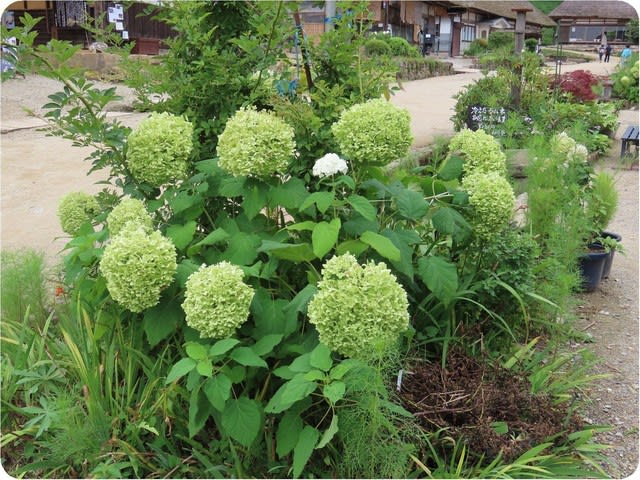

街道を歩いていると、ご覧のような紫陽花が咲いたのでアップで撮ってみました。

⇒ 季節外れのような感じがするのですが・・・

郵便マークが付いている茅葺きの民家(美濃屋)があって、手前に郵便ポストが置いてありました。

この郵便ポストは、明治5年に「大内宿郵便取扱所(後の大内宿郵便局)」が開局されていたことを示す記念として、別の場所(東京市内)から移設された古いポストのようです。

街道の突き当りにも、茅葺きの民家(浅沼食堂)があったので近くに行ってみました。

石碑「湯殿山」のある浅沼食堂(扇屋分家)を撮ってみましたが、お客の姿は見えませんでした。

<石段>

浅沼食堂の左手には、ご覧のような石段があって、石段の下にお地蔵さんと石碑があったので行ってみました。

急な石段の下に着くと、左手に緩やかな坂道があって案内板が出ていました。

案内板には、イラスト付きで「この石段の迂回路があります。」と書いてありました。

⇒ 折角なので、案内板に従って正法寺経由で行ってみることにしました。

<正法寺(しょうほうじ)>

ご覧のような参道を上って正法寺に向かいました。

参道を上り切ると、本堂が見えたので寺門と一緒に撮ってみました。

取り敢えず、寄棟造りの本堂を撮ってお参りをしました。

お参りしてから向拝を撮ってみました。

虹梁の上に、波と女性の顔(観音菩薩?)の彫刻があったので撮ってみました。

この虹梁にも、赤い虫の痕のような穴がありました。

折角なので、観音菩薩をアップで撮らせて頂きました。

<子安観音堂>

正法寺の境内に、ご覧のような御倉があったので撮ってみました。

御倉の後にあった参道を上って子安観音堂に向かいました。

子安観音堂に着いたので、寄棟造りのお堂を撮ってみました。

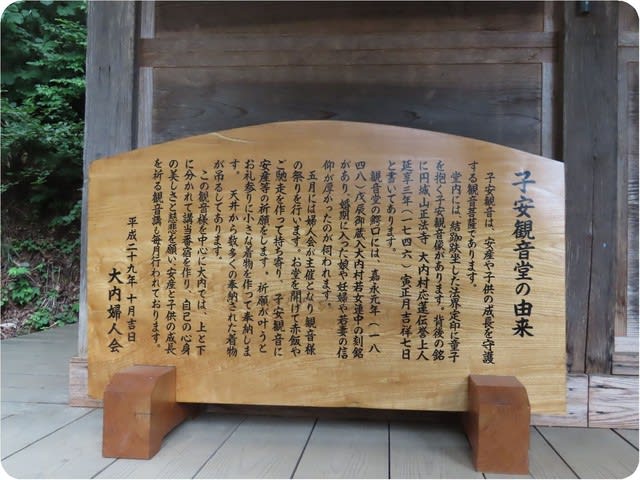

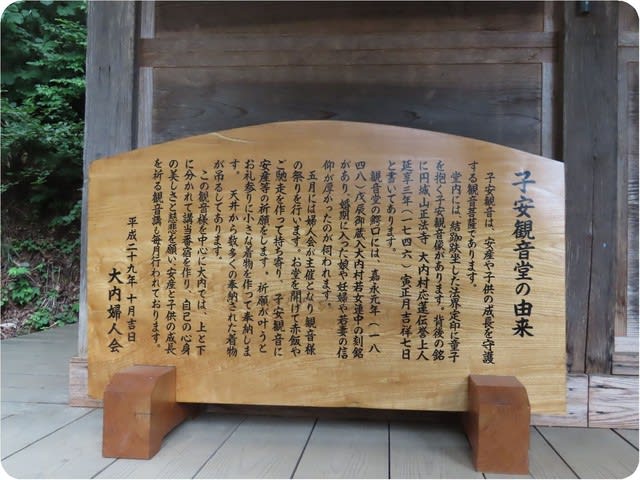

又、「子安観音堂の由来」があったので撮ってみました。

お参りしてから向拝を撮ってみましたが、この虹梁にも赤い虫の痕のような穴がありました。

ついでに、扁額も撮ってみましたが「子安堂」になっていました。

迂回した石段を上から撮ってみましたが、かなり急な石段でしたね!

<見晴台>

子安観音堂の横に、大内宿が一望できる見晴台がありました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

見晴台を後に、ご覧のような山道を通って先に行ってみました。

<弁財天堂>

山道を暫く進むと、小じんまりした弁財天堂がありました。

お参りしてから堂内を見ると、賽銭箱の上に弁財天の眷属(お遣い)の白蛇がいました。

弁財天堂から下に行ける石段を見ると、ご覧のような急な石段になっていました。

お願い

お願い 「石段が大変急で古くなっております。ので足元に十分注意をして下さい。」(原文のまま)が出ていました。

「石段が大変急で古くなっております。ので足元に十分注意をして下さい。」(原文のまま)が出ていました。

ご覧のような別の山道があったので、こちらから下りることにしました。

山道を下りていると、注連縄が張ってある庚申塔があったので撮ってみました。

下の道路に出ると、弁財天堂の鳥居があったので撮ってみました。

取り敢えず、弁財天堂に行ける大変急な石段を撮ってみました。

<供養塔>

鳥居の左側には、名号(南無阿弥陀仏)塔・庚申塔・巳待塔・青面金剛塔・白湯山・弁財天などの供養塔があったので撮ってみました。

<三佛堂>

供養塔の後の高台に、三佛堂があったので行ってみました。

取り敢えず、三佛堂を撮ってみました。

⇒ 名前からすると、三仏が祀られていたのかも知れませんね!?

三佛堂の左手にも、ご覧のような鳥居があったので行ってみました。

鳥居の後は、ご覧のような急斜面になっていて小さな祠があるだけでした。

<大内宿>

大内宿の浅沼食堂の前に戻って来ました。

時間が17時近かったので、宿場には殆ど人はいませんでした。

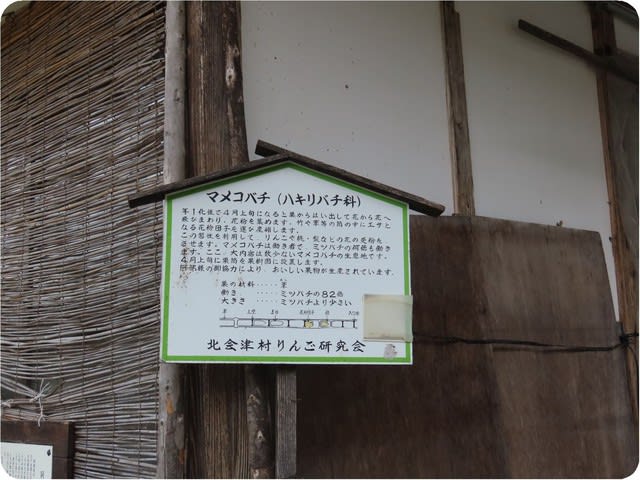

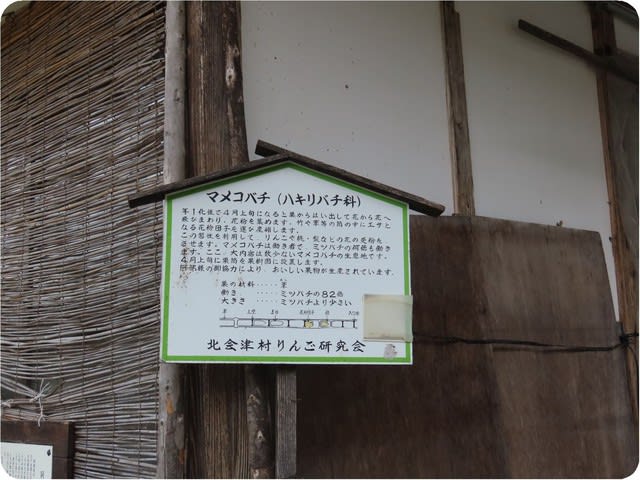

民家の軒下に、マメコバチの巣となる葦が吊り下げられていました。

マメコバチは、4月上旬になると巣から這い出して花粉を集め、葦などの筒の中にエサとなる花粉団子を集め産卵するみたいです。

このマメコバチの習性を利用して、リンゴや桃・梨などの花を受粉させるようです。

折角なので、吊り下げられている葦をアップで撮ってみました。

閑散としている街道を撮ってみましたが、下の方に火の見櫓が見えました。

「大内宿町並み展示館」の前に遣って来ましたが、入口は閉まっていました。

人のいない街道を歩くのは、「木枯し紋次郎」風で良いですね!?

蕎麦屋(三澤屋)を過ぎると、ご覧のような「伝統的建造物群保存地区」の説明案内板がありました。

尚、往きは奥にあった酒屋で試飲をしたので気が付きませんでした。

宿場を抜けると、積雪ポールが立っている道路に着きました。

有料駐車場の前に着いたので「重要伝統的建造物群保存地区」の碑を撮ってみました。

<有料駐車場>

駐車場の道路側に、「大内宿 町並みと屋号」の案内板があったので撮ってみました。

案内板の裏側には、「大内宿周辺散策路案内」がありました。

駐車場の事務所の屋根も、ご覧のような茅葺き屋根だったので撮ってみました。

駐車場の奥に、観光協会があったので行ってタクシーを呼ぶことにしました。

暫くすると、タクシーが遣って来たので、旅館に戻る途中の「湯野上温泉駅」まで行くことにしました。

「会津・湯野上温泉をぶらり(湯野上温泉編)」に続く。

旅館には15時頃着いたので、荷物を置いて大内宿(おおうちじゅく)に行ってみることにしました。

大内宿は、江戸時代、会津若松と日光今市を結ぶ下野街道(会津西街道)の山間部につくられた宿場町で、約450mある道の両側に、茅葺きの民家(約50軒)が並んでいます。

又、昭和56年(1981)には、国選定重要伝統的建造物群地区に指定されています。

旅館から大内宿までは約7kmあったのでタクシーで行ってみることにしました。

車に乗ると、運転手さんは慣れたもので、大内宿のマップが用意してあって大内宿の説明をしてくれました。

<大内宿>

旅館からは15分程で大内宿の入口に着きました。

入口に、景観や文化財の保護を目的とした「大内宿を守る住民憲章」があったので撮ってみました。

宿場に入ると、ご覧のような茅葺き屋根の土産屋がありました。

屋根に、ご覧のような印が付いている煙抜き(?)があったのでアップで撮ってみました。

又、隣には喫茶店の玉屋(分家)があったので撮ってみました。

宿場を歩いていると、ご覧のような亀と兎の置き物があったのでアップで撮ってみました。

奥の方に、試飲の出来そうな酒屋があったので行ってみることにしました。

亀の背中を見ると、子供を背負っていたので親子亀ですね!

日本酒の試飲をした後に、蕎麦屋(三澤屋)の脇を通って街道に戻りました。

取り敢えず、煙抜きの茅葺き屋根の三澤屋を撮ってみました。

ここからは、茅葺きの民家が並んでいる街道を通って先に行ってみました。

街道の左右にある茅葺きの民家を眺めながら先に行ってみました。

尚、大内宿には、旅館(民宿)は数軒しかなく、殆どが土産屋と食べ物屋みたいです。

土蔵の家があって「おみやげ・民宿 本家扇屋」の看板が出ていました。

珍しかったので「本家扇屋」を正面から撮ってみました。

街道の左側に、ご覧のような鳥居があったので撮ってみました。

鳥居をアップで撮ってみましたが、鳥居梁は無垢の木で造られていました。

鳥居の右柱には「五穀豊穣・天下泰平」の小柱があって、前には高倉神社の門柱が建っていました。

又、左柱には「村中安全・風雨順次」の小柱があって、前には「明治41年9月建之~」と記された古峰神社(?)の門柱がありました。

参道の先に神社は見えませんが、取り敢えず、先に行ってみることにしました。

住宅地の先に行ってみましたが、ご覧のような参道が続いていました。

<高倉神社>

住宅地を抜けると、ご覧のような畑があって、遠くに鳥居が見えました。

参道の両側にあった畑は、蕎麦畑のようなので撮ってみました。

鳥居の前に着いたので鳥居を撮ってみましたが、神社は鎮守の森に建てられているようでした。

取り敢えず、「村社 高倉神社」の標柱が建っている鳥居をアップで撮ってみました。

尚、この鳥居梁も無垢の木で造られていました。

鳥居の先には、ご覧のような石段があって奥には高倉神社の本殿が見えました。

石段を上っていると、湧水が流れている水路があったので撮ってみました。

水路を超えると、石段の右側に小さな祠がありました。

取り敢えず、小さな祠と供養塔(?)を撮って石段に戻りました。

石段の途中にあった鳥居には「高倉神社」の額束が掛けられていました。

本殿は、ご覧のような石段の先にある杉林に建てられていました。

取り敢えず、石段の途中で本殿を撮ってみました。

境内に着いたので本殿を撮ってみました。

高倉神社は、平清盛の全盛期に反旗を翻した高倉宮似仁親王(後白河天皇の第三皇子)が潜行した所と伝えられていています。

尚、高倉神社の御祭神は似仁親王(もちひとしんのう)です。

取り敢えず、本殿でお参りしてから向拝の下を撮ってみました。

虹梁の上に、立派な龍の彫刻があったのでアップで撮ってみましたが、虹梁に赤い虫の痕のような穴がありました。

向拝の下を見ると、この階段も無垢の木で造られていました。

又、本殿の右側には、ご覧のような奉納品の目録がありました。

本殿の横に行ってみると、杉林の手前に標柱「高倉の大すぎ」があったので一緒に撮ってみました。

又、本殿の後にあった大杉の前に、小さな祠があったのでアップで撮ってみました。

ついでに、本殿の後にあった杉林をアップで撮ってみました。

折角なので、杉林の手前にあった祠も撮ってみました。

本殿を裏から撮って、小さな祠があった大杉の後に回ってみました。

大杉を後から撮ってみましたが、夫婦杉ではなさそうです。

大杉の右側にも小さな祠があったので撮ってみました。

本殿を一周したので、これから下る石段を杉林と一緒に撮ってみました。

石段で振り返ると、本殿の屋根に菊の御紋があったのでアップで撮ってみました。

石段の途中にあった水路まで戻って来ました。

水路の先に、ご覧のような柄杓があったので、湧水で手水が出来たかも知れませんね!

<大内宿>

大内宿に戻って来たので、更に、街道の先に行ってみました。

街道の右側に、茅葺き屋根の土産屋があったので撮ってみました。

又、左側には、ご覧のような生垣のある大きな茅葺きの民家がありました。

この民家は、「大内宿町並み展示館」で、昔から伝わる生活用具や農耕機具などの資料が展示されているようでした。

尚、この展示館は大内宿本陣跡で、会津藩初代藩主の保科正之や二代藩主の正経が江戸参勤交代の際、この本陣で昼食を取ったみたいです。

あまり時間が無かったので、展示館の外観と玄関を撮ってみました。

街道に戻り、街道の左右にある茅葺きの民家を眺めながら先に行ってみました。

街道を歩いていると、ご覧のような紫陽花が咲いたのでアップで撮ってみました。

⇒ 季節外れのような感じがするのですが・・・

郵便マークが付いている茅葺きの民家(美濃屋)があって、手前に郵便ポストが置いてありました。

この郵便ポストは、明治5年に「大内宿郵便取扱所(後の大内宿郵便局)」が開局されていたことを示す記念として、別の場所(東京市内)から移設された古いポストのようです。

街道の突き当りにも、茅葺きの民家(浅沼食堂)があったので近くに行ってみました。

石碑「湯殿山」のある浅沼食堂(扇屋分家)を撮ってみましたが、お客の姿は見えませんでした。

<石段>

浅沼食堂の左手には、ご覧のような石段があって、石段の下にお地蔵さんと石碑があったので行ってみました。

急な石段の下に着くと、左手に緩やかな坂道があって案内板が出ていました。

案内板には、イラスト付きで「この石段の迂回路があります。」と書いてありました。

⇒ 折角なので、案内板に従って正法寺経由で行ってみることにしました。

<正法寺(しょうほうじ)>

ご覧のような参道を上って正法寺に向かいました。

参道を上り切ると、本堂が見えたので寺門と一緒に撮ってみました。

取り敢えず、寄棟造りの本堂を撮ってお参りをしました。

お参りしてから向拝を撮ってみました。

虹梁の上に、波と女性の顔(観音菩薩?)の彫刻があったので撮ってみました。

この虹梁にも、赤い虫の痕のような穴がありました。

折角なので、観音菩薩をアップで撮らせて頂きました。

<子安観音堂>

正法寺の境内に、ご覧のような御倉があったので撮ってみました。

御倉の後にあった参道を上って子安観音堂に向かいました。

子安観音堂に着いたので、寄棟造りのお堂を撮ってみました。

又、「子安観音堂の由来」があったので撮ってみました。

お参りしてから向拝を撮ってみましたが、この虹梁にも赤い虫の痕のような穴がありました。

ついでに、扁額も撮ってみましたが「子安堂」になっていました。

迂回した石段を上から撮ってみましたが、かなり急な石段でしたね!

<見晴台>

子安観音堂の横に、大内宿が一望できる見晴台がありました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

見晴台を後に、ご覧のような山道を通って先に行ってみました。

<弁財天堂>

山道を暫く進むと、小じんまりした弁財天堂がありました。

お参りしてから堂内を見ると、賽銭箱の上に弁財天の眷属(お遣い)の白蛇がいました。

弁財天堂から下に行ける石段を見ると、ご覧のような急な石段になっていました。

お願い

お願い 「石段が大変急で古くなっております。ので足元に十分注意をして下さい。」(原文のまま)が出ていました。

「石段が大変急で古くなっております。ので足元に十分注意をして下さい。」(原文のまま)が出ていました。

ご覧のような別の山道があったので、こちらから下りることにしました。

山道を下りていると、注連縄が張ってある庚申塔があったので撮ってみました。

下の道路に出ると、弁財天堂の鳥居があったので撮ってみました。

取り敢えず、弁財天堂に行ける大変急な石段を撮ってみました。

<供養塔>

鳥居の左側には、名号(南無阿弥陀仏)塔・庚申塔・巳待塔・青面金剛塔・白湯山・弁財天などの供養塔があったので撮ってみました。

<三佛堂>

供養塔の後の高台に、三佛堂があったので行ってみました。

取り敢えず、三佛堂を撮ってみました。

⇒ 名前からすると、三仏が祀られていたのかも知れませんね!?

三佛堂の左手にも、ご覧のような鳥居があったので行ってみました。

鳥居の後は、ご覧のような急斜面になっていて小さな祠があるだけでした。

<大内宿>

大内宿の浅沼食堂の前に戻って来ました。

時間が17時近かったので、宿場には殆ど人はいませんでした。

民家の軒下に、マメコバチの巣となる葦が吊り下げられていました。

マメコバチは、4月上旬になると巣から這い出して花粉を集め、葦などの筒の中にエサとなる花粉団子を集め産卵するみたいです。

このマメコバチの習性を利用して、リンゴや桃・梨などの花を受粉させるようです。

折角なので、吊り下げられている葦をアップで撮ってみました。

閑散としている街道を撮ってみましたが、下の方に火の見櫓が見えました。

「大内宿町並み展示館」の前に遣って来ましたが、入口は閉まっていました。

人のいない街道を歩くのは、「木枯し紋次郎」風で良いですね!?

蕎麦屋(三澤屋)を過ぎると、ご覧のような「伝統的建造物群保存地区」の説明案内板がありました。

尚、往きは奥にあった酒屋で試飲をしたので気が付きませんでした。

宿場を抜けると、積雪ポールが立っている道路に着きました。

有料駐車場の前に着いたので「重要伝統的建造物群保存地区」の碑を撮ってみました。

<有料駐車場>

駐車場の道路側に、「大内宿 町並みと屋号」の案内板があったので撮ってみました。

案内板の裏側には、「大内宿周辺散策路案内」がありました。

駐車場の事務所の屋根も、ご覧のような茅葺き屋根だったので撮ってみました。

駐車場の奥に、観光協会があったので行ってタクシーを呼ぶことにしました。

暫くすると、タクシーが遣って来たので、旅館に戻る途中の「湯野上温泉駅」まで行くことにしました。

「会津・湯野上温泉をぶらり(湯野上温泉編)」に続く。