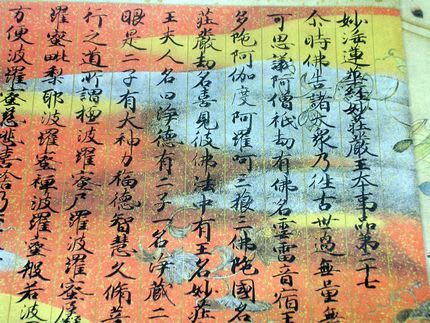

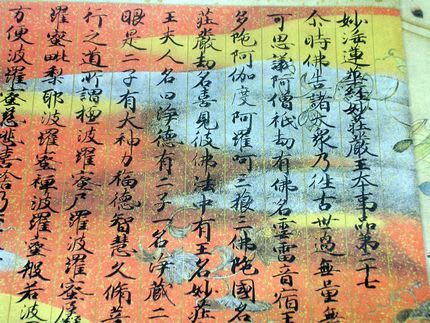

もう一つの注目すべき展示品「平家納経」は言わずと知れた装飾経中の白眉で、「国宝中の国宝」と呼ばれる美麗で荘厳な美しさは、見る人の目を釘付けにします。平家一門の繁栄を願って清盛が厳島神社に奉納したもので、奉納されたのは長寛二年(1164)、平治の乱の5年後で、まさに平家の全盛期。清盛はこの奉納の3年後には太政大臣の位に上り詰めました。清盛の発願による奉納に名を連ねたのは重盛・宗盛・知盛・重衡の四人の清盛の子どもたち、頼盛・教盛・経盛の三人の清盛の弟たち、そしてそのほかの親族・郎等総勢32名でした。

しかしその後経巻は長い年月のうちに少しずつ破損の度合いを高め、ついに大正時代に「副本」(複製)が作られる事となりました。副本を手がけたのは、当時すでに「紫式部日記絵巻」や「源氏物語絵巻」「本願寺本三十六人家集」の模写を務めていた田中親美とその一門。資金は実業家で茶人の高橋箒庵と益田鈍翁の呼びかけで各界から寄付が集められ、その資金をもとに発足された「厳島経副本調整会」の指揮のもと、五年の歳月と大変な労力をかけて大正十四年に完成しました。この完成後、副本はいろいろな機会に展示されているので、ご覧になった方も多いかも。今回の展示もこの副本です。

「なんだ本物じゃないのか」と思うなかれ、これはとんでもない美しさで、厳島神社の地元・広島で育った人に聞いたところ、さすがに「平家納経」はなじみ深いようで、「本物はくすんだ色で、副本の方がずうっとキレイ」との事でした。で、じつは ぬえは「平家納経」が大好きでして。。そんでもって、じつは ぬえ、さらにそのレプリカを持っているのだった。(~~;) 昭和60年に出版社の企画で、写真製版によって数巻のみ複製が作られて発売されたのですが、その売れ残りを数年前に入手しました。驚いたのは発売当時の価格。ぬえの手元にあるそれの外函を見ると「135,000円+税」と書いてあります。。う~ん、バブルだねえ。。(もちろん ぬえはそれよりずうっっっっと安く買いました。デフレの時代でしたもんねー。。)

なお国立能楽堂でのこの展示は「橘香会」の日も期間中なので、お出ましになる方はご覧になる事ができます。ただし展示品には一部入れ替えがあって、上記「竹屋町単法被」の展示は5月17日までだそうです。もうすぐ終わってしまうので、興味のある方はお早めにお出かけ下さい。

ついでながら、今日 ぬえは今回展示されている謡本や写本で、拡げてある部分を読んで来ました。内容はだいたい次の通り。鑑賞のご参考にどうぞ。

平家納経 「厳王品」、「法師品」、「序品」の見返しと本文、

「提婆品」の紙背、「湧出品」

光悦流観世流謡本 題箋が見える本=「通盛」、拡げてある本=「忠度」

源平盛衰記 「大原御幸」の場面

元和卯月本 題箋が見える本=「千手重衡」「小原御幸」「兼平」

拡げてある本=「通盛」「忠度」

平家正節 「敦盛最期」の場面

平家譜本 「経正都落」の場面。三面の琵琶のうち獅子丸が

龍宮へ取られた、という能『玄象』にも見える話

八坂流 平家物語 「経正都落」の場面

しかしその後経巻は長い年月のうちに少しずつ破損の度合いを高め、ついに大正時代に「副本」(複製)が作られる事となりました。副本を手がけたのは、当時すでに「紫式部日記絵巻」や「源氏物語絵巻」「本願寺本三十六人家集」の模写を務めていた田中親美とその一門。資金は実業家で茶人の高橋箒庵と益田鈍翁の呼びかけで各界から寄付が集められ、その資金をもとに発足された「厳島経副本調整会」の指揮のもと、五年の歳月と大変な労力をかけて大正十四年に完成しました。この完成後、副本はいろいろな機会に展示されているので、ご覧になった方も多いかも。今回の展示もこの副本です。

「なんだ本物じゃないのか」と思うなかれ、これはとんでもない美しさで、厳島神社の地元・広島で育った人に聞いたところ、さすがに「平家納経」はなじみ深いようで、「本物はくすんだ色で、副本の方がずうっとキレイ」との事でした。で、じつは ぬえは「平家納経」が大好きでして。。そんでもって、じつは ぬえ、さらにそのレプリカを持っているのだった。(~~;) 昭和60年に出版社の企画で、写真製版によって数巻のみ複製が作られて発売されたのですが、その売れ残りを数年前に入手しました。驚いたのは発売当時の価格。ぬえの手元にあるそれの外函を見ると「135,000円+税」と書いてあります。。う~ん、バブルだねえ。。(もちろん ぬえはそれよりずうっっっっと安く買いました。デフレの時代でしたもんねー。。)

なお国立能楽堂でのこの展示は「橘香会」の日も期間中なので、お出ましになる方はご覧になる事ができます。ただし展示品には一部入れ替えがあって、上記「竹屋町単法被」の展示は5月17日までだそうです。もうすぐ終わってしまうので、興味のある方はお早めにお出かけ下さい。

ついでながら、今日 ぬえは今回展示されている謡本や写本で、拡げてある部分を読んで来ました。内容はだいたい次の通り。鑑賞のご参考にどうぞ。

平家納経 「厳王品」、「法師品」、「序品」の見返しと本文、

「提婆品」の紙背、「湧出品」

光悦流観世流謡本 題箋が見える本=「通盛」、拡げてある本=「忠度」

源平盛衰記 「大原御幸」の場面

元和卯月本 題箋が見える本=「千手重衡」「小原御幸」「兼平」

拡げてある本=「通盛」「忠度」

平家正節 「敦盛最期」の場面

平家譜本 「経正都落」の場面。三面の琵琶のうち獅子丸が

龍宮へ取られた、という能『玄象』にも見える話

八坂流 平家物語 「経正都落」の場面