一昨年はイエスのクリス・スクワイアー、昨年はEL&Pのキース・エマーソンとグレッグ・レイクと、往年のプログレバンドの重鎮が死去した。そして、先月末にはジョン・ウエットンの突然の訃報が、、、クリスもグレッグもジョンも皆60歳代。まだまだ音楽活動ができただろうに、本当に残念でならない。ウエットン氏については、キング・クリムゾンへの加入が一番印象に残るが、その後もロキシー・ミュージックやユーライア・ヒープ、ウィッシュボーン・アッシュなどにも参加し、プログレのみならずロック・ミュージック全般にわたり存在感を示した。最近でもスティーブ・ハケット・バンドへのゲスト参加、そしてエディ・ジョブソンとのU.K.再現ライブでの活躍などは先月のこのブログでも紹介したばかり。1月11日の本人の声明では、2月のCruise to the Edge(クルーズ船でのロック・フェスティバル)と3~4月に北米で開催するジャーニーとのジョイント・ツアーに治療に専念するため参加を断念したこと、その代役は仲間のビリー・シャーウッドが行うこと、年の後半のエイジアのステージには必ずカムバックを果たすことなどが盛り込まれていた。(http://www.johnwetton.com/より。写真も)私としても先月の当ブログにてU.K.来日時のジョンの勇姿に思いを馳せたばかりだったので、少なからずショックである。心より冥福を祈ります。

一昨年はイエスのクリス・スクワイアー、昨年はEL&Pのキース・エマーソンとグレッグ・レイクと、往年のプログレバンドの重鎮が死去した。そして、先月末にはジョン・ウエットンの突然の訃報が、、、クリスもグレッグもジョンも皆60歳代。まだまだ音楽活動ができただろうに、本当に残念でならない。ウエットン氏については、キング・クリムゾンへの加入が一番印象に残るが、その後もロキシー・ミュージックやユーライア・ヒープ、ウィッシュボーン・アッシュなどにも参加し、プログレのみならずロック・ミュージック全般にわたり存在感を示した。最近でもスティーブ・ハケット・バンドへのゲスト参加、そしてエディ・ジョブソンとのU.K.再現ライブでの活躍などは先月のこのブログでも紹介したばかり。1月11日の本人の声明では、2月のCruise to the Edge(クルーズ船でのロック・フェスティバル)と3~4月に北米で開催するジャーニーとのジョイント・ツアーに治療に専念するため参加を断念したこと、その代役は仲間のビリー・シャーウッドが行うこと、年の後半のエイジアのステージには必ずカムバックを果たすことなどが盛り込まれていた。(http://www.johnwetton.com/より。写真も)私としても先月の当ブログにてU.K.来日時のジョンの勇姿に思いを馳せたばかりだったので、少なからずショックである。心より冥福を祈ります。

一昨年はイエスのクリス・スクワイアー、昨年はEL&Pのキース・エマーソンとグレッグ・レイクと、往年のプログレバンドの重鎮が死去した。そして、先月末にはジョン・ウエットンの突然の訃報が、、、クリスもグレッグもジョンも皆60歳代。まだまだ音楽活動ができただろうに、本当に残念でならない。ウエットン氏については、キング・クリムゾンへの加入が一番印象に残るが、その後もロキシー・ミュージックやユーライア・ヒープ、ウィッシュボーン・アッシュなどにも参加し、プログレのみならずロック・ミュージック全般にわたり存在感を示した。最近でもスティーブ・ハケット・バンドへのゲスト参加、そしてエディ・ジョブソンとのU.K.再現ライブでの活躍などは先月のこのブログでも紹介したばかり。1月11日の本人の声明では、2月のCruise to the Edge(クルーズ船でのロック・フェスティバル)と3~4月に北米で開催するジャーニーとのジョイント・ツアーに治療に専念するため参加を断念したこと、その代役は仲間のビリー・シャーウッドが行うこと、年の後半のエイジアのステージには必ずカムバックを果たすことなどが盛り込まれていた。(http://www.johnwetton.com/より。写真も)私としても先月の当ブログにてU.K.来日時のジョンの勇姿に思いを馳せたばかりだったので、少なからずショックである。心より冥福を祈ります。

一昨年はイエスのクリス・スクワイアー、昨年はEL&Pのキース・エマーソンとグレッグ・レイクと、往年のプログレバンドの重鎮が死去した。そして、先月末にはジョン・ウエットンの突然の訃報が、、、クリスもグレッグもジョンも皆60歳代。まだまだ音楽活動ができただろうに、本当に残念でならない。ウエットン氏については、キング・クリムゾンへの加入が一番印象に残るが、その後もロキシー・ミュージックやユーライア・ヒープ、ウィッシュボーン・アッシュなどにも参加し、プログレのみならずロック・ミュージック全般にわたり存在感を示した。最近でもスティーブ・ハケット・バンドへのゲスト参加、そしてエディ・ジョブソンとのU.K.再現ライブでの活躍などは先月のこのブログでも紹介したばかり。1月11日の本人の声明では、2月のCruise to the Edge(クルーズ船でのロック・フェスティバル)と3~4月に北米で開催するジャーニーとのジョイント・ツアーに治療に専念するため参加を断念したこと、その代役は仲間のビリー・シャーウッドが行うこと、年の後半のエイジアのステージには必ずカムバックを果たすことなどが盛り込まれていた。(http://www.johnwetton.com/より。写真も)私としても先月の当ブログにてU.K.来日時のジョンの勇姿に思いを馳せたばかりだったので、少なからずショックである。心より冥福を祈ります。

1979年1月23日、新宿厚生年金会館にて行われたキャメルの初来日公演が3月にFM東京にてオンエアされ、その時にナレーションを担当したのが北玲子さんであった。

1979年1月23日、新宿厚生年金会館にて行われたキャメルの初来日公演が3月にFM東京にてオンエアされ、その時にナレーションを担当したのが北玲子さんであった。 2013年エディ・ジョブソンはジョン・ウェットンと組んでU.K.の2枚のアルバムを完全再現したライブを川崎クラブチッタにて行っていた。その模様を収録したBlu-rayを最近購入した。高額だったので最初は購入を躊躇したが、動画サイトで確認したギター&ドラムのサポート・メンバーの力量が高く、またサラウンドの音声トラックもあることから結局購入してしまった。だが、結論から言うとかなり物足りない内容だった。

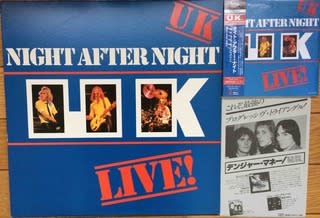

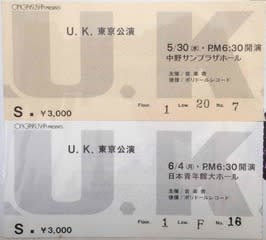

2013年エディ・ジョブソンはジョン・ウェットンと組んでU.K.の2枚のアルバムを完全再現したライブを川崎クラブチッタにて行っていた。その模様を収録したBlu-rayを最近購入した。高額だったので最初は購入を躊躇したが、動画サイトで確認したギター&ドラムのサポート・メンバーの力量が高く、またサラウンドの音声トラックもあることから結局購入してしまった。だが、結論から言うとかなり物足りない内容だった。 UK UK UK UK…!延々とわき起こる冒頭のU.K.コール。これはライブの主催者側がアーティスト登場前に観客に依頼し発生したものだ。国内盤ライブアルバムNIGHT AFTER NIGHTの解説にも述べられている。ということはそれを書いた川上史郎氏はその時その会場にいたに違いない。そして私自身もそうだった。U.K.の日本公演は今まで私が見た中で間違いなく最高のライブのひとつであった。

UK UK UK UK…!延々とわき起こる冒頭のU.K.コール。これはライブの主催者側がアーティスト登場前に観客に依頼し発生したものだ。国内盤ライブアルバムNIGHT AFTER NIGHTの解説にも述べられている。ということはそれを書いた川上史郎氏はその時その会場にいたに違いない。そして私自身もそうだった。U.K.の日本公演は今まで私が見た中で間違いなく最高のライブのひとつであった。

この1作目の紹介が最後になってしまった。写真のように国内盤でブリティッシュロック秘蔵盤シリーズの一枚として76年に発売になったものである(キング・レコード SL281 ¥1,800)。たかみひろし氏編集・大貫憲章氏解説による本シリーズの解説が別途付属。「幻惑のブロードウェイ」が既にリリースされている時期にバンドの歴史を紐解くように日本でも紹介されたと記憶している。ジャケットがいろいろなヴァリエーションに変化し発売されたようだが、おそらくこの真っ黒ジャケがオリジナルと同じだろうと思う。

この1作目の紹介が最後になってしまった。写真のように国内盤でブリティッシュロック秘蔵盤シリーズの一枚として76年に発売になったものである(キング・レコード SL281 ¥1,800)。たかみひろし氏編集・大貫憲章氏解説による本シリーズの解説が別途付属。「幻惑のブロードウェイ」が既にリリースされている時期にバンドの歴史を紐解くように日本でも紹介されたと記憶している。ジャケットがいろいろなヴァリエーションに変化し発売されたようだが、おそらくこの真っ黒ジャケがオリジナルと同じだろうと思う。 はじめてバンド名をアルバムタイトルとした83年リリース作。それだけ当時のバンドの姿に自信と誇りがあったのだろうと思う。

はじめてバンド名をアルバムタイトルとした83年リリース作。それだけ当時のバンドの姿に自信と誇りがあったのだろうと思う。 ジェネシスとして3枚目のライブ盤。前2作のアルバム曲を中心として行われたアバカブ・ツアーを収録している。後に映像版がリリースされ、本ブログの

ジェネシスとして3枚目のライブ盤。前2作のアルバム曲を中心として行われたアバカブ・ツアーを収録している。後に映像版がリリースされ、本ブログの 1981年発表、トリオになってからの3作目である。当時はパンクロック台頭でプログレ・バンドは衰退の傾向だった。私も社会人になってバンド活動を離れ、少し音楽に疎くなっていた時期である。しかし、ジェネシスだけは注目し続け、このアルバムも国内発売と同時に購入。タイトルが意味不明だったが実はabstract(抽象的)の変形造語であること、ジャケットの配色が4種類あることなどでも話題になったが、今回もポップな傾向が増大した中にプログレ的アプローチのサウンドも聞かれる作品となっている。

1981年発表、トリオになってからの3作目である。当時はパンクロック台頭でプログレ・バンドは衰退の傾向だった。私も社会人になってバンド活動を離れ、少し音楽に疎くなっていた時期である。しかし、ジェネシスだけは注目し続け、このアルバムも国内発売と同時に購入。タイトルが意味不明だったが実はabstract(抽象的)の変形造語であること、ジャケットの配色が4種類あることなどでも話題になったが、今回もポップな傾向が増大した中にプログレ的アプローチのサウンドも聞かれる作品となっている。 1980年、学生時代に大学生協で買った国内盤である(日本フォノグラム・カリスマレコード RJ-7655 ¥2,500)。まずはゲートフォールドのジャケット、外も中もコーティングがなされた豪勢な作りであると同時に、描かれているイラストや文字が非常にポップな雰囲気である。フィル時代のジェネシスのアルバムでは1、2を争う素晴らしいジャケではないだろうか。CDではなくLPサイズで持っていたいと思わせる作りである。

1980年、学生時代に大学生協で買った国内盤である(日本フォノグラム・カリスマレコード RJ-7655 ¥2,500)。まずはゲートフォールドのジャケット、外も中もコーティングがなされた豪勢な作りであると同時に、描かれているイラストや文字が非常にポップな雰囲気である。フィル時代のジェネシスのアルバムでは1、2を争う素晴らしいジャケではないだろうか。CDではなくLPサイズで持っていたいと思わせる作りである。 前回78年の来日記念EP盤を紹介したが、このアルバムはやはり来日記念盤として来日後の12月20日に発売された日本独自の2枚組ベスト盤である(日本フォノグラムSFX-10061~2)。TrespassからAnd Then There Were Threeまでのアルバムから選曲されている。事前の宣伝チラシには選曲をジェネシス自身が行ったこと、自叙伝をフィル・コリンズが書いていること、そして先着3万名のみ8ページから成るアルマンド・ガロ特撮のカラージェネシス・ストーリーが付属することが明記されていたのだが、結局フィルによる自叙伝は実現していなかったし、8ページのブックレットも写真集であった。私としては全てのアルバムを持っていたので改めて買うまでもなかったのだが、そのブックレットには魅力を感じたことと、やはりファン心理として出たものは手元に置きたいということで多少高価だったが購入した。

前回78年の来日記念EP盤を紹介したが、このアルバムはやはり来日記念盤として来日後の12月20日に発売された日本独自の2枚組ベスト盤である(日本フォノグラムSFX-10061~2)。TrespassからAnd Then There Were Threeまでのアルバムから選曲されている。事前の宣伝チラシには選曲をジェネシス自身が行ったこと、自叙伝をフィル・コリンズが書いていること、そして先着3万名のみ8ページから成るアルマンド・ガロ特撮のカラージェネシス・ストーリーが付属することが明記されていたのだが、結局フィルによる自叙伝は実現していなかったし、8ページのブックレットも写真集であった。私としては全てのアルバムを持っていたので改めて買うまでもなかったのだが、そのブックレットには魅力を感じたことと、やはりファン心理として出たものは手元に置きたいということで多少高価だったが購入した。

私のジェネシスへの特別な思い入れは、今振り返ってみるとハケット先生が脱退した時点で区切りが入る。後任のギタリストを補充せず3人体制になってからの彼らはポップな味付けをしながらメジャーバンドへと進化する。しかし決してプログレ的要素が皆無になったわけではなく、新しいタイプのジェネシスへと変化したと私は思う。

私のジェネシスへの特別な思い入れは、今振り返ってみるとハケット先生が脱退した時点で区切りが入る。後任のギタリストを補充せず3人体制になってからの彼らはポップな味付けをしながらメジャーバンドへと進化する。しかし決してプログレ的要素が皆無になったわけではなく、新しいタイプのジェネシスへと変化したと私は思う。

1977年、ジェネシスの次作はライブアルバムだとのアナウンスがなされ、それはとても楽しみなこととなった。フィル・コリンズがフロントマンにシフトしてから2枚のアルバムをリリースし、どちらもとても素晴らしい内容だったこと、そしてそれらの曲やゲイブリエル時代の曲をどのようにライブで演奏しているのか、ということなどに期待は膨らんだ。そんな中、2枚組のこのアルバムが発売され、私はいち早く店頭に並んだ輸入盤(UK盤)を購入。中には両面に写真やパーソネル等の記載のある厚手のインナーが2枚、別にレコード収納用のインナーが付属している。

1977年、ジェネシスの次作はライブアルバムだとのアナウンスがなされ、それはとても楽しみなこととなった。フィル・コリンズがフロントマンにシフトしてから2枚のアルバムをリリースし、どちらもとても素晴らしい内容だったこと、そしてそれらの曲やゲイブリエル時代の曲をどのようにライブで演奏しているのか、ということなどに期待は膨らんだ。そんな中、2枚組のこのアルバムが発売され、私はいち早く店頭に並んだ輸入盤(UK盤)を購入。中には両面に写真やパーソネル等の記載のある厚手のインナーが2枚、別にレコード収納用のインナーが付属している。 76年リリース。ジャケットの色合いのせいだろうか、全体的に地味な印象を与える本アルバムだが、収録された曲には名曲が多い。1曲目のEleventh Earl Of Marはプログレ・バンド少年のコピー魂を煽る要素満載で、実際私の学生時代のバンドもこの曲を演奏した。一番大変だったのはヴォーカルだろう。担当したのは私だ。何せキーが高くて声が出ない、物語を語る歌詞も長くて覚えづらいなど苦戦を強いられた。全く役割を果たせなかったが、他のメンバーの演奏力は凄かった。録音したテープを聴くと今でも鳥肌が立つ。話しがそれたが、この曲はジェネシスの78年初来日公演でオープニングを飾ったことも忘れられない。他にもフィル時代では初の物語風楽曲のAll In A Mouse’s Night、ハケットのナイロン・ギターとメロトロンが 夢見る気分にさせてくれるBlood On The Rooftops、 その後のライブの定番Afterglow 等の名曲が並ぶ。12弦ギターがバッキングでアルペジオを奏で空間的な広がりを感じさせるWot Gorilla? も好きで、ぜひバンドでやりたかった曲である。

76年リリース。ジャケットの色合いのせいだろうか、全体的に地味な印象を与える本アルバムだが、収録された曲には名曲が多い。1曲目のEleventh Earl Of Marはプログレ・バンド少年のコピー魂を煽る要素満載で、実際私の学生時代のバンドもこの曲を演奏した。一番大変だったのはヴォーカルだろう。担当したのは私だ。何せキーが高くて声が出ない、物語を語る歌詞も長くて覚えづらいなど苦戦を強いられた。全く役割を果たせなかったが、他のメンバーの演奏力は凄かった。録音したテープを聴くと今でも鳥肌が立つ。話しがそれたが、この曲はジェネシスの78年初来日公演でオープニングを飾ったことも忘れられない。他にもフィル時代では初の物語風楽曲のAll In A Mouse’s Night、ハケットのナイロン・ギターとメロトロンが 夢見る気分にさせてくれるBlood On The Rooftops、 その後のライブの定番Afterglow 等の名曲が並ぶ。12弦ギターがバッキングでアルペジオを奏で空間的な広がりを感じさせるWot Gorilla? も好きで、ぜひバンドでやりたかった曲である。