さて、前回紹介したプリセットをダウンロードして楽しむためにはまずスマホにFender Toneというソフトをダウンロードする必要がある。要領は次のとおり。

①MUSTANG GT40本体を操作し自宅のWi-Fiに繋げる。

②自分のスマホにApp StoreからFender ToneをDLしアカウント登録する。

③BluetoothでスマホとGT40をペアリングし繋げる。

④スマホでFender Toneにアクセスし、プリセットを探す。これはジャンルに分かれており見つけやすい。またDLする前に試し弾きもできる。

⑤気に入ったプリセットが見つかったらDL操作をする。同期してGT40にそれが自動的にセーブされる。さらにこの音色を微調整をして保存することも可能。

アンプ本体もディスプレイが見やすく経験的に操作できるので、到着したその時からいろいろ遊ぶことができた。(例えばチューナーもメニュー画面から選んですぐ使うことが出来る。)別売りのスイッチャーを繋げるとお気に入りの音にすぐに切り替えることができるようだが、ライブ等に持ち出すわけではなく自宅演奏・録音用なので今のところは不要。当分この本体ひとつでギターサウンドを探求していくこととしよう。

ちなみに本アンプにはこの40Wの他、60W、100Wの3種類がある。こちら40Wの大きさはクリムゾンのCDと比べていただきたい。

①MUSTANG GT40本体を操作し自宅のWi-Fiに繋げる。

②自分のスマホにApp StoreからFender ToneをDLしアカウント登録する。

③BluetoothでスマホとGT40をペアリングし繋げる。

④スマホでFender Toneにアクセスし、プリセットを探す。これはジャンルに分かれており見つけやすい。またDLする前に試し弾きもできる。

⑤気に入ったプリセットが見つかったらDL操作をする。同期してGT40にそれが自動的にセーブされる。さらにこの音色を微調整をして保存することも可能。

アンプ本体もディスプレイが見やすく経験的に操作できるので、到着したその時からいろいろ遊ぶことができた。(例えばチューナーもメニュー画面から選んですぐ使うことが出来る。)別売りのスイッチャーを繋げるとお気に入りの音にすぐに切り替えることができるようだが、ライブ等に持ち出すわけではなく自宅演奏・録音用なので今のところは不要。当分この本体ひとつでギターサウンドを探求していくこととしよう。

ちなみに本アンプにはこの40Wの他、60W、100Wの3種類がある。こちら40Wの大きさはクリムゾンのCDと比べていただきたい。

まったく知らなかったのは、テイラー・ギターはビルトイン・ネック構造でネックの取り外しが可能だということ。ボディ側の接着部分は常に90度を保てるので、ネック側の接着部分を削る等の調整を試みれば、必ず真っ直ぐなネックを維持できると説明があった。本体を半分に切ったレプリカを見せながらの大変説得力のある話しであった。

まったく知らなかったのは、テイラー・ギターはビルトイン・ネック構造でネックの取り外しが可能だということ。ボディ側の接着部分は常に90度を保てるので、ネック側の接着部分を削る等の調整を試みれば、必ず真っ直ぐなネックを維持できると説明があった。本体を半分に切ったレプリカを見せながらの大変説得力のある話しであった。

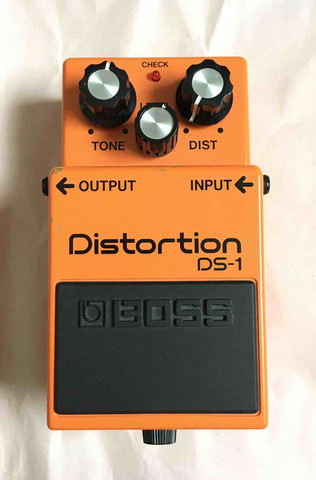

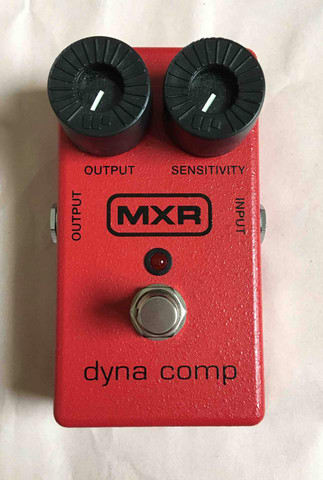

手持ちのコンパクト・エフェクターを紹介しようと思う。小さく様々な色合いを持つエフェクター達は、並べて眺めるだけでも楽しい。以前、ビンテージとなっているBOSSのコーラスとフェイザーについては

手持ちのコンパクト・エフェクターを紹介しようと思う。小さく様々な色合いを持つエフェクター達は、並べて眺めるだけでも楽しい。以前、ビンテージとなっているBOSSのコーラスとフェイザーについては 久しぶりに「季刊アコースティック・ギター・マガジン」を買った。といっても7月に最新刊が出たひとつ前の号である。これがアコギ用の「弦」を総特集していることを知ってバックナンバーを買い求めた。

久しぶりに「季刊アコースティック・ギター・マガジン」を買った。といっても7月に最新刊が出たひとつ前の号である。これがアコギ用の「弦」を総特集していることを知ってバックナンバーを買い求めた。