12月21日

小長井地区の「田原の六地蔵石幢」を訪ねました。

「田原口」というバス停を目指して行けばすぐだったのですが、田原の溜め池の近くとだけ聞いていたので、溜め池ををぐるりと一周して、やっとたどり着くことができました。

ここも大切に祭られていて、生花が供えられていました。

全体的に傷みが少なくきれいでした。

あれっ?

でも、なんか変…

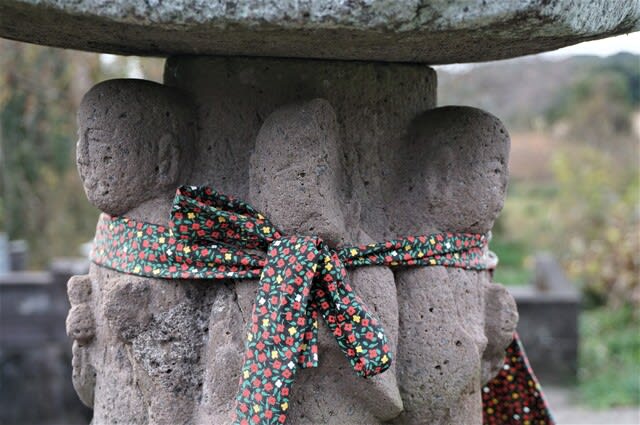

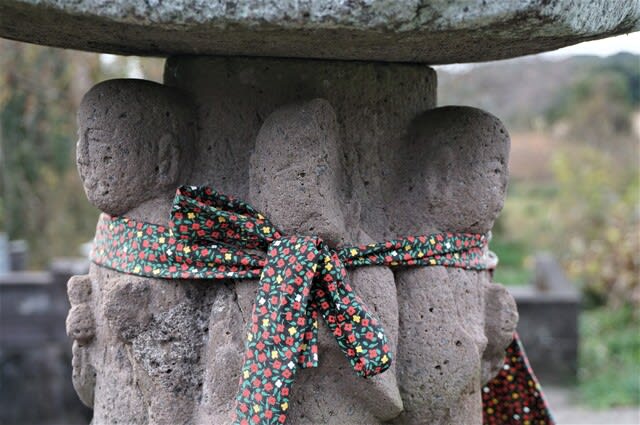

3頭身の愛らしいお地蔵様が現れました。

六地蔵石幢の構造

(説明板アップ)

笠

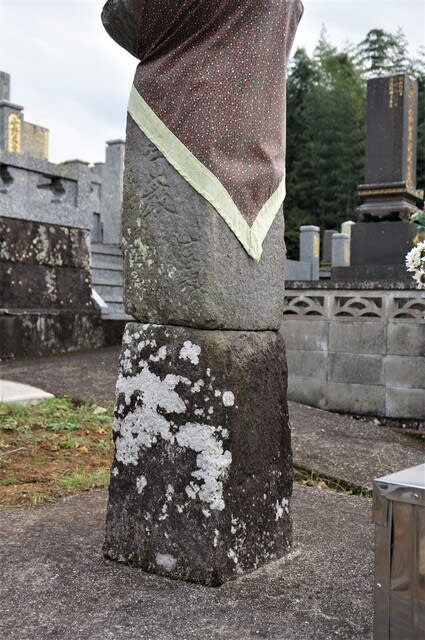

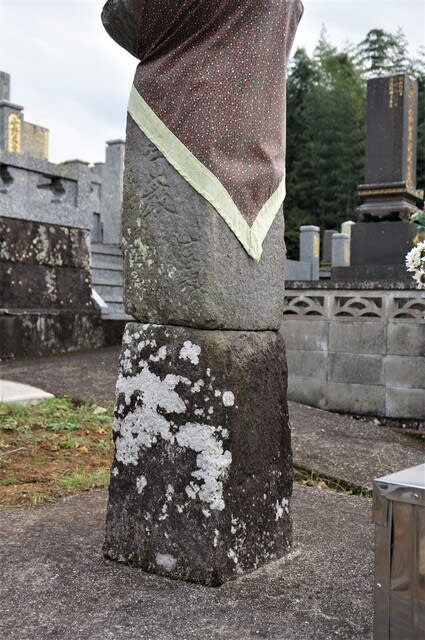

竿(幢身とも言うそうです)

2つに分かれていて、上竿と下竿。上竿には「厳」の文字がハッキリと読み取れます。

龕と中台

中台に彫ってある「蓮弁(れんべん)」も傷んでいません。

石幢自体の笠が役に立っていたのでしょうか。

説明板にも書いてありますが、ここの六地蔵石幢はほぼ完全な形で今に残っています。

これで諫早市内の六地蔵石幢巡りは終わりです。

12月25日には、石幢ではありませんが多良岳の六体地蔵が無性に見たくなり、多良岳に登りました。

なお、多良岳に向かう途中の長田地区西里町の天満宮近くにも六地蔵石幢があるとの情報が入ったので、山に登る前に見に行きました。それは江戸時代に建立されたものだそうですが、六地蔵の龕の部分を上下に重ねて祭ってありました。

西里町の六地蔵

セメントでつなげてありますが、元々は一対の、あるいは2基の六地蔵石幢だったのではと思われます。形は変わりましたが、今は屋根付きのお堂の中で大切に祭られています。

また、地蔵様の頭には、子どもが作ったたであろうシロツメクサの花冠が乗せられていました。

花冠は枯れていましたが、ほほえましく感じられました。

4回に分けて、諫早の六地蔵石幢について綴ってみました。

小長井地区の「田原の六地蔵石幢」を訪ねました。

「田原口」というバス停を目指して行けばすぐだったのですが、田原の溜め池の近くとだけ聞いていたので、溜め池ををぐるりと一周して、やっとたどり着くことができました。

ここも大切に祭られていて、生花が供えられていました。

全体的に傷みが少なくきれいでした。

あれっ?

でも、なんか変…

違和感がします。

ちょっと、定員オーバーじゃない?

小さい方もいらっしゃって、この面だけで5体?

1、2、3、…

4、5…

6体より多いです。

説明板がありました。

「逆修」「天文17年」と刻まれていると書いてあります。

この後、本野地区にある「開の辻の六地蔵石幢」を訪ねました。

ここのは墓地の中にありました。

説明板

顔を潰されているのを見ると心が痛むのですが、ここのは顔がきれいだったのでホッとしました。

ゆっくりと一周

一つだけお顔が欠けていました。

ちょっと、定員オーバーじゃない?

小さい方もいらっしゃって、この面だけで5体?

1、2、3、…

4、5…

6体より多いです。

説明板がありました。

「逆修」「天文17年」と刻まれていると書いてあります。

この後、本野地区にある「開の辻の六地蔵石幢」を訪ねました。

ここのは墓地の中にありました。

説明板

顔を潰されているのを見ると心が痛むのですが、ここのは顔がきれいだったのでホッとしました。

ゆっくりと一周

一つだけお顔が欠けていました。

せっかくですから、エプロンを外させてもらうと

3頭身の愛らしいお地蔵様が現れました。

六地蔵石幢の構造

(説明板アップ)

笠

竿(幢身とも言うそうです)

2つに分かれていて、上竿と下竿。上竿には「厳」の文字がハッキリと読み取れます。

龕と中台

中台に彫ってある「蓮弁(れんべん)」も傷んでいません。

石幢自体の笠が役に立っていたのでしょうか。

説明板にも書いてありますが、ここの六地蔵石幢はほぼ完全な形で今に残っています。

これで諫早市内の六地蔵石幢巡りは終わりです。

12月25日には、石幢ではありませんが多良岳の六体地蔵が無性に見たくなり、多良岳に登りました。

なお、多良岳に向かう途中の長田地区西里町の天満宮近くにも六地蔵石幢があるとの情報が入ったので、山に登る前に見に行きました。それは江戸時代に建立されたものだそうですが、六地蔵の龕の部分を上下に重ねて祭ってありました。

西里町の六地蔵

セメントでつなげてありますが、元々は一対の、あるいは2基の六地蔵石幢だったのではと思われます。形は変わりましたが、今は屋根付きのお堂の中で大切に祭られています。

また、地蔵様の頭には、子どもが作ったたであろうシロツメクサの花冠が乗せられていました。

花冠は枯れていましたが、ほほえましく感じられました。

4回に分けて、諫早の六地蔵石幢について綴ってみました。