奈良市(ならし)は奈良県の北部、奈良盆地の北端に位置し、生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、宇陀市、山添村ろ、県境を挟んで 京都府木津川市、笠置町、精華町、南山城村。更に三重県伊賀市に隣接。奈良時代に平城京が置かれたことで天平文化が花開いた地として知られており、現在の漢字表記は「奈良」ですが、古文書等の中では「那羅」「寧楽」「平城」とも表記されています。市東部は大和高原の一部をなし、標高300mから600m級の高地が続き、北は古代に平城山(ならやま)と呼ばれた丘陵地帯で京都府と接しています。平城山を越えて山城と通じる奈良坂は古くからの重要交通路の一つとして歴史の様々な舞台に登場してきました。「市の木:イチイガシ」「市の花:奈良の八重桜」「市の鳥:ウグイス」を制定。

キャッチフレーズは「世界遺産に学び、ともに歩むまち - なら」

明治22年(1889)、町村制の施行により添上郡奈良町・佐保村・東市村・安寺村・東市村・辰市村・五ヶ谷村・帯解町・明治村・田原村・柳生村・大柳生村・東里村・狭川村・月瀬村、添下郡都跡村・平城村・富雄町・伏見町、山辺郡都介野村・針ヶ別所村が発足。

1897年、添下郡が生駒郡に変更。月瀬村が山辺郡波多野村大字嵩を編入。

1898年、添上郡奈良町が市制を施行して奈良市が発足。

1923年、添上郡佐保村を編入。

1939年、添上郡東市村大字白毫寺を編入。

1940年、生駒郡都跡村を編入。

1950年、生駒郡伏見村が町制を施行、伏見町となる。

1951年、添上郡大安寺村・東市村・生駒郡平城村を編入。

1953年、生駒郡富雄村が町制を施行、富雄町となる。

1955年、添上郡都介野村・針ヶ別所村が合併し添上郡都祁村が発足。

1955年、添上郡辰市村・五ヶ谷村・帯解町・明治村・生駒郡富雄町・伏見町を編入。

1957年、 添上郡田原村・柳生村・大柳生村・東里村・狭川村を編入。

1968年、添上郡月瀬村が改称して月ヶ瀬村(つきがせむら)となる。

2005年、山辺郡都祁村・添上郡月ヶ瀬村を編入。現在に至ります。

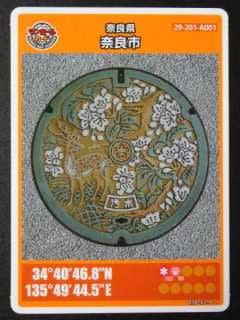

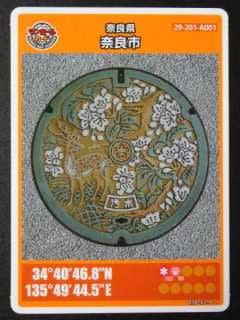

マンホールには市章を中心に「市の花:奈良八重桜」「シカ」がデザインされています。

「名古屋市下水道科学館:展示マンホール」

「アイドリングストップ」の文字と「シカ」がデザインされたシールタイプマンホール。

「奈良公園のシカ」

明治36年5月5日制定の市章は「天平の昔から奈良にゆかりの深い名花奈良八重桜(ナラノヤエザクラ)をかたどり、花芯に奈の字をえがいています。この奈の字の「示」は、日・月・星の三光にかたどられています。 昔、三笠山で鶯に三光の鳴き声を習わせたという伝説にちなんだものです。」HPより

防火貯水槽

仕切弁

「市の花:奈良八重桜」の中央に「奈」の文字がデザインされた開閉用制水弁の小型蓋。

中央に「下水」の文字が書かれた規格蓋。ぱっと見が自治体章に見えて、何処の蓋なのかと悩まされました。

奈良の寺院の親睦団体:南都二六会所属の「なーむくん」。平城遷都1300年祭の公式キャラクター せんとくん のカウンターとして制作。日本に仏教を定着させた聖徳太子の少年時代がモデル。聖徳太子の十七条憲法にちなみ、まゆ毛と目で「一七」を表現しています。右は奈良市中心市街地活性化研究会所属の「まんとくん」。鹿そのものをモデルに、千よりも大きい万という意味も込めて、背中にマントを羽織っています。2008年4月15日から「新しく、楽しく、愛する奈良と平城京1300年」というコンセプトで誕生しました。ちなみに・・せんとくんの制作費1,518万円に対抗して、どちらも制作費は0円です(笑)

撮影日:2006年9月9日&2008年3月16日&2009年4月29日・・他

(※)旧添上郡月ヶ瀬村は未訪問のため、ご当地マンホールは未収集です。

------------------------00----------------------

記憶に新しい2022年7月8日、大和西大寺駅北口にて『安倍晋三元総理大臣』が銃撃によって殺されるという事件が起こり、世界に衝撃を与えました。いかなる主義主張があっても決して許される行為ではありません。改めて心より追悼の意を捧げます

------------------------00----------------------

2017年12月9日、第6弾として全国64自治体で66種類(計252自治体293種類)のマンホールカードの配布が 開始されました。「奈良市」のマンホールカードは、「奈良市観光センターナラニクル」でいただけます。

1995年に設置開始されたマンホールには「ナラノヤエザクラ」と「鹿」がデザインされています。

「国際文化観光都市・奈良市の観光のシンボル「奈良公園の鹿」と「市章」を中央に配置し、周囲に、平安期の女流歌人伊勢大輔(いせのたいふ)の歌「いにしえの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな」(詞花集)で知られる「八重桜」をデザインしています。 市章のモチーフになったこの八重桜は、正式には「ナラノヤエザクラ」という固有の品種です。 開花時期は他の桜より遅く、4月下旬から5月上旬にかけて、小ぶりの可憐な花を咲かせます。 古都奈良の風情を感じさせるこのマンホール蓋を観賞しながら、ナラノヤエザクラや鹿が待つ奈良公園まで足を延ばしてみてはいかがでしょうか。」

訪問日:2018年5月21日