笠置寺から柳生の里まで1.5キロの表示に従って歩く。

最初は木陰の道。倒木にキノコ。

キノコに詳しい方が、すぐに名前を教えてくれた。(が、もう忘れてしまった)

ちょっと歩くと、できたばかりの自動車道路に出て、

それからはその道を歩く。

道のそばには、道路を造るために掘ったときに出てきた大きな石が並べてある。

この辺一帯は笠置山を作っている岩山の続きなので

こういう大石がごろごろあるのだそうだ。

道路の右側に土留めをされているところにも

そんな大石がうまったままにされている。

天気は上々!

ここは、ハイキングコース。

石打ち地蔵のあと。

Kさんの説明によると、

倒幕計画に失敗した後醍醐天皇を笠置寺に迎え攻防1ヶ月、

ついに笠置山は全山焼亡。

その時、北条側に密告した集落「飛鳥」は以後ずっと

地域での村八分状態が近年まで続いていたそうな。

その集落飛鳥への入り口にあった地蔵。

笠置から柳生へ。

道はゴルフ場の横を通る。

紅葉がきれい。

落ちてるところはよく見るが、

目の高さになっているドングリを、間近にみることはあまりない。

この木は、姿かたちが整っていると、Nさんお気に入りの一本。

あざみ。

川沿いに進む。

「阿対の石仏」柳生の里を流れる川沿いに佇む巨大な磨崖仏。

とはいっても、笠置寺の巨大な摩崖仏を見た目には、ちっちゃく感じる。

摩崖仏の前に、なぜかおなべ。

家が出てきて、町に入る。瓦屋根の家が多い。

奈良は、建て道楽といって、建物にお金をかける傾向があるという。

のんびりした風景。

見事に真っ赤!

柳生家の菩提寺、芳徳寺への道。

柳生家の歴代当主の墓地の入り口。

ちょうど、高齢の男性が落ち葉をはいていた。

お酒好きだった何代目かは、お墓が徳利と酒樽の形をしているだの

関西大地震の時、これらのお墓はみな左向きに向きを変えたが

十兵衛の墓だけは、動かなかったとか、

やはり柳生の人は、隠密的な動きをしていたので

九州の坊津に行った痕跡があるとか

この人は、死に方が尋常じゃなかったので

検死が行われた。~といわれているけど、実はこうじゃなかったかと

言われているとか、

柳生家のことにやたら詳しかったので

いろんな話を拝聴していたら

見終わって帰路に就いた人が戻ってきて

みんな待っているよとと声をかけてくれたので

退散したが、あのお爺さんの話はもっと聞きたかった。

足元にりんどうが。

柳生の里に入った時、そういえば柳生と福岡に何か関係があると

長男が言っていたなと思いだし、

メールで問い合わせた所、

「土佐福岡家の初代干孝の兄の干基ユキモト

(若しくは秀基ヒデモト)の妻が柳生宗厳の娘おくに。

また、時代がもどるけど福岡重孝の時代に

柳生が狭川を攻めたので防衛して

その後、筒井順昭らと柳生の里を焼き払って館まで燃やしたそうです。

重孝は干基と干孝の父親。」

なる返事がかえってきた。

なになに?柳生宗厳って、どんな人?

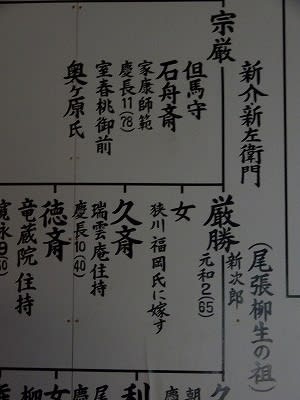

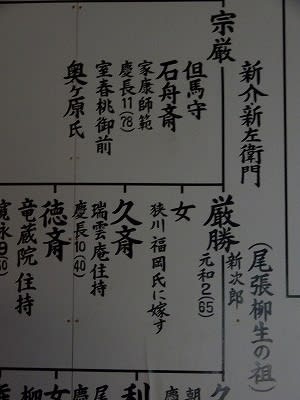

と、家系図が柳生家家老の屋敷であったので、

名前を探してみると、

その娘(家系図では女とのみあるだけ)が

狭川福岡家へ嫁いだとある。

(狭川福岡城を探した話はこちら)

宗厳は子供が13人もいて、その中の一人の子供が柳生十兵衛。

ということは、十兵衛のおばさんが、福岡に嫁いだってこと!

と、夫に知らせると、大興奮。

みんなで、へえ~~!

前後するが、これは家老屋敷へ上る階段。

ちなみに、ここの拝観料はJAFの会員証を見せると70円安くなる。

この階段の横、来た道を戻っていた時、

石垣の中からカエルの声。

それが見事にケロケロだの、ゲ~だの、5種類くらいの声を使い分ける。

石垣の隙間にいるのだろうが、姿は見えず、すっと鳴き続けていた。

家老屋敷を後にして、バス停についたら

二時間に一本のバスまで一時間以上もあるので、

とりあえず、

ちょっと座りたいとバス停前の「十兵衛食堂」に入って甘酒を注文。

何故か、ご縁があった十兵衛。

食堂のおじさんも素朴で、美味しい甘酒でした。

その後、バスに乗って奈良駅まで。この日の行程はこれで終わりだったが

この日は、やたらと靴を脱いで見学するところが多かった。

みんな山靴をはいているので、脱ぐのに時間がかかり

はくのも時間がかかる。

そのたびに立ち上がるのに、よっこらしょ!

都合、7回の山靴の履き替えが、一番疲れた感じ。

あと、こんな人里離れた所のバスにスイカが使えた。

この日の宿は、駅に隣接するホテル。

入ればこんなクリスマスツリー。

笠置寺、柳生の里とひなびた風景に慣れていた目には

キラキラすぎる!

人気ブログランキングへ

奈良・京都の旅6-柳生十兵衛!!! クリック!

おかはんをよろしく、ブログもあります! クリック!

最初は木陰の道。倒木にキノコ。

キノコに詳しい方が、すぐに名前を教えてくれた。(が、もう忘れてしまった)

ちょっと歩くと、できたばかりの自動車道路に出て、

それからはその道を歩く。

道のそばには、道路を造るために掘ったときに出てきた大きな石が並べてある。

この辺一帯は笠置山を作っている岩山の続きなので

こういう大石がごろごろあるのだそうだ。

道路の右側に土留めをされているところにも

そんな大石がうまったままにされている。

天気は上々!

ここは、ハイキングコース。

石打ち地蔵のあと。

Kさんの説明によると、

倒幕計画に失敗した後醍醐天皇を笠置寺に迎え攻防1ヶ月、

ついに笠置山は全山焼亡。

その時、北条側に密告した集落「飛鳥」は以後ずっと

地域での村八分状態が近年まで続いていたそうな。

その集落飛鳥への入り口にあった地蔵。

笠置から柳生へ。

道はゴルフ場の横を通る。

紅葉がきれい。

落ちてるところはよく見るが、

目の高さになっているドングリを、間近にみることはあまりない。

この木は、姿かたちが整っていると、Nさんお気に入りの一本。

あざみ。

川沿いに進む。

「阿対の石仏」柳生の里を流れる川沿いに佇む巨大な磨崖仏。

とはいっても、笠置寺の巨大な摩崖仏を見た目には、ちっちゃく感じる。

摩崖仏の前に、なぜかおなべ。

家が出てきて、町に入る。瓦屋根の家が多い。

奈良は、建て道楽といって、建物にお金をかける傾向があるという。

のんびりした風景。

見事に真っ赤!

柳生家の菩提寺、芳徳寺への道。

柳生家の歴代当主の墓地の入り口。

ちょうど、高齢の男性が落ち葉をはいていた。

お酒好きだった何代目かは、お墓が徳利と酒樽の形をしているだの

関西大地震の時、これらのお墓はみな左向きに向きを変えたが

十兵衛の墓だけは、動かなかったとか、

やはり柳生の人は、隠密的な動きをしていたので

九州の坊津に行った痕跡があるとか

この人は、死に方が尋常じゃなかったので

検死が行われた。~といわれているけど、実はこうじゃなかったかと

言われているとか、

柳生家のことにやたら詳しかったので

いろんな話を拝聴していたら

見終わって帰路に就いた人が戻ってきて

みんな待っているよとと声をかけてくれたので

退散したが、あのお爺さんの話はもっと聞きたかった。

足元にりんどうが。

柳生の里に入った時、そういえば柳生と福岡に何か関係があると

長男が言っていたなと思いだし、

メールで問い合わせた所、

「土佐福岡家の初代干孝の兄の干基ユキモト

(若しくは秀基ヒデモト)の妻が柳生宗厳の娘おくに。

また、時代がもどるけど福岡重孝の時代に

柳生が狭川を攻めたので防衛して

その後、筒井順昭らと柳生の里を焼き払って館まで燃やしたそうです。

重孝は干基と干孝の父親。」

なる返事がかえってきた。

なになに?柳生宗厳って、どんな人?

と、家系図が柳生家家老の屋敷であったので、

名前を探してみると、

その娘(家系図では女とのみあるだけ)が

狭川福岡家へ嫁いだとある。

(狭川福岡城を探した話はこちら)

宗厳は子供が13人もいて、その中の一人の子供が柳生十兵衛。

ということは、十兵衛のおばさんが、福岡に嫁いだってこと!

と、夫に知らせると、大興奮。

みんなで、へえ~~!

前後するが、これは家老屋敷へ上る階段。

ちなみに、ここの拝観料はJAFの会員証を見せると70円安くなる。

この階段の横、来た道を戻っていた時、

石垣の中からカエルの声。

それが見事にケロケロだの、ゲ~だの、5種類くらいの声を使い分ける。

石垣の隙間にいるのだろうが、姿は見えず、すっと鳴き続けていた。

家老屋敷を後にして、バス停についたら

二時間に一本のバスまで一時間以上もあるので、

とりあえず、

ちょっと座りたいとバス停前の「十兵衛食堂」に入って甘酒を注文。

何故か、ご縁があった十兵衛。

食堂のおじさんも素朴で、美味しい甘酒でした。

その後、バスに乗って奈良駅まで。この日の行程はこれで終わりだったが

この日は、やたらと靴を脱いで見学するところが多かった。

みんな山靴をはいているので、脱ぐのに時間がかかり

はくのも時間がかかる。

そのたびに立ち上がるのに、よっこらしょ!

都合、7回の山靴の履き替えが、一番疲れた感じ。

あと、こんな人里離れた所のバスにスイカが使えた。

この日の宿は、駅に隣接するホテル。

入ればこんなクリスマスツリー。

笠置寺、柳生の里とひなびた風景に慣れていた目には

キラキラすぎる!

人気ブログランキングへ

奈良・京都の旅6-柳生十兵衛!!! クリック!

おかはんをよろしく、ブログもあります! クリック!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます